日本航空(JAL)が上五島空港(新上五島町)と小値賀空港(北松小値賀町)で、産業用無人ヘリコプターを使った物流の実証実験を計画していることが15日、分かった。ヤマハの協力を得て、2日間にわたり鮮魚の長距離輸送などを検証。専門家によると、空港での無人機輸送実験は全国的にも珍しいという。今後の物流発展につながることが期待される。

両空港は県営で、オリエンタルエアブリッジ(ORC)の小型機による長崎や福岡との定期便があったが、天候に左右されやすく、ともに2006年3月末で廃止。現在は本土との間で医師の搬送などに空港が活用されている。

JAL側は、新上五島町内で今月上旬に住民説明会を開催した。参加した住民や配布資料などによると、実験は18、19日に予定。空港の活用や、離島の物流課題の解決策を探る目的がある。使用する無人ヘリコプターはヤマハ製の「FAZER-R G2」。全長約370センチで、重量は110キロ。観測業務などに使用されており、最大で、連続100分の飛行と重量35キロまでの輸送ができる。

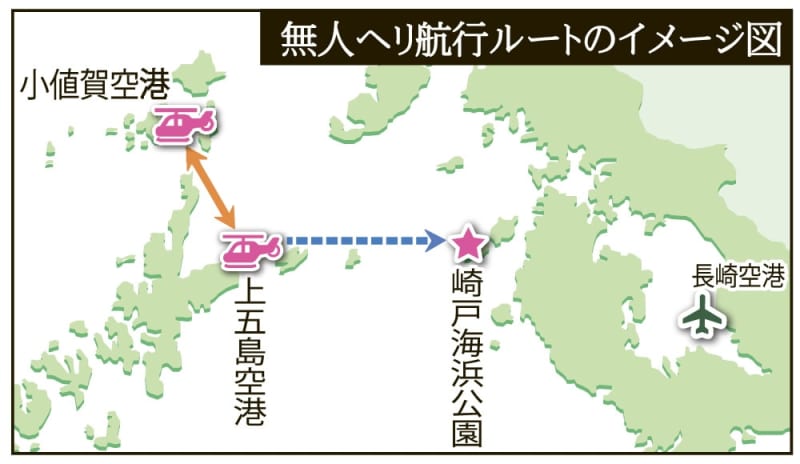

18日は血液輸送を想定し、両空港間の片道約22キロを1往復。輸送時の品質保持のため、気温や振動のデータを計測する。

19日は、ヘリに約20キロの鮮魚を積み、上五島空港を出発。直線距離で約34.7キロ離れた西海市崎戸町の崎戸海浜公園に着陸させ、車両に積み替え、長崎空港まで運ぶ。JALの定期便で東京都内まで運び、当日中に飲食店での提供を目指す。直線距離で、上五島空港から飲食店までは約千キロに及ぶ。

無人航空機を使った物流について研究する静岡理工科大理工学部の増田和三教授(60)は、無人機は離着陸に広いスペースを必要とせず迅速な運航ができることなどから、山間部や災害で孤立した集落などにも地形に制限されず最短距離で運べる“毛細血管”の役割を果たすと説明。「無人機と既存の航空路線をつないだ輸送の実現に向けた突破口になるのではないか」と今回の実験に期待する。

また、増田教授は空港で実験する意義を「従来の有人機運用と共存しながら、既存航路に無人機が乗り入れていくための課題が見えてくると思う。実験すること自体も、無人機が社会のインフラとなるための実績につながる」と語った。

●関連記事