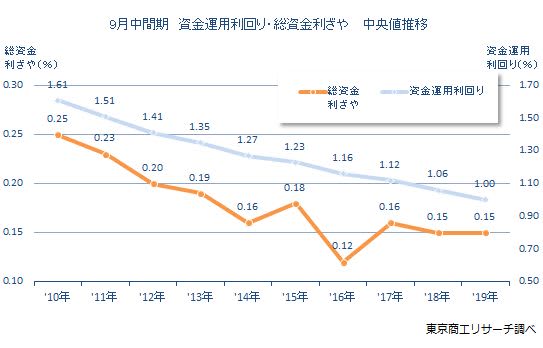

国内銀行110行の2019年9月中間期決算の「総資金利ざや(中央値)」は0.15%で、前年同期の0.15%と同水準だった。9月中間期では2010年の0.25%以降、右肩下がりをたどり、2014年には0.16%まで低下。その後、増減を繰り返し、2018年以降は低水準で推移している。

2016年2月に日本銀行がマイナス金利を導入した後は、金融機関は貸出金利の低迷から抜け出せず、金利収入の中心である「貸出金利回り」は低下の一途をたどっている。

「資金運用利回り」が「資金調達原価」を下回る、いわゆる「逆ざや」は17行。内訳は、大手行2行(前年同期2行)、地方銀行8行(同5行)、第二地銀7行(同7行)で、前年同期の14行から3行増えた。「逆ざや」銀行数が前年同期より増えたのは2016年(12→19行)以来、3年ぶり。

「総資金利ざや」は、資金の運用利回りと調達利回りとの差を示している。低金利が続くなか、貸出による利回りは低調に推移している。貸出金利の上昇が望めない状況で、金融機関は手数料収入や後継者不足などの課題を抱える中小企業へのM&Aなどのコンサルティング業務など、金利収入以外の新たな収益源の確保が急務になっている。

-

- ※本調査は2019年9月中間期決算の「総資金利ざや」(国内業務部門)を調査した。

-

- ※「総資金利ざや」とは、「資金運用利回り」-「資金調達原価」で算出した。

-

- ※銀行業態は、1.埼玉りそなを含む大手行7行、2.地方銀行は全国地銀協加盟行、3.第二地銀は第二地銀協加盟行。

「総資金利ざや」の中央値0.15%、前年同期と同水準

国内銀行110行の2019年9月中間期の「総資金利ざや(中央値)」は0.15%だった。前年同期の0.15%と同水準で、9月中間期としては2010年以降、過去最低の2016年の0.12%に次いで、2番目の低水準となった。

調査を開始した2010年9月中間期の「総資金利ざや」は0.25%だった。その後、総資金利ざやは年々低下を続け、2014年9月中間期は0.16%に低下。2015年9月中間期は0.18%に上昇したが、日本銀行がマイナス金利を導入した2016年9月中間期は0.12%へ急激に低下した。

「資金運用利回り」が低下を続けたことで、金融機関は貸家向け不動産貸出やカードローンなど、貸出金利が高く、また貸出金額が膨らむ融資に注力した。一方で、経費削減を進め「資金調達原価」の圧縮にも取り組み、2017年9月中間期の「総資金利ざや」は一旦上昇した。

だが、その後は「資金調達原価」の圧縮以上に「資金運用利回り」の低下が加速したため、再び「総資金利ざや」は低水準にとどまっている。

「総資金利ざや」上昇は38行にとどまる、「資金調達原価」の低下が下支え

110行のうち、2019年9月中間期の「総資金利ざや」が前年同期より上昇したのは38行(構成比34.5%)で、前年同期の67行を大幅に下回った。

この38行のうち、20行(同52.6%)は、「資金運用利回り」が縮小したが、「資金調達原価」の低下で「総資金利ざや」が上昇した。

「資金運用利回り」の中央値は1.00%(前年同期1.06%)で、前年同期より0.06ポイント低下。110行のうち、89行(構成比80.9%、前年同期94行)で、「資金運用利回り」が低下した。

一方、「資金調達原価」の中央値は0.88%(前年同期0.91%)で、前年同期より0.03ポイント低下した。110行のうち、89行(構成比80.9%、前年同期106行)で資金調達コストが低下した。

「逆ざや」は17行、前年同期より3行増

110行の2019年9月中間期で「総資金利ざや」がマイナスになった「逆ざや」は、17行(大手行2行、地方銀行8行、第二地銀7行)だった。前年同期の14行から3行増加し、9月中間期では2010年以降の10年間で3番目に多かった。

9月中間期での「逆ざや」は、2016年2月のマイナス金利の導入後の2016年と2017年は19行と、2010年以降で最多を記録した。2018年は14行に減少したが、2019年は低金利と金利収入を稼げた不動産向け貸出等を抑制したことで収益環境が厳しさを増し、「逆ざや」は17行に増加した。

2019年9月中間期の「逆ざや」17行のうち、2年連続の「逆ざや」は11行あった。内訳は、大手行2行(みずほ銀行、あおぞら銀行)、地方銀行3行(筑波銀行、清水銀行、三重銀行)、第二地銀6行(福島銀行、大東銀行、東京スター銀行、福邦銀行、みなと銀行、島根銀行)。

地区別の総資金利ざや、九州が最高の0.21%

地区別では、「総資金利ざや」が最も高かったのは、九州(21行)の0.21%。次いで、中国(9行)の0.20%、北海道(2行)と関東(17行)の各0.19%、北陸(6行)と近畿(10行)の各0.16%の順。

10地区のうち、「総資金利ざや」上昇は、中部と近畿の2地区で、ともに前年同期比0.03ポイント上昇。低下は、東京(▲0.08ポイント)、九州(▲0.06ポイント)、四国(▲0.03ポイント)など、7地区。同率は北海道の1地区のみだった。

2019年9月中間期で「総資金利ざや」の逆ざや行は17行に増加した。このうち、8年連続で「逆ざや」の清水銀行は2020年2月、4年連続の福島銀行は2019年11月、3年連続の島根銀行は同年9月に、それぞれSBIホールディングスと資本業務提携を発表した。

低金利貸出に光明が見えず、金融機関は財務健全化が急務になっていた。そこに世界的な新型コロナウイルスの感染拡大で、株価の乱高下や円高進行などで景気は失速の様相を呈し始め、「資金運用利回り」の改善も厳しくなっている。このため、これまで以上に本業収益の抜本的な回復に向け、フィンテックや店舗統廃合などの経費削減策と資金調達原価の低下が急がれる。