今春、長崎市の長崎純心大大学院人間文化研究科博士前期課程を修了した諫早市の松尾春香さん(25)は、長崎県の伝統工芸、長崎べっ甲に関する研究を修士論文にまとめた。江戸時代末期の開国以降、輸出向け製品が登場していく過程などを調査。先行研究がほとんどないことから「語られていない歴史の穴埋めができたらと思った」と語る。4月に博物館運営などを手掛ける県外企業に入社し、今後もべっ甲の研究を続けたいと意気込んでいる。

●伝統工芸に興味

大学院まで比較文化論を専攻。「長崎の伝統工芸に興味があり、特に形やデザインが独特な外国向け製品の歴史を知りたかった」と話す。べっ甲は長崎を代表する工芸の一つだが、郷土史家の越中哲也さんの著作「玳瑁(タイマイ)考-長崎のべっ甲を中心にして-」(1992年)以降、目立った研究がなかったこともありテーマに選んだ。

論文のタイトルは「長崎鼈甲(べっこう)の開国以降の展開について」。県内の店に伝わる帳簿など、これまで学術的に扱われたことのない資料を基に、明治、大正期にかけての輸出向け製品の移り変わりや、各店の取り組みを調査。輸出を契機に製品の品種・デザインの多様化が進んだことを明らかにし「長崎のべっ甲業界が、文化的な西洋化を迎えつつあった国内の新たな需要に応える基盤になったのではないか」と結論付けた。

●帳簿やカタログ

調査した資料のうち「明治三十一年 魯客品物借方控帳」(江崎べっ甲店所蔵)は、明治28~36年(1895~1903年)の約8年間の、同店とロシア人との商売の帳簿。日付や取引先のロシア人の氏名、船名、製品価格などが記されていた。

記載された製品は、くし、かんざしといった伝統的な品も一部あるものの、多くがブラシ、たばこ入れなど「江戸時代までのべっ甲史上に類を見ない製品」。店とロシア人の親密さや、明治期にどのような輸出向け製品が新しく生産されたのかなども分かった。

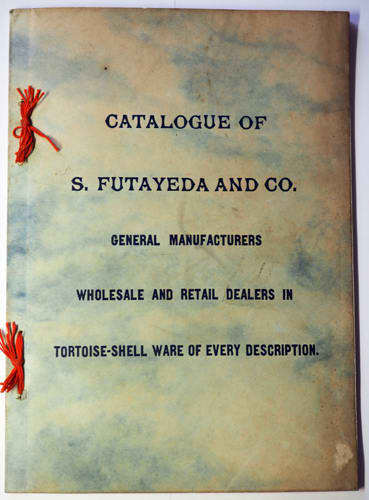

別の資料「二枝鼈甲美術店 商品目録」は、448点の製品写真を収録した大正期の商品カタログ。他の資料と比較した結果、明治の製品の様式が大正、そして現代まで続いていることが見て取れた。「当時の輸出向け製品は完全に西洋的ではなく、西洋人が期待するような日本的な意匠も取り込んで作られている。海外需要に応えようと、日本の職人が試行錯誤しているのが興味深い」と話す。

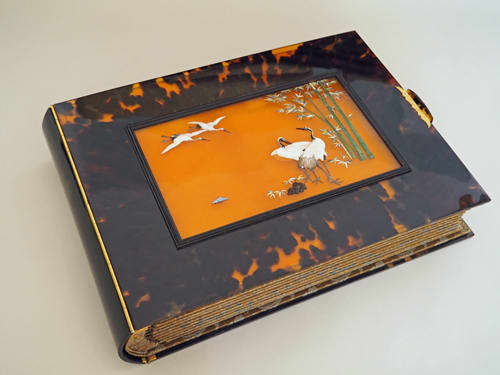

江戸後期の出島オランダ商館医シーボルトの末裔(まつえい)、ブランデンシュタイン家(ドイツ)が所蔵する「シーボルト渡来100年記念鼈甲製写真帖」も調べた。学部時代から指導を受けた同大教授の宮坂正英さん(3月末で退職、現在は同大客員教授)がドイツで発見。縦26センチ、横37センチ、厚さ7.3センチで表表紙、裏表紙、背表紙がべっ甲でできている。箱に江崎べっ甲店製との記載があり、長崎歴史文化博物館所蔵の領収書などから、これを裏付けた。

●協力に報いたい

ほかに、県外の店への取材などを実施。長崎史談会の原田博二会長にも、資料の発掘や解読、研究の相談などで助けてもらったという。「最後まで論文にできるか不安だったけれど、協力してくれた方々に報いたかった」と振り返る。

松尾さんの論文について宮坂さんは「新しい資料を発掘し、オリジナリティーある論文になった。この論文が、長崎の工芸をきちんと調査して記録に残していく一つのスタートになれば」と期待を寄せる。

松尾さんは、全国の博物館など文化施設の設計や運営を幅広く手掛ける企業に就職。新型コロナウイルス感染拡大の影響で自宅研修中だが、近く長崎を離れる。「長崎べっ甲に関しては、もっと資料の所在調査を進めれば研究として書けることが残っていると思う。落ち着いたら、長崎以外の地域のべっ甲についても調べたい」と語った。