季節の花の香りがした。会場の彩りに、思い出の写真や手紙を持ち寄った参加者たちが少し頬を緩めた。

黙とうをささげ、故人をしのぶ。深い悲しみに涙をこぼし、時には故人のエピソードに笑いが起き、会は静かに進行していった。

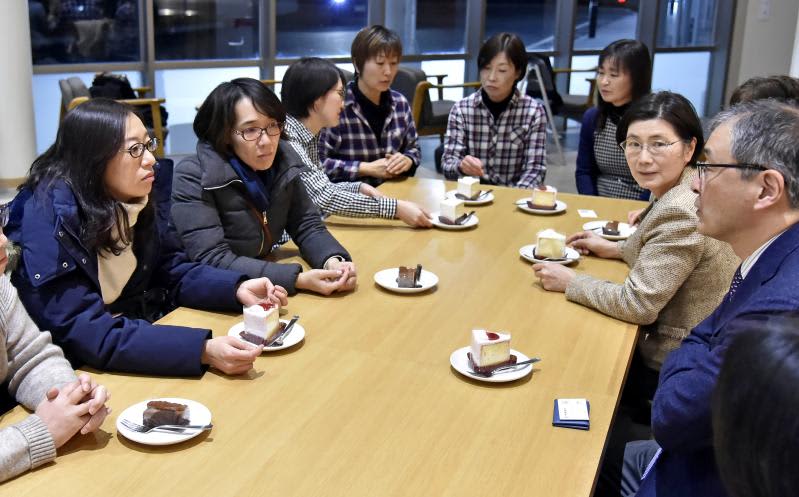

栃木県那須塩原市の那須看護専門学校を会場に年3回開かれる「分かち合いの会」は、配偶者や親、子を亡くした当事者たちが、故人への思いを語り合う場だ。那須町在住の助産師仲山水生(なかやまみお)さん(45)が、同市内の医師と共同で2014年、立ち上げた。

「配偶者や親、子ども。ここでは配偶者を亡くした人が最も多く訪れます」

参加者の中には親しい人を亡くした喪失感から精神的に不安定になる人や体調を崩す人もいる。一方で参加を重ねるうちに気持ちが整理され、会を「卒業」していく人もいる。

仲山さんが会を立ち上げたきっかけも、母親との死別だった。

◇ ◇

2007年、61歳だった母和子(かずこ)さんをがんで亡くした。

すると、経験したことのない悲しみや絶望、不安といった負の感情が大波のように押し寄せて来た。中でも、主治医に対する不信感が強烈なダメージとして残った。生前の母が痛みを訴えていた左脇腹が締め付けられるように痛い。ストレスによる突発性難聴で耳も聞こえにくくなった。

亡くなる1カ月前。刻一刻と変わる母の病状を知りたくて入院先の病院で尋ねたときのことだ。多忙なのか主治医はなかなか姿を見せなかった。身重の体で1歳の長男をあやしながら8時間待った。面会時間が終わるころに病室へ来た主治医は声を荒らげた。

「言いたいことがあればこちらから言う。忙しいんだから、聞いてくるな」

母が必死にわびる姿を見るのがつらかった。

母の死から2年半。立ち直るすべは見つからなかった。「母が生きているときはいろんな医療者と関わりがあった。でも亡くなった途端、全ての関係が断ち切れて取り残されたようだった」

もちろん主治医に対する怒りも消えていなかった。入院先の当時の副院長に思いをしたためた手紙を出した。手紙には主治医に対する怒りもつづった。

「怒られると思ったら、すごく真摯(しんし)に受け止めて一緒に考えてくれた」

救われたと思った。

◇ ◇

グリーフケアは、親しい人との死別に嘆き悲しむ人に寄り添い、立ち直るきっかけをつくる取り組みだ。東日本大震災を契機に、広く知られるようになった。

仲山さんは、この取り組みを学ぶ中で、同じ立場の人々に気持ちを打ち明けたことが心の回復につながった。その体験を還元したいと考えるようになった。

「グリーフケアがライフワークになったことで、日々母親を感じながら自分が生きている意味を実感できている。他の人のためでもあり、自分のためでもある」とほほ笑んだ。

当事者が自ら必要な資源をつくり出す。これも「社会的処方」の一つだ。