2020年6月18日にベッコフオートメーション株式会社(以下、ベッコフ)のウェブテクニカルセミナーが開催された。本記事では基調講演の内容を紹介する。基調講演では、株式会社デンソーウェーブ FA・ロボット事業部 製品企画室 室長の澤田洋祐氏が、次世代ロボットコントローラ「RC9」の概要とベッコフとの共創に関して講演した。

デンソーウェーブのロボットコントローラの歴史

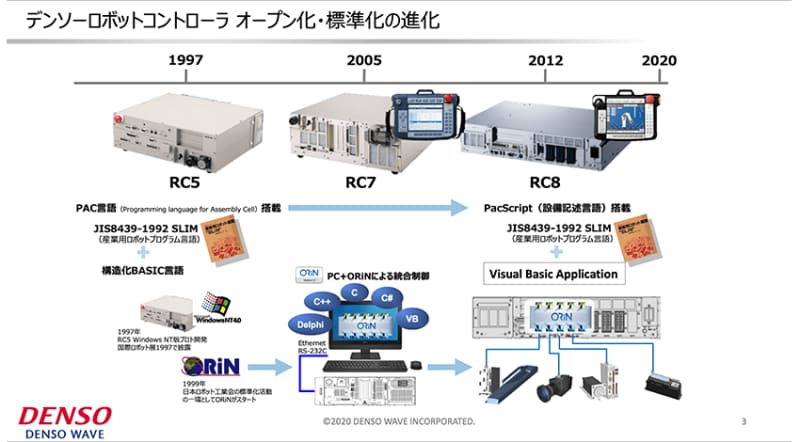

これまで発売されてきたロボットコントローラデンソーウェーブは1991年にロボットの外販をスタートし、1997年にPCアーキテクチャのロボットコントローラであるRC5を発売した。JISの産業用ロボットプログラミング言語であるSLIM言語に準拠したPAC言語を搭載していて、工場内の設備にWindowsを搭載するということを初めて行ったという。2005年にはRC7を発売した。工場内の各種装置に対して、メーカーや機種の違いを超え統一的なアクセス手段と表現方法を提供する通信インタフェースである「ORiN」を活用し、PCによってロボットをコントロールする動きが欧州で広がった。2012年には、RC8を発売している。SLIM言語の上位互換であるPacScript言語を搭載していて、Visual Basic Applicationにも対応することが可能である。このようにデンソーウェーブは様々なロボットコントローラを発売している。その中で、市場ではデンソーロボットを選ぶ理由に、豊富な開発環境が上げられるようになっているとした。現在、ユーザーのニーズは、低コスト化と付加価値や複雑度の向上という相反するものになってきているという。こうしたユーザーのニーズを満たすためには、従来の開発環境を維持しつつオープン性や拡張性が必要である。こうした背景の中、新たなロボットコントローラ「RC9」の開発が進められてきた。

次世代ロボットコントローラRC9のコンセプト

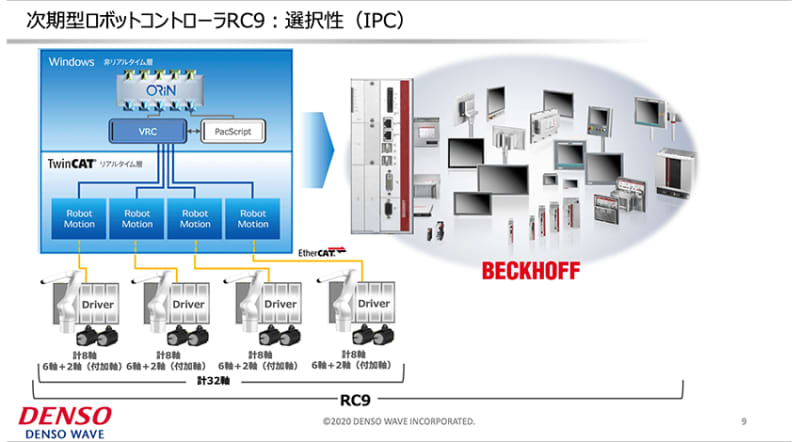

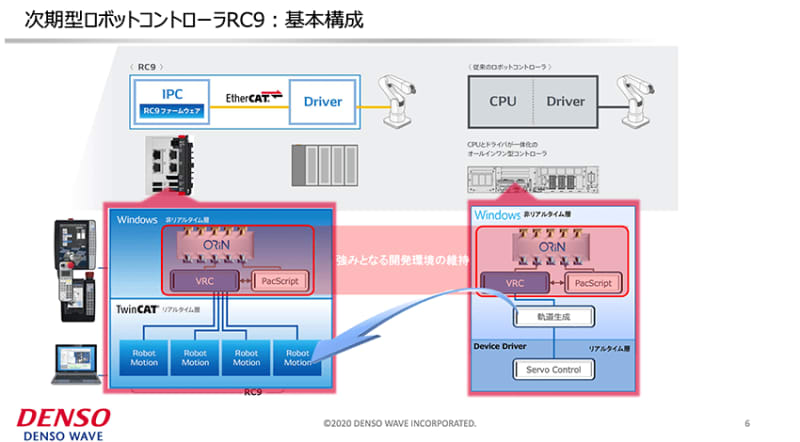

RC9の基本構成従来のロボットコントローラは、小型化を目的に、コントローラの中にCPUとドライバが一体化になっているオールインワン型コントローラになっていた。新しく開発されたRC9は、CPUとドライバを分断し、産業用PC(以下、IPC)にCPUをファームウェアとして持たせる形を採用している。ドライバとIPCの間は「TwinCAT」でつなぎ、IPCはベッコフが販売している様々なIPCから処理性能に応じて選択することで、顧客の多様なニーズを満たすことができる。澤田氏は、「協調領域と競争領域をはっきりさせて、開発リソースを競争領域に振っていく狙いがある」としている。リアルタイム拡張であるTwinCATの部分は協調領域であり、リアルタイム性と安全性を担保するIPCを提供してもらうことを目的にベッコフと協調しているという。一方で、UIや開発環境、ロボットモーションといった部分は競争領域として引き続き開発を進めているとしている。強みとなっている開発環境は、これまで通りWindows上にあるので、これまでデンソーのロボットを使用してきた人はRC9を問題なく使用できる。また、オープン性という視点では、RC9はロボットコントローラの中に様々なアプリケーションソフトウェアや実行ファイルを入れることができる。これは、メーカー側とユーザー側で開発環境が同等になったことを意味する。澤田氏は、「エンジニアリングコストが設備立ち上げコストの6割を占める」とした上で、設備立ち上げの工数削減を行うことで、設備のコストダウンを狙うとしている。プログラミングソフトウェアの充実やスタンドアロン装置のシンプル化、Oneコントローラによる統合制御によって設備立ち上げ工数の削減に貢献する。

オープンな開発環境の実現

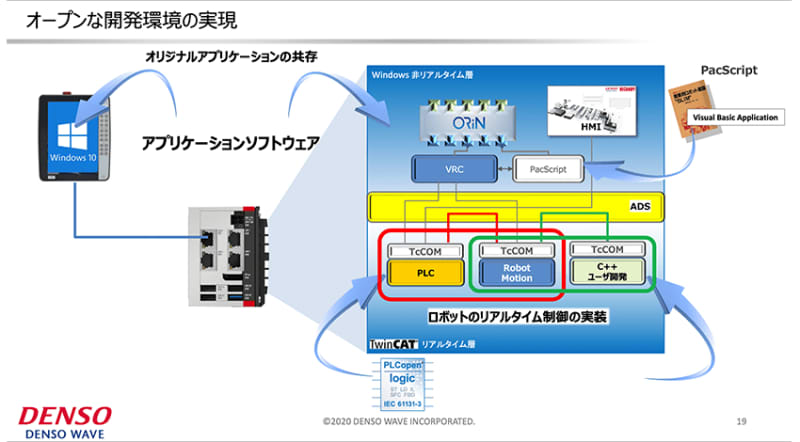

ユーザーのアプリケーションソフトウェアをWindows層に搭載できるこれまでのデンソーウェーブのロボットコントローラでは完全にオープンな開発環境を実現することは難しかった。RC7ではリアルタイムOSを積んでいて開発を行っていた。ロボットを制御するには完成度が高いが、開発環境が出回っておらず、オープン化には踏み出せなかったという過去がある。RC8はオープン化を目的として、ORiNを搭載するなど、Windows環境のメリットを最大活用したロボットコントローラになっている。GUIなどは作成しやすかったが、リアルタイム性を担保するためにすべてをオープンに開放することはできなかった。澤田氏は、「RC9は、協調領域をユーザーとの共通のプラットフォームにする」とした。ユーザーの「ノウハウをロボットに直接入れたい」という思いと、ロボットメーカーが「自分たちで作成し保証の範囲にしておきたい」という思いがこれまでバラバラに存在していた。しかし、ロボットはあくまで装置のワンオブゼムであり、装置に関してのノウハウは、装置インテグレータが一番詳しいと感じているという。そういった人たちのノウハウをロボットに入れられることが強みだ。

「簡単」の追求

またRC9は、プログラマーにとっても、プログラマーではない人にとっても「簡単」な開発環境を追求していくとした。プログラマーにとっての簡単とは、慣れであるという。普段からプログラマーが使い慣れている開発環境を提供する必要がある。その1つとして、ORiNによるPC制御がある。アプリケーション層とデバイス層をつなぎ、アプリケーション層から見ると同じプロバイダで様々なデバイスにアクセスできるようにしている。欧州では、C++やC#という汎用的なプログラミング言語でロボットを制御する事例が登場してきている。その他、LinuxやPLCでロボットを制御するなどをすべて統合しているのがRC9である。一方で、プログラマーではない、コンピューターリテラシーが高くない人でも簡単に使用できるソフトウェアを多数開発している。ユーザーの状況に合わせて開発を行い、部分最適解を追求するのだという。ロボットのシミュレーションや導入、メンテナンスなどライフサイクルの中で様々なシーンや関わる人が存在する。そのそれぞれに合わせたアプリケーションを開発していくとした。