アンナ・カリーナ。

彼女の名を呼ぶ時、かなり慎重に「ア」という音を短く飲み込み、「カ」の発音では、舌先を丸め、上顎に突きながら吐息まじりにつぶやく。

彼女の名を呼ぶ時、私はいつだって胸がときめく。

1950年代末にフランスで始まった映画革命ヌーベルバーグ(新しい波)。

その新しい波に乗って銀幕デビューした女優。

その存在を知ったのは、十六、七歳の頃だったろうか。一番多感な年頃に彼女を知ることで、私の人生は大きく変化してゆく。

アンナ・カリーナ。

本名はハンネ・カリン・バイヤー。1940年、ドイツ占領下のデンマークで生まれた。

戦争の焼け跡で不遇な少女時代を過ごし、逃げるように列車に乗ってパリに向かった。

所持金わずか。フランス語も流ちょうに話せない。

映画館の暗闇に身を潜めてフランス語を覚えた。理解できるまで何度も映画を見返したという。「自由」を手に入れるために。

私もちょっとだけ似たところがある。

東京・武蔵野の関東ローム層の赤土埃(ほこり)の中、鬱屈(うっくつ)とした少女時代を過ごし、逃げるように都会を目指した。

なけなしの小遣いをポケットに、朝から明け方まで映画館で過ごした。好きな映画は理解できるまで何度も見て、現実とは別の世界「自由」への片道切符を手に入れた。

アンナ・カリーナの名付け親がココ・シャネルというのはご存じだろうか。

ある日、カフェでモデルにスカウトされ、雑誌『ELLE』の撮影現場でココ・シャネルに出会う。

「ハンネ・カリン・バイヤー」と名乗ると、シャネルはその名を何度かつぶやいてから言った。

「だめね。アンナ・カリーナにしなさい」

そしてある時、せっけんのCMに出演したことで、映画監督ゴダールの目に留まり、彼のハートを射止めた。

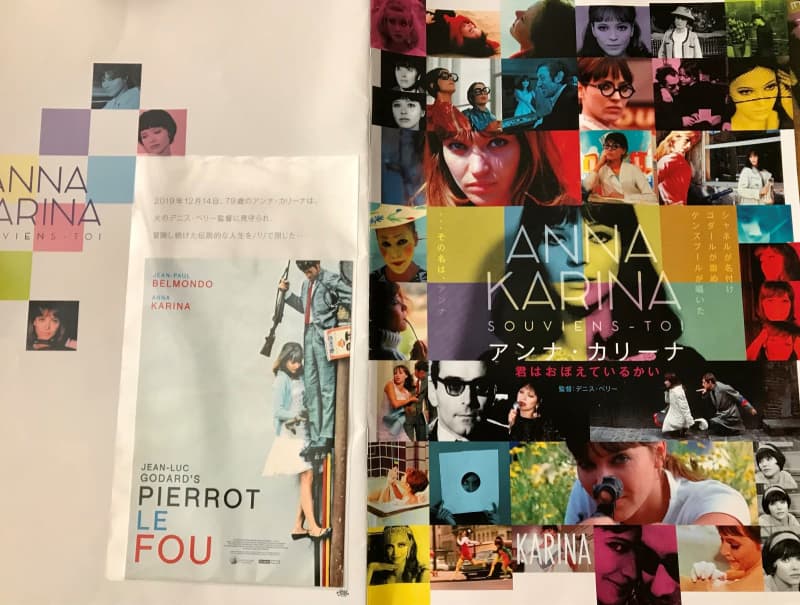

そんなアンナの人生を描いた作品が、現在公開中の『アンナ・カリーナ 君はおぼえているかい』(2017年・仏 デニス・ベリー監督)だ。

コロナ禍で鑑賞をあきらめていたが、配給元からDVDが届いた。

南の島に単身逃避していた私は、友人のカフェを訪ね、壁一面に投影してほしいとわがままを言った。

海から上がり、潮の結晶がついたままの私の瞳に女神の顔が映る。

あの絶望を宿したまなざしがこちらに向けられた瞬間、脳神経のどこかをツンと押された。

私と映画と空間が溶け出して、もうここがどこなのかわからなくなってしまった。

東京に戻ってからも妄想は続いた。

ゴダールの『アルファヴィル』(1965年)で描かれた、あらゆる個人主義的な思想を排除する未来都市にいるような気がする。エディ・コンスタンティーヌ扮(ふん)する新聞記者レミー・コーションじゃないけれど、第3京浜を車で疾走し、豆記者よろしく伊勢佐木町にある小さな映画館「横浜シネマリン」に潜り込んだ。

朝10時から、『気狂いピエロ』と『アンナ・カリーナ』を見るために。

『気狂いピエロ』の冒頭、赤青の点滅が脳内とシンクロして私は映画へ没入する。

『気狂いピエロ』は、初めてアンナ・カリーナを見た映画だった。

絶望と自由と愛が入り交じる独特のまなざし。

ミュージカルのヒロインのように自由に動く細くしなやかな肢体。

南仏の太陽と海。

ランボーの詩。

私も永遠を見つけたい。

海と溶け合う太陽を。

この映画の虜(とりこ)になった私は、無謀にも、映る全てを自分の人生に取り入れたくなった。

アンナ・カリーナが劇中で着ていたワンピースも、ねだって母に作ってもらった。

でもそれは、私の意に反して背中の開き具合が十分ではなかった。

おそらく、はすっぱな格好を娘にさせたくないという親心だったのだろう。

背中の開き具合で、母と何度も口論した。

しまいには「フランス女優だから似合うんであって、日本の小娘がそんなの似合わない!」と言い放たれ、すごすごと、背中の開きの足りない赤白ボーダーのワンピースを着て歩いた。

『気狂いピエロ』は何度も見て、この映画に魅了された大人たちとも語り合った。

60年代に雑誌『mc Sister』で活躍したモデルの赤坂紗里さん。彼女はモデルで成功するとヨーロッパをひとりあてもなく南下したという。

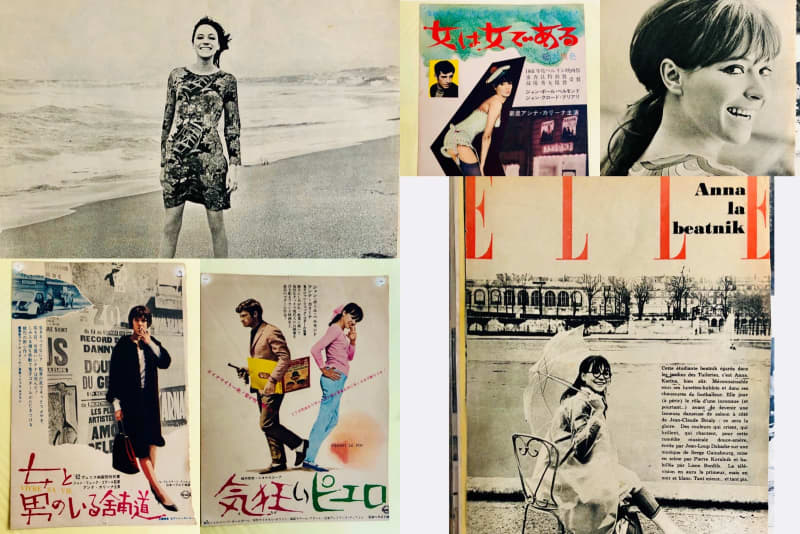

1ドル360円の時代。かっこ良すぎる。10代の頃、赤坂さんからアンナ・カリーナに関する貴重な資料を見せていただいたことがある。

雑誌『ELLE』の記事や映画のチラシの数々。彼女のファッションや自由な表情のオフショットにドキドキした。

アンナ・カリーナに心を奪われた人は他にもいる。

小説家・矢作俊彦氏もそうだ。

『気狂いピエロ』のアンナの役名マリアンヌにちなんで、“横丁のマリアンヌ”と私を呼んだりする。

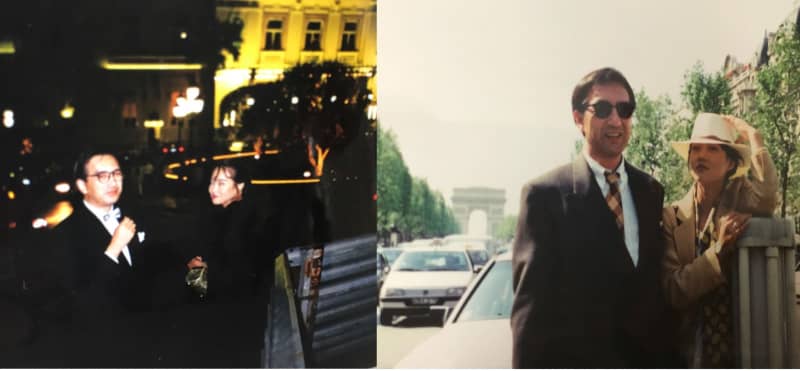

映画のロケ地を探し歩く“ロケ地探偵”でもある。

「ここが『はなればなれに』のロケ地」などと、注釈付きで写真を送りつけてくる。

以前パリに同行した際、ゴダールの『勝手にしやがれ』でジャンポール・ベルモンドが死ぬ路上で、矢作氏はつぶやいた。「俺の死は路上にある」。実にノワール小説家らしい言葉だ。

南下し、マルセイユで車を借りて、ある島を目指した。

『気狂いピエロ』のラストシーンでベルモンドが頭に爆薬を巻いて自爆するあの島だ。

結局、船が出ていなくて断念した。

「ドーグチ、いつか行こうなあの島に。気狂いピエロのあのラストをやるために」。サングラスの奥の瞳は秘密の計画を物語る少年のようだった。

そう。あの映画のアンナ・カリーナに魅入られると、誰でも10代の若者の心になって南を目指す。

そして、海と溶け合う太陽を、永遠を見つけようとする。

そんな不思議な感情へ導くアンナ・カリーナとは、一体何者なんだろう?

今回『アンナ・カリーナ』を見て、なるほどと膝をうった。

彼女自身がまさに「映画」だったのだ。

ゴダールのさまざまなヒロイン像を投影され、リヴェット、ファスビンダー、ゲンズブール、ヴィスコンティなど才能あふれる監督たちとも仕事を重ね、ついには自分で脚本、監督、さらには音楽、演劇も手がける。

彼女の表情や身体の動きを見ていると、本当に海のうねりを見つめているような気分になる。

「太陽の真下で」を海で歌うシーンで、彼女の頰を伝うひと筋の涙。

それこそが、彼女のエモーションであり、アクションであり、映画。

フランスのヌーベルバーグのうねりとともに出現した、映画の申し子、ミューズ。

「アンデルセンの国に生まれた人は泣いてはいけません」

ゴダールは、かつて彼女にこんなすてきな言葉をかけたそうだ。

まるで、映画のせりふのようだ。ゴダールとアンナ・カリーナの結婚生活は長くは続かなかったけれど、映画という永遠に、2人の時間は刻まれている。

ゴダール映画のおかげで、私はアンナ・カリーナと出会い、とらわれた。

もし彼女に出会っていなかったら、女優を目指してはいなかったと思う。

映画に生きる彼女、自由の象徴のような存在を追いかけてここまできた。

そう、私にとって、アンナ・カリーナは永遠の女神なのだ。

(女優 洞口依子)