池田昌之氏(研究当時:静岡大学/現:東京大学)らの研究グループは、中生代三畳紀後期(約2億3700万~2億年前)の地質記録を分析した結果、「ミランコビッチ・サイクル」と呼ばれる地球の軌道の周期的な変化がモンスーン(季節風)を介して大気、海、生命圏に影響を及ぼしたことが明らかになったとする研究成果を発表しました。

■ミランコビッチ・サイクルによるわずかな変化が増幅された可能性

地球の軌道や地軸の傾きは不変ではなく、長い目で見ると変化しています。たとえば地球の自転軸の方向は歳差運動によって約2万6000年周期で変化しており、数千年前と現在では「北極星」が異なります。また、地軸の傾きも火星や木星などとの重力を介した相互作用によって約4万年周期で22~24.5度ほどの範囲で変化し、地球の公転軌道の離心率(※)も幾つかの周期に従って変化しているとされています。

※…軌道の形を示す数値。円(真円)の場合は0、放物線の場合は1、楕円の場合は0より大きく1より小さな値となる

こうした地球の軌道要素の周期的な変化は「ミランコビッチ・サイクル」と呼ばれています。軌道の離心率や地軸の傾きが変化すると地表への日射量やその分布が変わるため、ミランコビッチ・サイクルは地球の気候に影響を及ぼしていると考えられています。研究グループによると、ミランコビッチ・サイクルはここ数百万年のあいだに2万~10万年周期で繰り返されてきた氷期の主な要因と考えられているいっぽうで、より長い1000万年周期でも変化することが予想されるといいます。

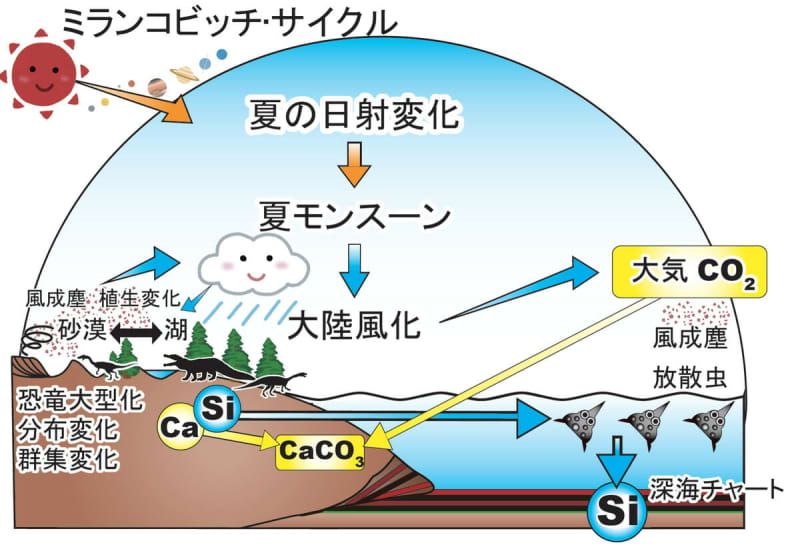

こうしたより長い周期の変化が地球の環境や生態系に与える影響を調べるために、当時の海底などで形成された堆積層に残されている古代のモンスーンの記録を研究グループが分析したところ、中生代三畳紀からジュラ紀にかけてモンスーンの強さが1000万年単位で変化していたことが判明したといいます。風雨などにより岩石が風化する際には大気中から二酸化炭素の一部が除去されますが、シミュレーションの結果からは降水分布の変化にともなう大陸の風化効率が最大で2割ほど変化した可能性が示されたといい、当時の大気中の二酸化炭素濃度の変化が説明できるとしています。

研究グループは、ミランコビッチ・サイクルにともなうモンスーンの変化が、三畳紀に出現した恐竜が地球全体へと広がっていくきっかけになった可能性に触れています。三畳紀後期の地球にはパンゲアと呼ばれる超大陸が存在していたと考えられていますが、モンスーンによる水の循環が強化されたことでパンゲアの中緯度地域に広がっていた砂漠が縮小した結果、恐竜の生息域が単純に拡大したのみならず、二酸化炭素濃度の減少による気候の寒冷化や食料の増加にともなう身体の大型化が生じたのではないかとしています。

今回の成果について研究グループは、長周期的なミランコビッチ・サイクルによるわずかな変化がモンスーンを介して増幅し、地球の環境や生命圏に影響を及ぼしたとする新しいメカニズムを提唱するものであり、地球の環境と生命の関係が新たな視点から解読されることに期待を寄せています。

Image Credit: NASA

Source: 東京大学

文/松村武宏