夏休みだというのに、この自粛ムード。

一方で、政府の「Go To トラベル」。

移動を制限され帰省すらままならない今、一体どこへ行けというのだろう。 夏休みの絵日記には、果たして何が描けるのか。

こんな時、私なら映画に限る。

映画でバカンス。

映画で冒険。

映画でトリップする。

ロケ地と、自分が行った場所を重ね合わせたりして、自由な旅。

コロナ自粛で半年ぶりに、何度もシネコンへ足を運んだ映画がある。

『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』

ニューヨーク出身ウディ・アレン監督最新作だ。

監督自身のハラスメント容疑(不起訴)で、上映禁止運動が起こり製作から2年たってもアメリカでは上映されていない。

そんな事情も抱えながら、なんだかいろんな思いが詰まった作品にも感じられた。

監督によるNYへのラブレターとも受け取れる作品。

タイトルどおり、雨のニューヨークでの1日の出来事を描いている。

主人公のギャツビーは、一日中ニューヨークの街をほっつき歩く。

彼の姿を見ていると、私もスクリーンの中へ引き込まれる。

ミストだったり、土砂降りだったり、小ぬか雨だったり、さまざまな雨模様のニューヨークをほっつき歩く気分にひたりながら、ロマンスの魔法がかかったように恍惚(こうこつ)となる。

映画の魔法というのだろうか。

「雨」がただの「雨」ではないこと。

銀色に発光しながら降り注ぐあの雨になら濡(ぬ)れてもいいと思えるし、雨の中のキスだってロマンチックに見えてくる。

それもそのはず、撮影したのは巨匠ヴィットリオ・ストラーロ。

最近はアレン作品でも常連だが、ストラーロといえば、ベルナルド・ベルトルッチ監督の『暗殺の森』(1970年)、『ラストエンペラー』(1987年)などの映像美を思い出す人もいるだろう。

ギャツビーの彼女アシュレーを演じるのはエル・ファニングだが、彼女もストラーロのカメラを通して輝きを増す。

ブロンドの髪と薄桃色の頰、モヘアのセーターの起毛(きもう)の1本1本に金色の光がはね返り、太陽の光を集めたようにキラキラしている。

彼女はまさに“イットガール”(愛らしくセクシーで現代的な女の子)。その風貌は、元祖イットガールと呼ばれた往年のハリウッド女優、クララ・ボウをほうふつさせ、初期アレン映画のミア・ファローの輝きにも重なる。

フワフワのセーターにプリーツの細いひだのミニスカート。ヌーディーな網タイツに押し込まれたムチムチの太もも。ペタンコ靴をはいて、NYの街をペタペタと歩く。その格好は、思わず「おじさんキラーかよ!」と突っ込みたくなるほどかわいい。

アリゾナのミスコン出身で銀行家のお嬢さんという設定で、好奇心まるだしの田舎の金持ちのお嬢さんぶりがキラキラしている。

地方出身者のほうが都会では輝くという説に、ああなるほどと納得させられた。

主人公・ギャツビーは、NYの上流階級で育ったという設定。

ティモシー・シャラメという若手俳優が演じていて、まるで若きアレンを体現しているかのようなハマり役。

彼の装いも、アシュレーと同じくちょいと古くさい。

ラルフローレンのヘリンボーンの茶系色ジャケットにヨレヨレのTシャツ。コットンシャツを重ね着し、ジャックパーセルの白いスニーカーでNYの街をほっつき歩く。

タバコ(シガレットホルダーで吸うくらい古典的な)とカクテルラウンジのピアノとギャンブルが好きな金持ち大学生。

家族の設定も面白い。親は一代で財を成したいわゆる成り金。

マンハッタンのど真ん中に暮らし、『グレート・ギャツビー』のような華麗なパーティーを開き、共和党派でブッシュに献金している。

そんな家族の中で、ギャツビーは文化人気どりの母親の期待を受けてアイビーリーグに進学するも脱落。都会から離れ、アシュレーが通う郊外の大学へ転入する。

大学では、課題図書には目もくれずギャンブルさんまい。されど、愛について語る時には、ドニ・ド・ルージュモンやホセ・オルテガ・イ・ガセットの名前が出てきたりするほどの読書家。アレン監督ゆかりのマンハッタン老舗ホテル・カーライルのベメルマンズ・バーにはガキの頃から親しんでいると吹聴してみせる。

ああ、ベメルマンズの絵画に囲まれラウンジピアノの調べに身を委ねマティーニを飲む、そんな雨のNYを想像してみてほしい。

そんなちょっと時代遅れな2人の前に現れるのが、セレーナ・ゴメス演じるチャン。絵画に囲まれ、年代物のピアノが置かれたNYのど真ん中にある瀟洒(しょうしゃ)な家の設定からしても、彼女がNYの上流階級で育ったことがわかる。スノッブな会話を早口でまくし立てるシーンは、何度見ても痛快だ。

偉そうに語るギャツビーに対してチャンは言う。

「あんたのそれって結局親のすねかじりじゃない。だったら自分で稼いでみたらどう?ピアノ弾きでもギャンブラーでも、ロマンチックじゃない!」

「そんなの現実じゃないよ」とうなだれるギャツビーに彼女はさらに畳み掛ける。「現実は、夢を諦めた人のものよ」と。

2人のやりとりを見て、15歳の時に読んだサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』を思い出した。まるでNYにやってくる主人公ホールデンと妹のフィービーじゃないか。

ギャツビーの振り子のように揺れる苦悩が、NYの街をほっつき歩きながら語られる彼のモノローグが、私の心に刺さってくる。

「ニューヨークは他のどの街とも違う

不安と敵対心と被害妄想をかきたてる

世界中どこにもない痛快な街だ」

このモノローグのシーンは、マンハッタンのDEAN&DELUCAに面した交差点で撮影された。2017年ごろの撮影だが、この店はもう閉店したんじゃないかと思う。

あったはずのものが、無いことに気づかされるのも映画だ。

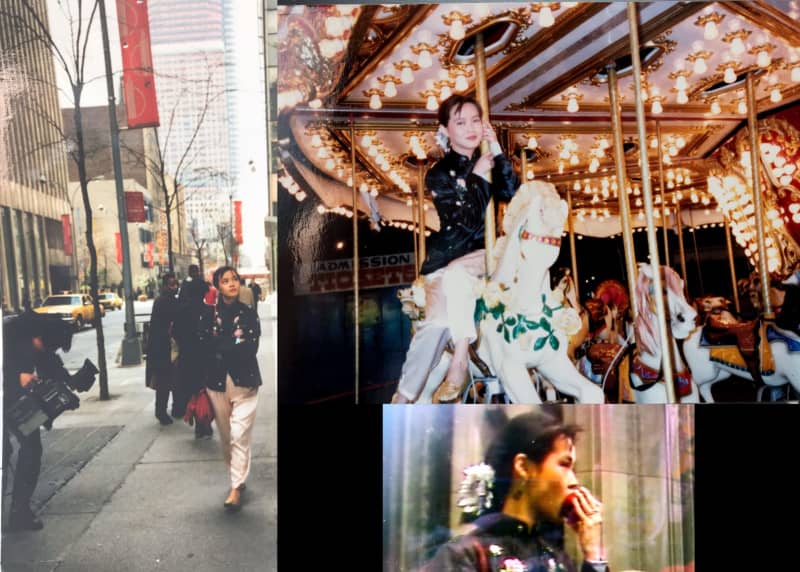

私が、初めてNYに行ったのは1988年だった。

その頃、私が憧れていたのは、『グリニッジの光を離れて』(宮内勝典・著)で描かれた若者たちの自由な熱気にあふれるNYであり、「存在するとはどういうことか」と問い続けた現代アート作家・河原温が潜んでいたNYだった。

夜中に一人で出歩いちゃダメだと言われたのに、こっそり抜け出し歩いたセントラル・パーク。

動物園の向こうにあるメリーゴーラウンド目がけて。

そう、『ライ麦畑でつかまえて』のラストで、降りしきる雨の中、主人公ホールデンの妹フィービーが乗る、あのメリーゴーラウンドだ。

あの頃の、無邪気で怖いもの知らずで、ブツブツと独り言をこぼしながら歩いたNYの空気が懐かしい。

ギャツビーじゃないけれど、街をほっつき歩きながら自分の気持ちを吐き出したい。

ライ麦畑の主人公ホールデンが、世の中の欺瞞(ぎまん)や大人の建前に「インチキ(phony)」と言い放ったように。

見終わって、カクテルラウンジでピアノ弾きのピアノを聴きたくなった。

昔なら新宿のヒルトンホテルで絶対聴けたのに、2週間前くらいに訪れた帝国ホテルのランデブー・バーにもピアノ弾きはいなかった。

本当にコロナであっという間に日常が変わってしまった。

でも「現実は夢を諦めた人のもの」というアレンのせりふに、アッパーカットを食らってから、そうだよ、アレンの言う通り「不安と敵対心と被害妄想をかき立てるどこにもない痛快な街」がまさにNYであり、東京もそこまでピリッとしてないにせよ、まんざらでもないよなあって。

大潮の満月に照らさられた東京の路地を眺め、なんとなく、そう思った。 (女優・洞口依子)

『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』公開中 ©︎2019 Gravier Productions, Inc.

監督・脚本:ウディ・アレン

出演:ティモシー・シャラメ、エル・ファニング、セレーナ・ゴメス

2019年/アメリカ/92分/

配給:ロングライド