1982(昭和57)年4月9日午前9時、石木ダム建設予定地に至る道路で、湯浅昭・長崎県県北振興局長率いる測量隊と「絶対反対」の鉢巻きを締めた300人以上の群集が対峙した。不測の事態に備え、測量隊の後方では県警機動隊が待機。周辺はマスコミや地元住民、やじ馬でごった返し、固唾をのんで見守る。

「土地収用法に基づく調査、測量です。妨害しないでください」。県北振興局の安村龍也建設部長がハンドマイクで呼び掛けたが、激しいシュプレヒコールでたちまちかき消された。

降りしきる雨の中、前列にいる女性たちが地面に膝を突き、数珠を持った手をこすりあわせて懇願した。街宣車からは読経が流れ、一帯は異様な雰囲気に包まれる。県側は重ねて道を空けるように要求するが、住民たちの迫力に次第に押し黙り、約1時間後に引き返した。

天候も悪く、県はこの日の測量を断念。住民らは川原公民館に集まり、勝利の祝杯を挙げた。一方、疲れ果てて、佐世保市の公舎に戻った湯浅局長は「衆人環視の中、県は毅然と行動した」と自らに言い聞かせ、床に就いた。

◇

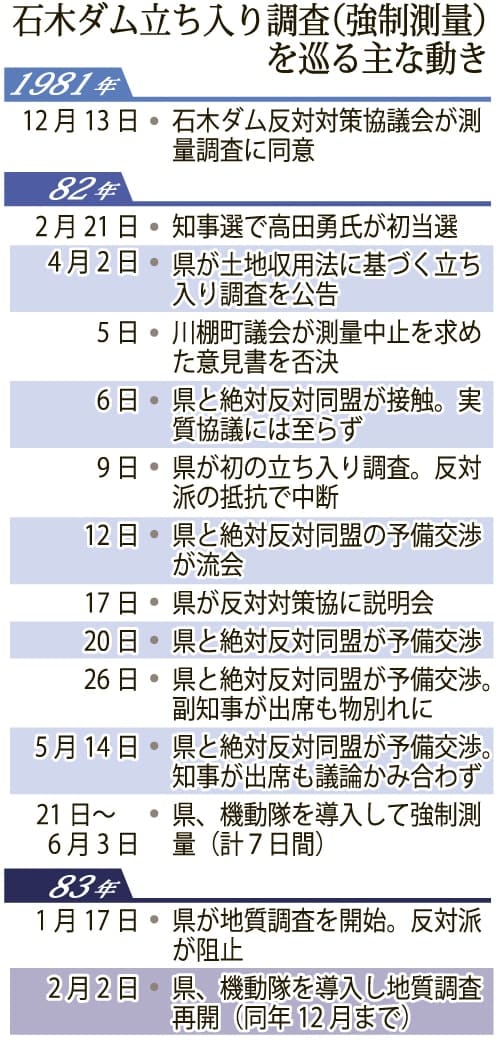

初日の激しい抵抗運動を受け県は方針転換。翌週からの測量を一時中止し、反対住民との対話を探った。だが「話し合いの間は測量の中止を」と求める住民側と「測量と並行して話し合いを」とする県側で条件が折り合わず、協議のテーブルすら整わない。

県側が引かないのには理由があった。ダム計画に柔軟な考えを示す住民組織から期間限定で測量の同意を得ていたからだ。建設予定地では当時、石木ダム絶対反対同盟(61世帯)と同ダム反対対策協議会(50世帯)の二つの住民組織があった。元々一つだったが、運動の方向性を巡り分裂。柔軟派の対策協が測量に同意したことで、両者の対立は先鋭化していた。

4月17日、対策協への説明会で県は「協定が守られていない」「同盟側と交渉するのか」と激しく詰められる。三村長年副知事は「もう少し時間が欲しい」となだめ、「測量の撤回はしない」と約束した。

5月14日夜、高田勇知事が川原公民館で初めて同盟との予備交渉に臨んだ。これに先立ち対策協は「同盟との話し合い次第では、対策協も調査同意の協定を破棄する」とけん制。知事と同盟との話し合いは深夜まで及んだが、互いに譲らず物別れとなった。高田知事は「持ち帰って検討する」と公民館を後にしたが、同盟は数日後の報道で、県が測量再開を決めたと知る。

湯浅局長によると、舞台裏はこうだ。同18日午前8時、知事公舎に関係職員が集合。「あと何回か話し合いたいが…」という高田知事に、三村副知事が「これ以上は無理と思いますよ」と進言した。対策協からは「このままでは組織が崩壊する」という切実な訴えが寄せられていた。建設予定地で地元住民以外の共有地権者(一坪地主)が増え続けているのも懸念材料だった。「リミットは過ぎた」。それが県が出した結論だった。

◇

同21日午前10時、県の測量隊と反対住民が再び路上で向き合った。住民側の多くは、その日の朝刊で測量実施を知った。県の“抜き打ち”に反発し、家族総出で阻止行動に参加。女性やお年寄り、子どもたちが最前線で互いに腕を組んで座り込んだ。

前回と同じく「測量をします」「帰れ」の応酬が続き、待機していた県警機動隊が遂に前に出た。「道路上に座り込むのは道交法違反です」と警告した後、次々と住民たちを抱え上げ、排除。住民らは道路外で解放されると、再び列に戻り、座り込みに加わる。怒号と悲鳴で騒然とする中、測量隊はじりじりと前進した。午前11時50分ごろ、遂に1本目の測量くいが打ち込まれた。

県の測量は6月3日まで計7日間に及んだ。この間、地元の小中学生も学校を欠席して参加。機動隊に排除される子どもたちの悲痛な姿は世間に衝撃を与えた。

現在も川原地区で暮らす13世帯の1人、川原伸也さん(49)は当時小学5年生。「機動隊に抱えられ、泣きながら『帰れ』と叫んだのを覚えている。具体的なことを親に聞いたわけじゃないけど、自分なりに古里を守ろうと必死だったと思う」と振り返る。

◇

第1次測量の後、川棚町議会が間に入り、同盟側との対話の糸口を探ったが、関係修復できないまま、県は翌83年1月に地質調査に着手。ここでも住民らの抵抗に遭い、再び機動隊が出動した。調査は同年12月まで続いた。

ダムサイトにある反対運動のシンボル「団結小屋」は、県側の“抜き打ち”に備える見張り小屋として、この時期に建った。13世帯で最年長の松本マツさん(93)は現在も週3回、小屋に通っている。

当時55歳。機動隊との激しいもみ合いで、地面に倒れ、けがを負った。「恐ろしかったし、悔しかった」と顔をこわばらせる。

自然豊かな風景、家族と囲む食卓、親しいご近所との会話。人生で大切なものの全てが、この場所にある。あの日、引き倒され、踏みにじられたのは、自分の体だけではない。家族と仲間が大切に紡いできた暮らしそのものだったと、マツさんは感じている。(文中の肩書は当時)