コロナ禍において、アート界の様々な立場の人々が対峙している個々の課題を通して、どのような問題や可能性を明らかにすることができるのか? このことを前提に、具体的なアイデアの交換やポスト・コロナ時代の海外発信のあり方や将来の共同研究、新しい時代にふさわしい国際的な展覧会のあり方を視野にいれた議論へとつなげていく文化庁アートプラットフォーム事業の連続ウェビナー「『コロナ以降』の現代アートとそのエコロジー」が始動。

第1回「美術分野におけるコロナ以降の海外発信、国際交流とは?」、第2回「『コロナ以降』の国際展とは?」に続く、第3回「『コロナ以降』の展覧会づくりとは?」が10月29日に行われた。

コロナ禍によるソーシャルディスタンスの確保は、美術館の展覧会製作・運営の現場にも新しいチャレンジを求める結果となった。とりわけ、美術館や主催者の主要収入源のひとつでもあるチケット収入が入場者数の制限により減少、 ブロックバスターと呼ばれる大量動員型の展覧会ではその収支構造にすでに多大な影響が出ている。そしてこのことは、日本の美術館・博物館の歴史において独自に発展してきた、マスコミ各社と共同で展覧会をつくるというあり方と問題も浮き彫りにしている。

では、「コロナ以降」も持続可能な展覧会づくりとはどのようなものなのか? 原田真由美(読売新聞西部本社事業推進室長)、村田大輔(カンザス大学美術史学部博士課程)、横山由季子(金沢21世紀美術館学芸員)が議論する。モデレーターは成相肇(東京ステーションギャラリー学芸員/日本現代アート委員会委員)。

モデレーターの成相肇は、コロナ禍によってこれまでの展覧会の運営手法が考え直される現在を、「肯定的に捉えるならば、変わりうるチャンス。これまでの反省、希望、妄想を含めた次の時代へのディスカッションができたら」と話す。そしてこれまで通り、ウェビナーはそれぞれのプレゼンテーションからスタートした。

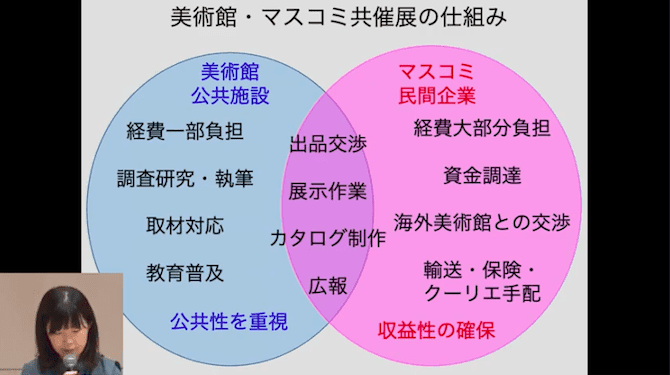

まず、マスコミが展覧会づくりに関わるのは日本特有であるということを前提に、読売新聞西部本社事業推進室長の原田真由美は、企画展(国立の美術館とマスコミが共同で運営する企画展)が成立する3本柱に、内容構成や展示プランなどの「学術的な企画構成」、契約交渉、輸送・保険といった「実務運営」、そして「経費負担、企業協賛」があると解説。そんななか、近年は国内における企画制作費が増大しているという現状を述べた。その理由は、世界中で展覧会件数が増えたことによる作品使用料の値上げ、テロや自然災害などのリスクが増えたことによる損害保険料の値上げ、さらに海外から作品借用に必要な億単位の経費。ここに、パンデミック対応の経費が加わった結果、企画展観覧料値上げの動きが出ている。

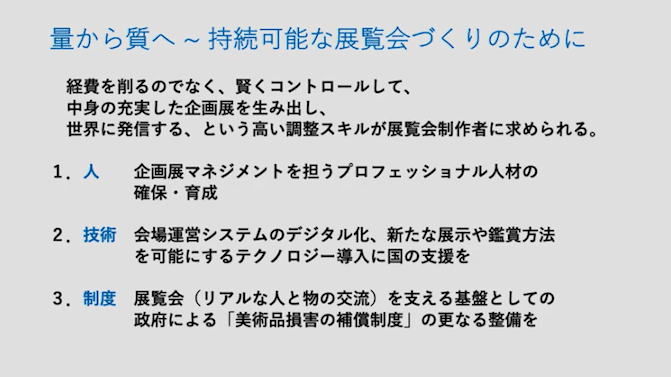

コロナ禍でますます展覧会づくりが難しくなるなか、持続可能な展覧会づくりとはどのようなものか? 原田は、経費を削るのではなく賢くコントロールし、「量から質へ」と移行すべきだと述べる。そのためにも人材の確保、会場運営システムのデジタル化や新たな鑑賞方法のためのテクノロジーの導入、政府による美術品損害の保証制度の整備の必要性を訴える。

また、コロナ禍で浸透してきた展覧会の完全事前予約・入場日時指定制度は、時間あたりの入場者数を通常の3分の1程度に抑えるというもの。利用者アンケートによると回答者の8割が肯定的な意見を示しており、大都市圏の期間限定の企画展では定着していくとの見解を述べた。

次に、金沢21世紀美術館学芸員(以下21美)の横山由季子は「コロナ以降の現代美術展」をテーマに、マスコミとの共催展のあり方と、21美の展覧会企画について話した。横山は、マスコミ共催展の一例として朝日新聞社、テレビ朝日と国立新美術館が共催した「草間彌生 わが永遠の魂」(2017年)を挙げる。本展は52万人を超える入場者を動員したものの、鑑賞環境はもちろん会場の温湿度や監視スタッフの負担など、「ブロックバスター展の限界を感じるものだった」と振り返る。そして、完全事前予約・入場日時指定制度はブロックバスター展が抱える問題の根本解決にはならない指摘する。

美術館とマスコミは、共催展に際してそれぞれが異なる役割を持つが、よい企画を多くの人に見てもらいたいという目標は同じ。しかし、民間企業であるマスコミは収益性を確保し、公共施設である美術館は公共性を重んじる場所といった違いがあると言う。

また、冒頭で原田が述べた展覧会コストについても言及。企画展コストが肥大するなか、国立館ではマスコミが収支のリスクを負うようになっており、それが限界を迎えつつあるのではないかと危惧。横山自らの経験を鑑み、ある程度の規模の美術館にはマネジメントの部署を設けること、館や展覧会の規模に応じた事業費を確保するような制度設計が必要だと提案する。

いっぽう、コロナ禍での目下の課題は人数制限による入場料金の値上げ。そんな状況下でも、ルーヴル美術館(若者や失業者、ハンディキャップを持つ人々は無料)を参考に、入場無料枠を拡大することや、子どもの頃から美術を知るためのプログラムを増やしていくべきだと述べる。

では、21美はどのような状態なのか?

観光スポットとしても有名な21美は、年間来場者数は約250万人(展覧会入場者数は60万人)で、市民の参画交流型の美術館でもある。展覧会の大きな特徴としては、マスコミとの共催展がほとんどなく、基本的に美術館の単独主催の自主企画展を開催すること。予算管理や資金調達などで大変な面は多々あるが、「学芸員が全体の予算を把握しているからこそアーティストのプラン実現のために細やかな調整ができる」と言う。また、企画展の出品作をコレクションとして収蔵する、コレクション作品を企画展に出品するなどの循環、「展覧会」の枠に収まらない試み、YouTubeをはじめとしたオンラインでの取り組みなども展開している。

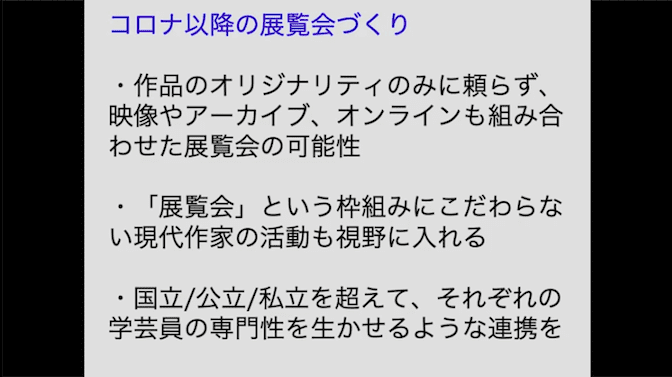

横山は最後に、コロナ以降の展覧会づくりについて(1)作品のオリジナリティのみに頼らず、映像やアーカイブ、オンラインを組みわせた展覧会、(2)「展覧会」という枠組みにこだわらない現代作家の活動(3)国立・公立・私立を超えて、それぞれの学芸員の専門性を生かせる連帯、という3つの可能性を挙げた。

美術史家・批評家のクレア・ビショップによる著名なテキストであり、今年4月に月曜社から日本語版が出版された『ラディカル・ミュゼオロジー』。本著を翻訳したのが、村田大輔(カンザス大学美術史学部博士課程)だ。村田は、『ラディカル・ミュゼオロジー』、そして自身の学芸員としての経験をもとに「共有物としてのコレクションとは?」の2つの軸でプレゼンテーションを進めた。

「現代美術館」や「現代美術」にける「現代」の意味を論じる『ラディカル・ミュゼオロジー』。その中でビショップは、多数の時間が関わる美術館コレクションにおいては過去完了形と未来完了形を同時に考える必要があり、それらを考えることが、美術館が過去と未来に関わる主張をするための武器となると“ラディカルに”主張していると村田は言う。

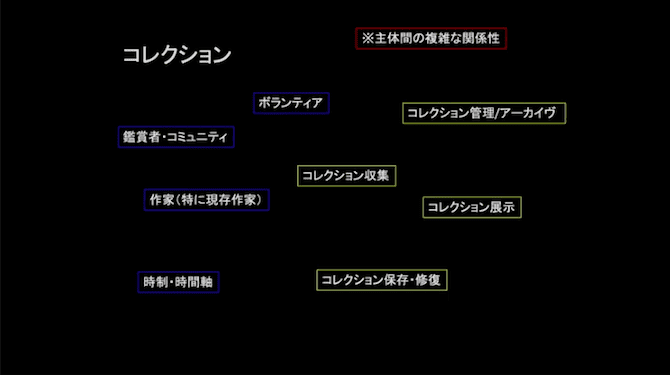

村田はこれまで21美、富山市ガラス美術館、兵庫県立美術館に学芸員として在籍。ひとえにコレクションと言っても、管理やアーカイブ、収集と展示、保存修復など、様々な要素が複雑に絡み合っているが、それらの関係性を尊重しながらうまくつなぎ合わせて「コレクション活動」を行う必要があると主張。

また、コレクションの一番の課題はいかにコレクションを「共有物」として認識できるかということで、美術館側に求められるのは、コレクションの要素を尊重し、つなぎあわせるという超絶技巧的な営みを何世代にもわたって継続していくという意識。そして市民側は、公共物としてのコレクションを「自分のコレクション」として認識できるかというところに鍵がある。「ビショップの著書には後者(市民側)の考察がほとんどないのですが、両者に重要なのは市民意識ではないか」と村田は考えるという。そして「今の状況が展覧会、コレクション、美術館そのもののあり方を再考する貴重な機会として認識することも可能かと思います」と締めくくった。

続くディスカッションでは、成相から、美術館の活動においてサステナブルなものは何か、そしてその活動で守られていくべきものは何かといったの投げかけがあった。それに対して原田は、市民の「コレクションは私たちのもの」という認識づくりが必要であり、横山は「芸術作品を万人に開いていく理念」と回答。社会的に弱い立場にある者も美術館活動に触れるためには、「(オンライン・オフラインを問わず)チャンネルを増やしていくことが必要」と村田は述べる。

村田の言う「チャンネル」の代表格のひとつが、美術館が発信するオンラインコンテンツやオンライン展だろう。コロナ禍でオンラインの取り組みは急激に増え、その可能性も見えてきたが、作品の物質性という観点では不可能性も同時に浮き彫りになっている。オンラインコンテンツについて、登壇者はそれぞれの見解を示した。まず横山は、2016年にロンドンのロイヤル・アカデミー・オブ・アーツが実施したオンライン展「Ai Weiwei 360」を、これまででベストのオンライン展として振り返る。「VRだけではなく映像とキュレーターの解説、アーティストインタビューがスムーズにつながっていた。ただ、非常にコストがかかるため、それを無料で公開するか、そして日本の美術館がどこまでできるかを検討しないといけないと思います」。

原田は、オンラインは会場で実物を見る以上に細密にディティールを見られるというメリットを、村田はオンライン展への「慣れ」が大切になってくると主張した。また横山は、海外からの作品輸送にさらなるコストがかかる今後は「作品のみならずアーカイブ資料、映像などを等価なものとして見せるような、アーカイブや映像を組み合わせた展覧会の可能性を考えていけるのではないか」と提案する。

このディスカッションでは、日本の大型展覧会の広報のあり方にも疑問が呈された。例えば、広報物に踊る「初来日」「過去最大規模」「新発見」といった文字への違和感。成相は、「展覧会に、お祭り的な見どころをつくらないといけないのはおかしい。たった数ヶ月の展覧会は下の世代に共有されないことを考えても、同じ展覧会を2度やってもいいはずでは」と主張。これに対し横山は、「企画の希少性アピールではなく、違う価値を伝える広報が必要」と同調した。

ウェビナー視聴者からは、「マスコミ各社が共催展をやめても、美術館は展覧会を続けていくことは可能か?」という質問が。これに対して原田は「誰のための展覧会かを考え直すべき。展覧会ではなく、修復を含めたプロセスを見せていくという可能性が広がっていくのではないか」、村田は「企画展からコレクション展へ切り替えていく館は増えていくだろう」、横山は「コストや時間がかかる“展覧会”ではなく、小規模な活動をより多く行なっていくようになるのでは」と見解を示した。

ブロックバスターの問題が前景化し、その意味が問われる現在。教育施設としての美術館と、公共物としてのコレクションという役割と意義は今後いっそう問い直されていくことになりそうだ。

なお、ウェビナーの今後の予定は、第4回「『コロナ以降』の美術とは?アーティストの視点から見る表現・支援の課題」(仮、12〜1月頃予定)、第5回「コロナ禍が浮き彫りにした経済的・社会的構造の変化と文化施設の関係性」(仮、1〜2月頃予定)のラインナップとなっている。