熱く、切実な声である。過去を振り返って語っているせいか、切なさや喪失感もにじむ。サリンジャーの『キャッチャー・イン・ザ・ライ』のホールデンの語りを彷彿とさせるが、彼ほど饒舌ではない。死のにおいが強く、その分、生への渇望がある。決然としていて、力強い。

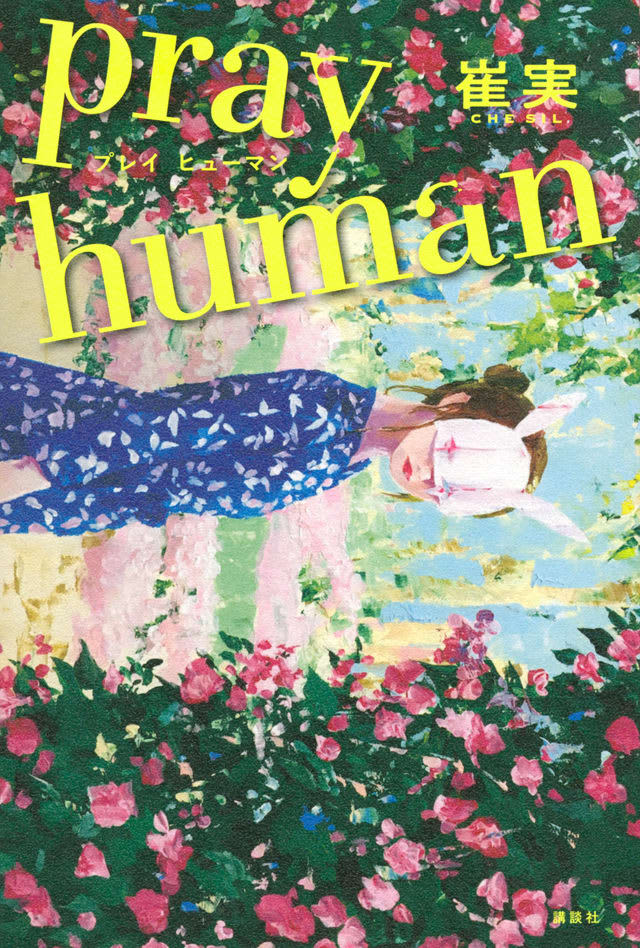

デビュー作『ジニのパズル』で、在日韓国人3世の少女が世の不条理と格闘する姿を描いた崔実(チェシル)の2作目。本書『pray human』は、27歳の作家の「わたし」が、17歳の時に入院した精神病院で同室だった「君」に向かって語りかける形で物語が進む。

閉鎖病棟にいた「わたし」と「君」、そのほか須藤さん、山根さん、吉田ママ、竹内さん…。みんな一緒に退院して、全員で同じアパートに引っ越すという夢が語られることがあった。「君」が言い出したのだ。鎮静剤に脅かされることなく、ベルトで体を縛られて固定されることもなく、病室に鍵をかけられ、おまるを用意されることもない生活を送りたいと願った。

そんな面々の中でも、安城さんはとりわけ強烈な個性の持ち主だった。「わたし」は彼女と衝突し、「ガチャン部屋」と呼ばれる隔離部屋に送り込んだことがある。そこは誰もが恐れる場所だった。

その安城さんから2年前、電話がかかってきて「面会に来い」と言われた。8年ぶりの再会だ。安城さんは白血病を患っていた。病院を訪れた「わたし」は彼女に、自分が精神病院に入院するまでの経緯を話す。語りの中の語り、入れ子構造になっている。

安城さんに明かされる「わたし」の少女時代のエピソードが鮮烈だ。由香という少女と出会い、原宿の街を庭のように使ってゴルフをして遊び回る。由香の家で下着姿になり、互いの体に絵を描く。分身のような存在を得た少女たちの喜びと、その相手をいつか失うことの不安が押し寄せてくる。そして現実に、別れの時が来る。

小学校時代に「わたし」が受ける性的な虐待、電車の中で遭遇する痴漢行為や性的な広告。世間にあふれる性差別や性暴力も描かれる。「わたし」は被害者だが、ある側面から見れば加害者でもある。作者は少女の加害性からも目を背けない。そして「こんな見窄らしい恥晒しな一生」を許し、肯定しようとする。

眠るのが困難で、薬に頼っている。傷つき、痛みを感じている。それでも必死に歩こうとする。そんな真摯な前向きさが胸に残る。

この肯定感はどこから来るのだろう。それは、「わたし」が語り続けていることにあるのではないか。病床の安城さんに対する「わたし」の語りは、その重層構造によって強く迫ってくる。語るという行為そのものが、本作の主題として浮かび上がってくる。

語りの中の語りで由香が言う。「人が沈黙しているときこそ、最も耳を傾けるべき瞬間なのかもしれないね」。安城さんが言う。「自分の話を聞いてくれた人のことは、絶対に忘れない」

人はそれぞれ自分の物語を生きている。それを誰かに聞いてもらえることで、生きていけるのかもしれない。

(講談社1500円+税)=田村文