長崎市の小中学校で戦争や原爆について教える平和教育は、1970年に始まった。市教育委員会は当初「偏向だ」として弾圧したが、教師らの粘り強い取り組みで、徐々に定着してきた歴史がある。被爆者の高齢化が進む中で50年の節目を迎えた今年、教育現場は新型コロナウイルスの影響で語り部が不在となり「被爆者なき時代」の疑似体験を強いられた。二度と惨禍を繰り返さないために何を伝え、どのように後進を育てるべきなのか。「対話」をキーワードに改革の模索が続く被爆地・長崎の歩みを追った。(共同通信=石川陽一)

▽核兵器の是非に葛藤

〈今は戦時中で、あなたはこの国で最も優秀な科学者です。ある日、「一度に何十万人も殺せる兵器」の開発プロジェクトへの参加を政府から依頼されました。「戦争を早く終わらせるために必要だ」と説得され、断れば科学者としての未来は閉ざされます。あなたは引き受けますか。〉

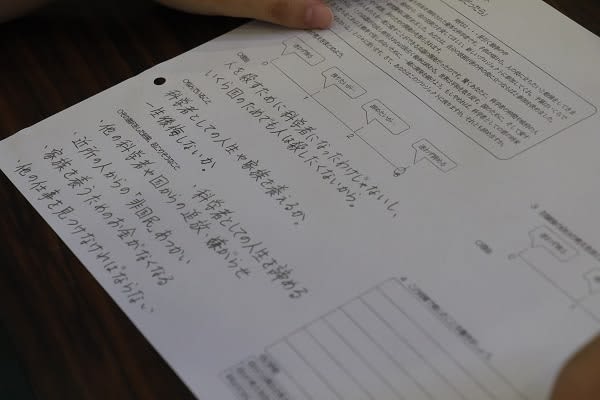

長崎市立三川中で10月に実施された平和教育の公開授業の討論テーマだ。「一度に何十万人も殺せる兵器」はもちろん、核兵器を念頭に置いている。3年生29人が、プロジェクトに①「迷わず残る」②「残りたいが迷う」③「辞めたいが迷う」④「迷わず辞める」の立場から一つを選び、4~5人の班に分かれて意見交換した。

ある班では③を選んだ男子生徒と、④を選んだ女子生徒が活発な議論を交わしていた。

男子「嫌だけど、戦争が終わり平和を取り戻せるなら仕方ないと思う」

女子「何万人も殺せる物は絶対に作りたくない。核で維持する平和は、平和と言えるの?」

男子「核はだめだと思うけど、どうしたらよいのか分からない」

女子「難しいね。正しくないけどそうするしかない、というか。でも核で保つ平和なんて嫌だ、というのは一緒だね」

男子「平和って何なんだろうね」

約50分の授業時間はあっという間に過ぎ、結論は導き出せなかった。それでも生徒の葛藤を引き出したことに、市教委学校教育課の神門英樹指導主事(39)は「多様な視点から平和の意味を考えさせることができた」と手応えを感じていた。

▽価値観の押し付け

市教委が「対話型」の授業を推進するようになったのは2年前。きっかけは、計122の国や地域から青少年らが参加した2015年8月の「世界こども平和会議」だった。「原爆投下は正しかった」という海外の参加者の意見に対し、長崎代表の中学生が反論をためらったのだ。

「未知の考え方に面食らったのだろう。惨禍を伝えることに重点を置きすぎたばかりに、知識や価値観を押し付けていたのではないかと反省する機会になった」。市教委関係者は振り返る。

長崎大・核兵器廃絶研究センターなどの協力を得ながら、授業に討論を取り入れたり、原爆被害を学ぶテキスト「平和ナガサキ」に写真や図解を盛り込み、想像力をかき立てる内容に改訂したりするなどの改革が始まった。

市立深堀中で平和教育を担当する小宮伸二教諭(57)は「市教委の新たな方針は、現場の教員の問題意識とも重なる」と歓迎する。

同校では5月、2年生約30人が市内の捕虜収容所に送られた外国人の過酷な生活を学んだ。「長崎は原爆で一方的に攻撃されただけだと思っていた」「加害と被害の両面を知る重要性が分かった」。感想を言い合う生徒からは、戦争を多面的に捉えようとする姿勢がみられた。

▽被爆者なき時代

平和教育のもう一つの大きな軸は「被爆体験の継承」だ。市内の全公立小中学校は毎年、5~7月ごろに被爆者の体験講話を聞くことになっている。だが、今年は新型コロナウイルス禍で語り部の派遣ができず、多くの学校で中止された。教育現場は図らずも、被爆者なき時代を先取りで疑似体験することになった。

「原爆で大やけどを負った親友は『水、水』とうめきました。でも、僕にできることは何もありません」。市立矢上小の教室で6月、6年生27人に惨状を語ったのは被爆者本人ではなく、担任の中村幸博教諭(55)だった。被爆者から体験を受け継ぎ、市などが語り部と認定した「交流証言者」の一人だ。教室のモニターに絵や写真を映しながら、授業で初めての講話が進んだ。

「以前、被爆者の話を聞いた時は怖くて心臓がどきどきした。今回は安心して聞けて、当時の状況がよく理解できた」。授業を受けた吉田凜珂さん(12)は評価した。一方、別の男児は「先生が実際に体験したわけではないから、悲惨さは本人の講話より伝わらなかった」と話し、反応は分かれた。中村教諭は「やり方次第で継承できるはずだ。教員一人一人が方法を模索する必要がある」と考えている。

市民団体の協力を得た学校もあった。市立小江原小では6月、平和教育を支援する「ピースバトン・ナガサキ」に出前授業を依頼した。低学年には戦時中の暮らしから戦争の悲惨さを教え、高学年には東西冷戦や核兵器を巡る国際情勢を解説するなど、原爆を中心に据えて学年ごとに内容を変えた。

同団体の調仁美代表(58)は「戦争や原爆というネガティブな話題に興味を持たせるための工夫だ。恐ろしさを伝えるだけでなく、学習意欲をかき立てることが重要」と説明する。質疑応答では全学年で次々と手が挙がり、全ての質問に答えきれないほどの反響があった。

▽被爆教師への弾圧

今でこそ現場と連携した平和教育を模索する市教委だが、黎明期は違った。そもそも長崎で平和教育を始めたのは、市教委ではなく被爆を体験した教員たちだった。1970年、教職員の労働組合を母体に「長崎市原爆被爆教師の会」を結成し、原爆が投下された8月9日を登校日にするよう呼び掛けた。

終戦から四半世紀の段階で、被爆の記憶は早くも風化していた。教師の会が市内の小5と中1の計約560人を対象にしたアンケートでは、約2割が原爆を落とした国名を答えられなかった。

「沈黙してきた教師の責任を感じた。教えなければ知ることはないという現実を突き付けられた」。元教員の被爆者山川剛さん(84)は、当時の衝撃をそう振り返る。

8月9日の登校は市立の小中12校で実現。翌年以降も子どもに親の被爆体験を聞き取らせたり、小学校低学年から中学生までの4段階の教材「ナガサキの原爆読本」を出版したりと、手探りで実践を続けた。

▽図書室から原爆本撤去

一方で市教委は、一連の動きを「学習指導要領の範囲外で偏向している」と問題視した。労組との対立もあり、授業で被爆体験を語った教員が管理職から「事情聴取」されたこともあった。山川さんは「安保闘争の空気が残る時代だった。反米につながる反核思想を弾圧したかったのだろう」とみる。

1977年5月、決定的な出来事が起こる。山川さんが在籍していた市立西町小の校長が「授業で使うのは好ましくない」と、原爆読本150冊を図書室から撤去したのだ。「現代版の焚書(ふんしょ)だ」。山川さんらが抗議すると、学級で一斉に読むことができないように15冊に限って返却した。

この問題をきっかけに市教委は78年、保守系議員の求めに応じて「平和に関する教育は、原爆を原点とするものではない」との原則を設けた。被爆教師らはその後も、レジスタンスのように反戦・反核を説き続けたが、次々と定年退職で教壇を去り、平和教育は衰退の危機に見舞われた。

▽未来につなぐ責任

転機となったのは、95年に初当選し、現在の平和教育の原型を完成させた故伊藤一長市長の存在だった。市内の全公立小中学校で年1回の被爆者講話を開催し、原爆被害を学ぶテキスト「平和ナガサキ」を初めて発行し小中学生に配布した。

元市幹部の被爆者田崎昇さん(76)は「東西冷戦が終わり、被爆の実相を未来につなぐ責任を果たそうとしたのではないか。伊藤氏は『戦後生まれの自分に何ができるのか』と常に考えていた」と回顧する。

伊藤市長は99年8月9日の平和祈念式典で、長崎を平和学習の拠点として位置付けると宣言。「被爆体験を継承し、平和の大切さを発信できる児童生徒の育成」を目標に掲げた。トップ主導で市教委の方針を転換し、2001年には「平和教育の基本三原則」を改訂した。

「平和教育の目的は、平和な世界をつくるために役立つ人を育てること。戦争や原爆を教えるのは手段でしかない」と山川さん。「長崎を最後の被爆地にできるかは、これからの子どもに懸かっている。未来への希望を示してほしい」と願っている。