新型コロナウイルスの「第3波」が全国で猛威を振るう中、感染拡大地域の一つである大阪市のコロナ専門病院「市立十三市民病院」(同市淀川区)が窮地に陥っている。全国初の事例として注目を浴びたが、患者が急増の一途をたどる中、医師や看護師らが相次いで退職。人手を確保するため別の市立病院の病棟まで閉鎖する危機的な状況に追い込まれた。命を守る最前線で何が起きているのか。(共同通信=岩田朋宏、大野雅仁)

▽トップダウン

ビニール製の防護服に二重の手袋。顔にはマスクとフェースシールド。12月上旬の十三市民病院。女性看護師2人が、ベッドで横になる高齢の女性患者に寄り添うように向き合った。1人が抱き起こすように患者の体を支え、もう1人がシートで体を拭いておむつを交換する。思うように体が動かせない患者の姿勢を変えるため、看護師も全身を使って介助する。作業を終えて「また、来ますね」と声をかけた時には汗が噴き出し、腕には防護服がじっとりとまとわりついていた。

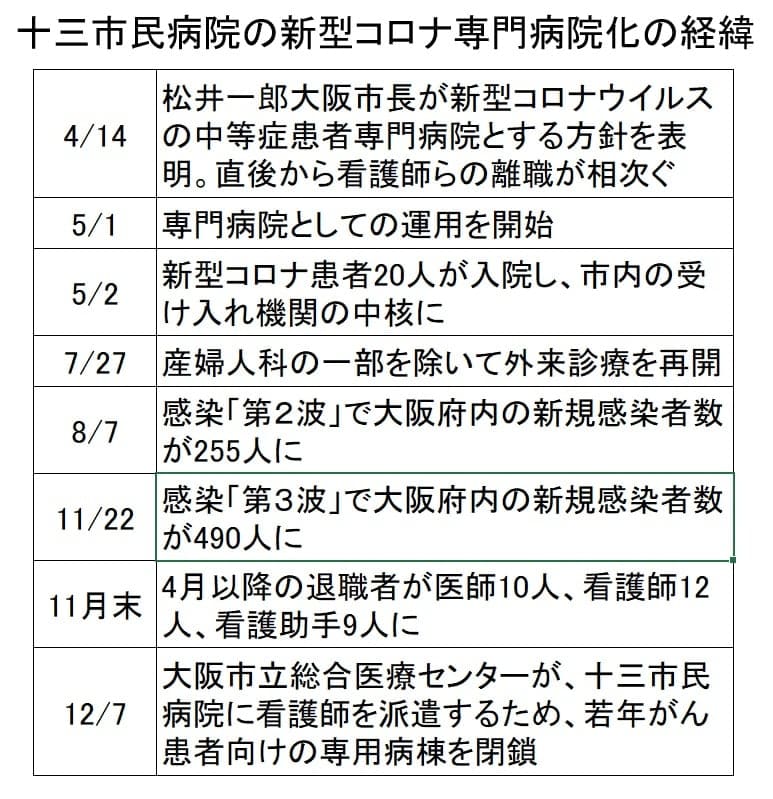

コロナの中等症患者を専門に受け入れている十三市民病院は元々、がん診療や生活習慣病、周産期医療も担う総合病院だった。専門病院化が決まったのは「第1波」が大阪に押し寄せていた2020年4月14日。松井一郎大阪市長が記者団の囲み取材の中で「中等症患者の行き場が切迫している」と切り出し、急きょ十三市民病院を受け皿にする方針を表明した。

松井市長は取材の直前まで、コロナ対応の司令塔である吉村洋文大阪府知事や病院関係者らと今後の対応策を協議していた。「話の中で病床確保の一つのアイデアとして言及はあったが、あの時点では何も決まっていなかった。医師会や病院協会にも相談していない段階で、まさかいきなり発表するとは」。打ち合わせに同席した関係者は、突然の発表に驚きを隠さなかった。

トップダウンで白羽の矢が立った十三市民病院では、職員や患者に戸惑いが広がった。ある幹部職員は「私たちもテレビを見て知った。患者さんに『ほんまか?』と聞かれても『詳細は分からないので、またお知らせします』と答えるしかなかった」と振り返る。病院近くに住む女性(79)は「コロナ専門と聞いたら不安になる人もいる。私自身は心配していないが、夫は病院側の窓を開けなくなった」と語る。

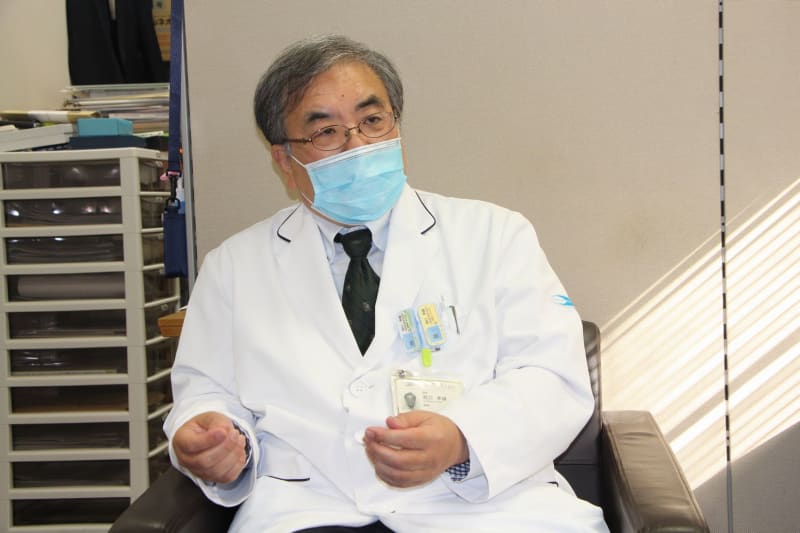

西口幸雄院長が知らされたのも当日のこと。「インターネットでは既にニュースになっていて、コメント欄には『さすが十三市民病院』『この時代によくやった』などと書いてある。どうしようかなと考える時間もない。何とかせなしゃあないなと思った」。覚悟を決めて、翌日には外来患者の診療停止や、感染者の受け入れに向けた工程表を作成。結核患者向け病床を活用し、急ピッチで整備を始めた。

▽スタッフ次々退職

準備を始めた時点で入院していたコロナ以外の患者は約130人。早期退院が見込めない患者は周辺病院に受け入れを要請した。特に力を入れている産婦人科では、約280件の分娩(ぶんべん)予約が入っており、妊婦の家族からは「今から自分たちで病院を探すのはかなり難しい。事前に連絡して、他病院を紹介できなかったのか」と強い不満も漏れた。

専門病院として稼働が始まったのは5月1日。大型連休はコロナの入院患者が約20人に上り、大阪市のコロナ医療で中核的な役割を果たした。確保病床は最大で90床にまで拡大。西口院長は「感染が広がったとき、他の医療機関で受け入れ態勢が整うまで、うちの病院でしのぐ考えだった」と狙いを語る。

総合病院から専門病院へと転換する中で、大きな課題となったのが治療に当たる人材の確保だ。4月の方針決定から間もなく複数の看護師が次々と退職。医師も一人、また一人と職場を去った。理由は重い負担や感染リスクにとどまらない。感染症以外を専門分野とするスタッフからは「いつになったら助産ができるのか」「自分の専門分野の技術を磨きたい」と焦燥感を募らせる声が相次いだ。

病院によると、4月から11月までの離職者は医師10人、看護師12人、看護助手9人。秋に入ると「第3波」で受け入れ患者が急増したが、対応に当たる医療従事者は補充できず、11月時点ではスタッフをフル回転させても60床までしか確保できない状態に陥った。

▽別の病院から看護師派遣

大阪府内の新規感染者数は12月に入ってからも高止まりが続き、400人を超える日も珍しくない。12月中旬時点では、1週間の人口当たりの感染者数は東京や北海道を上回り、全国最多だ。「医療崩壊の一歩手前」(大阪市内の病院幹部)という緊迫した状況を受け、十三市民病院を運営する地方独立行政法人「大阪市民病院機構」は苦渋の決断を下す。傘下の大阪市立総合医療センター(同市都島区)に設置されている思春期や若年層(AYA世代)のがん患者専用病棟を12月7日に閉鎖し、医療センターから看護師15人を十三市民病院へ回すという窮余の策に踏み切った。

医療センターのAYA病棟は2018年に全国2カ所目の専用病棟として開設。進学や就職といった人生の転機を迎える患者が社会生活と治療を両立できるよう、医療ソーシャルワーカーなどの専門職を交えたチームで支援してきた。先進的な取り組みで注目を集めてきただけに、病棟閉鎖は波紋を呼んだ。自身も20代からがん治療を受けてきた全国がん患者団体連合会の天野慎介理事長は「経験豊かなスタッフが感染症対応に回れば、(がん患者の)支援の質への影響は避けられない」と危機感を示す。

コロナ対応は経営面にも影を落とす。公的医療保険から病院に支払われる診療報酬が激減しているためだ。直近1カ月の医業収益は例年の4割程度。病院関係者は「5~7月はコロナ患者分の診療報酬しか入らず、毎月数億円の赤字だった。夏の外来再開後には他の患者さんも戻ってきたが、最近の感染再拡大で再び減少傾向にある」と厳しい表情を見せる。週1、2回通院している女性(67)は「診察までの待ち時間が以前より短くなった。院内で見かける患者さんもだいぶ減った」と実感を語る。

専門病院化を決定した松井市長は、現場の医療従事者をつなぎ留めるため十三市民病院に特化した特別手当も検討したが、病院側は受け取りに消極的な姿勢。公立病院の給与はある程度保証されている一方、民間病院ではコロナ禍でボーナスの大幅切り下げも相次いでいる。西口院長はコロナに伴う経営難は医療業界全体の問題だと強調し、こう配慮をにじませた。「この病院がコロナ患者を引き受けている分、周りの医療機関では他の救急患者も診てもらっている。経営は本当にしんどいが、『うちだけが』というわけにはいかない」(続く)

※新型コロナの感染拡大が続く大阪で、治療の最前線に立つ医療従事者の方を取材しています。現場の情報をお寄せ下さい。共同通信社大阪社会部twitter @kyodonewsosaka(DM開放しています)