「センチメンタル・ジャーニー」を歌うアイドル松本伊代の可憐(かれん)な振りに、そして「♪伊代はまだ 16だから~」という詞に、小1だった私の幼ない胸はドキドキとときめいた。

小5の時には、日本レコード大賞かNHK紅白歌合戦のステージで「仮面舞踏会」を歌う少年隊の衣装の早替えに「格好ええな~」と見とれ、「将来は錦織一清みたいになりたい」との思いを胸に、レコードジャケットを穴が開くほど見つめていたのを覚えている。

名曲との思い出はもっぱら歌い手と結びつき、曲を書いた筒美京平さんの存在を意識することもなかった。だが、それから30年以上たって筒美さんの訃報に接し、そのヒットナンバーの数々を知るにつけ、自分の情操の養成や文化的なバックグラウンドに、筒美さんの果たした影響の大きさを思わずにはいられない。昭和のある年代に少年少女期を送った人たちの、少なからぬ実感ではないだろうか。(共同通信=瀬野木作)

2020年10月12日、筒美さんが亡くなったことが明らかになって以降、音楽担当の記者として担当した一連の追悼企画は、自分の記憶をたどり、筒美さんに関する「なぜ」を探る時間旅行のようなものでもあった。筒美さんの輝かしい経歴は既に多くのメディアで報じられていると思うので、このリポートでは、取材の過程で出合った筒美さんの素顔を知る仕事仲間の話を中心に紹介したい。

まず訪ねたのは、筒美さんの青山学院大の1学年先輩で作詞家の橋本淳だ。筒美さんを作曲家すぎやまこういちに紹介し、作詞・作曲のコンビで出世作のいしだあゆみ「ブルー・ライト・ヨコハマ」、野口五郎「青いリンゴ」などのヒットを放った。

橋本の記憶では、筒美さんは当初から「ヒットライターと呼ばれたい。良い曲ではなく、売れる曲を作り続けよう」と話していたという。「けれど、音楽的な純度やクオリティーが高くなければ売れず、売れなければ埋もれ、何十年も歌い継がれる作品として残らないでしょ」と橋本。ヒットを飛ばし続けるということは結局、編曲も含めて上質なメロディーを紡ぎ続けることに他ならず、それを実践したのが筒美さんだったということなのだろう。

「引き際」に関しても興味深い話を聞いた。「ちょうど小室哲哉が出てきた頃かな、京平さんと『引退したらパン屋か花屋をやろう』なんて言い合っていた」。その真意を尋ねると「次のページがめくれた感覚があったのだと思う。僕らはいつも挑戦的な歌作りをしていたので、ある意味で自分たちの役割が終わると、定型の中でやっていくことにどこまで我慢できるかということにもなる」

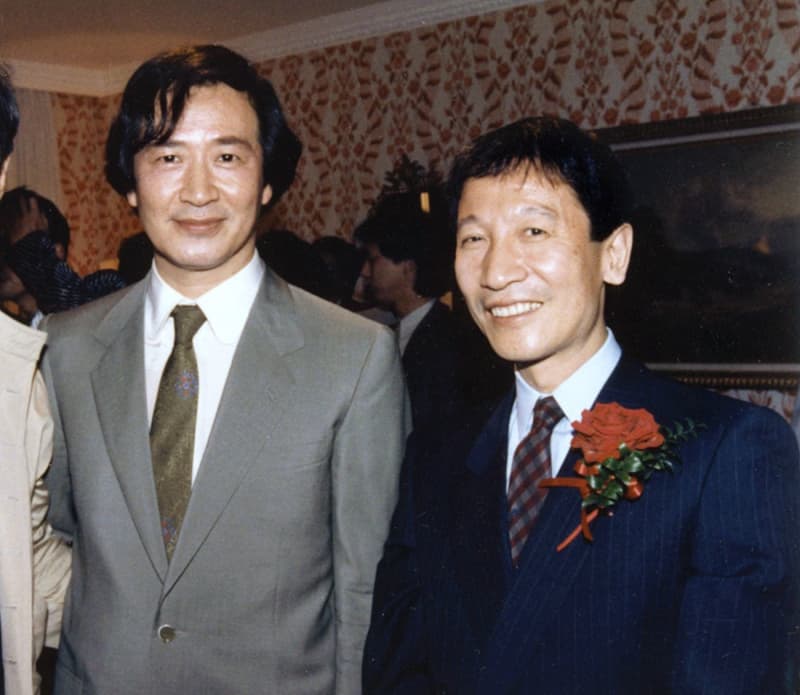

山口百恵の名プロデューサーとして知られる酒井政利にぜひ聞きたかったのは「なぜ、筒美さんが昭和の歌姫・山口百恵の曲を手掛けなかったのか」ということだ。この問いに対する酒井の答えは明快だった。「筒美さんは歌い方に『光』を求めた。百恵さんはどちらかというと重く、陰を帯びた歌い方をする。そこは色分けしていかないと、調和しない」

その点、筒美さんの作品性に「どんぴしゃ」だったのが南沙織だった。

デビュー前、まだ米国の統治下にあり、本土との行き来にはパスポートが必要だった沖縄から彼女を呼び、スタジオで筒美さんに歌を聞いてもらったところ、「『この子はいい』と一目ぼれというか一声ぼれしていた」と酒井は述懐する。

作詞家の阿久悠、阿木燿子、松本隆…。よき作り手たちとの出会いが、筒美さんの創作意欲を高め、希代のヒットメーカーたらしめた。

筒美さんは「孤独に強く、1人の世界があった」と酒井は言う。「スタジオでも満面の笑みになる時があった。でも決して人と溶け込むわけではない。だから自分の世界を維持できた。それは作曲家として幸せなことだったのではないだろうか」

取材を通して浮かび上がってきたのは、ヒットという至上命令を自らに課し、そのために歌の良質さにこだわり抜き、周りにも求めたプロ意識の高さだ。その恩恵を受けてきた私たちリスナーこそ、本当の幸せ者なのではないか。少年時代に見せてもらった、ジャニーズ事務所入りの夢はかなうはずもなかったが、「京平サウンド」への親しみと憧れは、これからも色あせることはないだろう。

(おわり、筒美さん以外は敬称略)