1972年12月15日、アポロ計画最後のミッション「アポロ17号」で月に降り立ったユージン・サーナンとハリソン・シュミットの両宇宙飛行士を乗せた月着陸船「チャレンジャー」の上昇段が月面を離れました。それから約半世紀。一度は到達に成功した月面、そこに刻まれた人類の足跡は今も増えないままです。

現在、アメリカ航空宇宙局(NASA)は「アルテミス計画」を進めています。アルテミス計画はアメリカが主導する21世紀の有人月面探査計画で、月面での持続的な探査活動の実現や、将来の火星有人探査にもつながる非常に重要な一歩という位置付け。同計画最初の有人月面探査は2024年の「アルテミス3」ミッションで実施される予定となっており、計画通り進めばアポロ17号から52年ぶりに人類が月に足跡を刻むことになります。

NASAが計画の名称に選んだ「アルテミス」は、ギリシャ神話における月の女神に由来します。半世紀前に人類初の有人月面探査を実現させたアポロ計画は同神話の太陽神「アポロン」に由来しており、アポロンとアルテミスは双子の関係にあたります。アポロ計画は20世紀における米ソ宇宙開発競争を象徴するものでしたが、アルテミス計画ではNASAをはじめ欧州宇宙機関(ESA)、カナダ宇宙庁(CSA)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、それにスペースXなどの民間宇宙企業を含めた国際的な協力体制が構築されています。

■アルテミス計画のタイムライン

アルテミス計画では、宇宙飛行士を乗せて地球を飛び立った宇宙船「オリオン」はまず月を周回する有人拠点「ゲートウェイ」にドッキングし、宇宙飛行士たちはゲートウェイで待機していた月着陸船「有人着陸システム(HLS:Human Landing System)」に乗り換えて月面に降りることが想定されています。つまり、アルテミス計画には拠点となるゲートウェイの存在が欠かせないのです。

ゲートウェイの基礎となるモジュールはアルテミス3実施前年の2023年に打ち上げられる予定となっており、その後も幾つかのモジュールを追加することで機能を拡張させることが計画されています。

関連:アルテミス計画の月周回有人拠点「ゲートウェイ」2023年に打ち上げへ

宇宙飛行士たちがゲートウェイと月面を往復するために用いる有人着陸システムは、現在民間企業が開発に取り組んでいます。

アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏が率いるブルーオリジンは、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、ドレイパーとともに企業連合「ナショナルチーム」を結成。上昇モジュール・下降モジュール・トランスファーモジュールの3機で構成された「ILV(Integrated Lander Vehicle、統合型着陸機)」の開発を進めています。

いっぽう、NASAのロケットや国際宇宙ステーションにハードウェアを供給するダイネティクスは25社以上が参加するチームを結成。同社が提案する「Dynetics HLS」は単体での離着陸が可能な月着陸船で、将来は推進剤の補給による再利用も検討されています。また、再利用型の宇宙船やロケットステージを運用するスペースXは、同社が開発中の大型宇宙船「スターシップ」から耐熱システムやフラップなどを省いた月着陸用バージョンを提案しています。

2024年に実施される予定のアルテミス3ミッションでは、これらの月着陸船に乗って宇宙飛行士が月面に降り立つことになります。

関連:NASAが「アルテミス計画」の月着陸船を開発する3社を選定

■アルテミス計画はワクワクするようなプログラムが目白押し

アルテミス計画では他にも壮大でワクワクするようなプログラムが目白押しです。

2020年12月、アルテミス計画で月を目指すNASAの宇宙飛行士18名が「アルテミスチーム(Artemis Team)」として発表されました。NASAはアルテミス3ミッションで月に半世紀ぶりの足跡を記す宇宙飛行士について「最初の女性と次の男性」と表現しており、アルテミスチームのメンバーも男女それぞれ9名ずつで構成されています。

▲アルテミスチーム18名の宇宙飛行士たち(Credit: NASA/Bill Ingalls)▲

1960~70年代に実施されたアポロ計画の宇宙飛行士はすべて男性でしたが、2024年に女性も参加する初の有人月面探査が実現すれば、多様性の時代を象徴する瞬間になることでしょう。

関連:総勢18名! NASAがアルテミス計画で月に降り立つ宇宙飛行士を選出

そんな月面での活動において宇宙飛行士が着用する宇宙服「xEMU(Exploration Extravehicular Mobility Unit)」も開発が進んでいます。xEMUは国際宇宙ステーションやアポロ計画で使用された宇宙服をもとに開発されたもので、従来の白を基調とした宇宙服とは違い、鮮やかな赤色や青色が配色されています。

関連:これが新世代の宇宙服だ! NASAがアルテミス計画で使用される宇宙服を公開

また、アポロ計画では展開式の月面車に乗って宇宙飛行士が月面を走りましたが、アルテミス計画ではトヨタとJAXAが共同で月面探査用の有人与圧ローバー「ルナクルーザー(LUNAR CRUISER)」の開発を進めています。

アポロ計画の月面車は座席がむき出しでしたが、ルナクルーザーでは13立方メートル(四畳半ワンルーム程度)の与圧式キャビンを採用。動力源は水素と酸素を反応させる燃料電池で、生成された水は冷却や飲用にも活用可能とされています。打ち上げは2020年代後半が予定されており、今から10年後にはトヨタの燃料電池車が月面を走る様子が見られるかもしれません。

__関連

・JAXAとトヨタ、有人月面探査車の共同研究計画を発表。試作は一般市販車をベースに

・月面を走る『有人与圧ローバ』の愛称が「ルナ・クルーザー」に決定

__

人間が生きる上では酸素や水が欠かせませんが、アルテミス計画で有人探査が行われる月の南極域ではクレーター内部の永久影(太陽光に照らされることがない部分)に水資源が埋蔵されているとみられています。水資源にアクセスしやすい月の南極域では人類の月面における活動拠点「ムーンビレッジ(Moon Village)」の建設が構想されており、基本単位となる居住室のコンセプトもすでに提案・検討されています。

冒頭でも触れたように、アルテミスは持続的な有人月面探査の足掛かりとなる計画です。映画「アド・アストラ」などのフィクションで繰り返し描かれてきた月面基地もそう遠くない将来に現実のものとなり、今の若い世代の人々から月面で仕事に従事するような人が現れるかもしれません。

__関連

・未来の活動拠点「ムーンビレッジ」を見据えた月面で膨らむ4階建て居住室のコンセプト

・NASA、アルテミス計画での月面基地プランを公開

・映画「アド・アストラ」で人類が活躍する舞台とは? 宇宙探査のスペシャリストに聞いてみた!

__

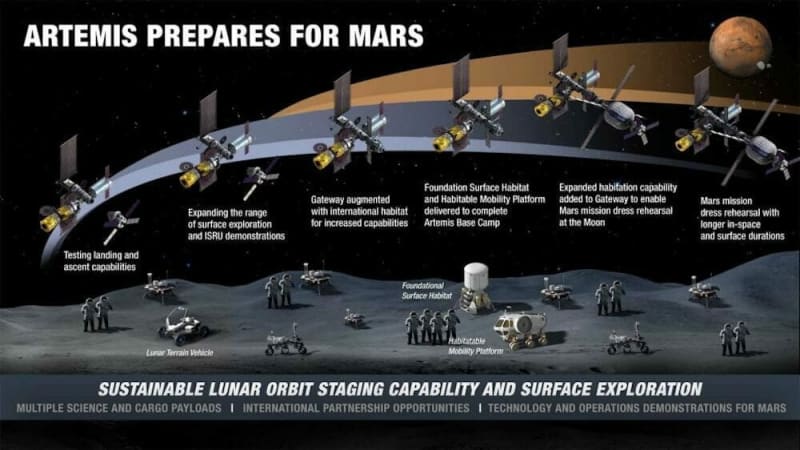

■アルテミス計画は火星も視野に

アルテミス計画では将来の有人火星探査も視野に入れられています。月はそのものが探査対象ですが、活動の拠点となる基地の建設や、宇宙飛行士の長期滞在に関するノウハウ、長距離移動に欠かせないローバーなど、月面は火星探査に必要なテクノロジーの実験場でもあるからです。

その上、月面は地球上に比べて重力が約6分の1と小さいため、宇宙船の打ち上げに必要なエネルギーを節約することができます。この特徴を活かし、宇宙飛行士や探査機をゲートウェイや月面から火星へ輸送する計画も浮上しています。月面だけでなく火星など、さらにその先へつながるアルテミス計画には、大きな期待が寄せられています。

■アルテミス計画の障壁

華々しく進捗が発表されるいっぽうで、膨大な予算と開発期間を必要とするアルテミス計画には多くの壁が立ちはだかっています。

たとえば2020年12月現在、アメリカでは政権交代が進みつつあります。現職のトランプ大統領はアルテミス計画の推進に対し非常に積極的でしたが、次期大統領のバイデン氏が宇宙開発に対しどのような姿勢で臨むのかは不透明です。

また、トランプ大統領に指名され就任したNASA現長官のジム・ブライデンスタイン氏は、アルテミス計画の推進だけでなくコマーシャルクループログラムの下で開発が進められてきたスペースXの「クルードラゴン」による運用ミッションの実現なども含めてその手腕が高く評価されているものの、政権交代にあわせて長官から退く意思を表明しています。アルテミス計画が今後どのように進められることになるのかが注目されます。

編集/sorae編集部