早春の長崎県本土で各地の代表がたすきをつなぐ郡市対抗県下一周駅伝大会(長崎新聞社、長崎陸協主催)。今年は第70回の節目を迎えるはずだったが、コロナ禍で史上初の中止になった。3日間で407.3キロを走る通常開催を見送り、今年限定で競技場の周回コースを利用する規模縮小の特別大会を予定していたものの、感染拡大が止まらずに断念した。記念大会は次回に持ち越しとなったが、これを機に大会が果たしてきた役割、今後の在り方について改めて考えた。3日間にわたって連載する。

■戦後復興の活力

1952(昭和27)年に産声を上げた県内最大の駅伝大会は、時代の移り変わりとともにその役割を変えてきた。

草創期は現在のようにスポーツ環境が整っておらず、誰もができる運動といえば数えるほどだった。その中で多くの力を結集して一つの目標に突き進む駅伝は、戦後復興のシンボル的な意味合いが強かった。被爆の傷跡が残る長崎に、走る姿で活力を与えた。

ゴールの岡政(後の長崎大丸、現在のハマクロス411)前は、ランナーを一目見ようと多くの人でごった返す盛況ぶり。当時は道路の舗装も十分ではなく、汗と泥にまみれた選手たちを大喝采が出迎えた。

実はこの大会が始まる以前、県内には長崎-雲仙間駅伝と佐賀-佐世保間駅伝が存在していた。県が二分された形になっていたため「全県的な駅伝を」という声が高まり、それに応える形で長崎民友新聞社(現在の長崎新聞社)と長崎陸協が郡市対抗県下一周駅伝をスタートさせた。文化の違う南北をつなぐ意味でも果たした役割は大きい。

■ランナーの目標

大会は回を重ねるにつれて規模を拡大。54(昭和29)年の第4回に1日開催から2日間へ、59(昭和34)年の第8回に3日間へと期間が延びた。ちょうどそのころ、69(昭和44)年の1巡目長崎国体の開催が決定。スポーツ文化の盛り上がりと歩調を合わせるように大会のレベルも上がった。

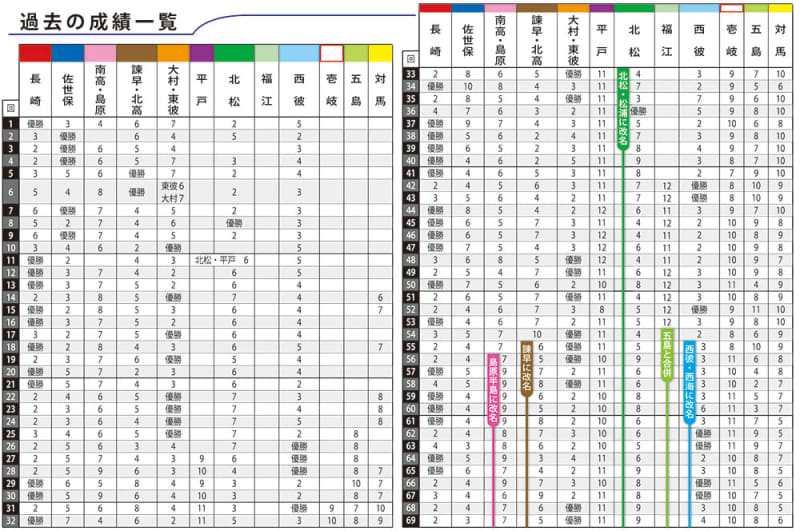

第10回から大会に関わってきた亀田信樹さん(81)=長崎市陸協名誉会長=は「勝負として一番白熱していたのは昭和中後期。中にはムチを振り回して選手にげきを飛ばすような監督もいた」と当時を懐かしむ。80(昭和55)年の第29回は、長崎と西彼が3日間走って4秒差というデッドヒートを繰り広げて優勝争いのゴールに飛び込んだ。

地域のプライドをかけたレースは、九州一周駅伝(2013年大会を最後に廃止)とともに、市民ランナーが1年間の最大目標に位置付ける大舞台だった。

■ジュニアの育成

平成に入ると、ジュニア育成の色が濃くなる。1989(平成元)年の第38回は女子区間を新設。同年、諫早高に松元利弘監督が赴任し、長距離の強化が一気に加速した。99(平成11)年に中学生区間を設けて中高横断的な育成基盤ができると、翌年には全国都道府県対抗女子駅伝で長崎県が初優勝。全国高校駅伝も諫早高女子が2度(2001、04年)頂点に立った。県下一周は「駅伝に強い長崎」の源になっている。

世界に羽ばたいた名ランナーも多い。中学生区間を創設して以降、藤原新(男子マラソン)、森岡紘一朗(男子競歩)と2人の五輪選手が生まれた。世界選手権には、藤原、森岡に加えて藤永佳子(女子5000メートル)、井上大仁(男子マラソン)の計4人が出場した。

07(平成19)年には小学生区間が始動。同区間の強化を目的として2年後に発足した大村陸上クラブからは、廣中璃梨佳、林田洋翔ら世代トップ選手を輩出している。

■地域の絆強める

70年、変わらない魅力もある。出場者、監督、応援する側を問わず老若男女の関係者が口をそろえるのが郷土意識の醸成だ。「おらが町」を背負って走り、沿道に目を向けると温かい声援を送る地域の人がいる。1995(平成7)年の「ふるさと選手制度」導入も奏功。子どもからシニアまで、市民ランナーからトップ選手まで幅広い層の人たちが集い、目標に向かって協力するこの大会は、共生社会の縮図のようでもあり、昨今希薄になりつつある地域の絆を強める貴重な場になっている。

選手、監督として計24回参加した諫早チームの倉橋賢二総監督(60)は「子どもたちを育てる場所であり、大人になって戻ってくる場所でもある」と実感を込める。3月末に教員を定年退職するため、県下一周もすっぱり“引退”する意向。花道と決めていた今年の大会は中止になったが「これからもランナーの特別な舞台であり続けてほしい」と次世代に思いを託している。

沿道からの応援も魅力の一つ。長崎市長浦町のコース沿いに自宅があり、毎年応援しているという濵本政暉さん(79)は「合併で自治体が大きくなり、人と人の関わりが薄くなってきている中、こういった駅伝はなくなってほしくない。応援が増えれば選手たちも気持ちがよく、もっと成果も出るはず。地域で呼び掛け合って応援する空気になっていけば」と期待を口にする。

そして、本社主催のこの大会は、長崎新聞を愛読する皆さんの近所もコースになっており、読者と直接ふれあえるまたとない機会になっている。県民が活躍できる場を用意し、多くの方々の笑顔を見ることで、県紙の存在意義を再認識してあすへの糧としている。