初めてのジャケ買いはレイ・ブライアントのライブ盤

──“ジャケ食い”という言葉はレコードの“ジャケ買い”から来ているそうですが、これまでのジャケ買いで一番の当たりだったアルバムとはどんなものですか。

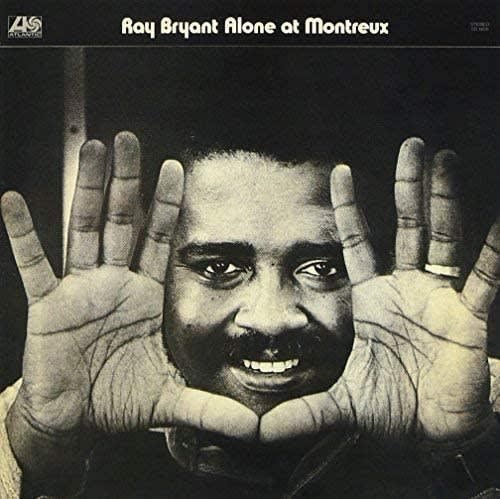

久住:何だろう……。レイ・ブライアントの『Alone At Montreux』というピアノソロのライブ盤かな。高校1年のときに初めて買ったジャズのレコード。当時はジャズのことなんてまるっきり分からないし、ジャズという大海原の前に立ってるようでどこから手をつけていいのか分からない。それで友達のお兄さんがジャズ好きだったので、お勧めのアルバムを訊いてみたんですよ。ボクはニール・ヤングやボブ・ディラン、ブルースっぽいのが好きだと言ったら、「レイ・ブライアントというモダン・ジャズのピアニストが分かりやすいと思うよ」と言われて。で、千歳烏山のレコード屋さんに学校の帰りに行って、レイ・ブライアントのレコードを探したら『Alone At Montreux』があった。両手を開いて顔にかざしたモノクロのジャケットを見て、あ、これはいいんじゃないかと直感で思ったんです。買って聴いてみたらジャズにしては珍しく1曲が短くて分かりやすいし、「Greensleeves」みたいにポピュラーな曲もあってすごく良かった。こういうのがジャズならボクもジャズが好きだと思ったし、あれは忘れられない思い出ですよね。

──久住さんは未開拓のジャンルを聴こうとするときにベスト盤から入るのを良しとしないタイプですか。

久住:今なら「入門編はこれだよ」とか便利なコンピやベストがあるだろうけど、当時はそういうのもなかったですから。ベスト盤といえば、友達がサイモン&ガーファンクルのベスト盤を持っていて、それを借りて全曲いいなと思いましたね。ただ全曲が良すぎるあまり、オリジナルを買うのは良くないのかな? なんて思ったりもして。でも初めて買ったLPはニール・ヤングの『Harvest』で、オリジナルでも全曲良かったので忘れられないジャケットになりましたね。それはジャケ買いしたわけじゃないけど。アーティストの写真もなく、アルバムタイトルとニール・ヤングの名前があるだけのジャケットなのにすごく良かった。

──シングルの『Heart of Gold』を買った後に『Harvest』を買ったんですか。

久住:うん、先にシングルを買ってました。ボクが中1の頃にボブ・ディラン派とニール・ヤング派がいて、ボクは圧倒的にニール・ヤング派だったんですよ。ニール・ヤングは自分でリードギターを弾くけど、ボブ・ディランは他の人に任せて自分じゃ弾かないので。それに『Harvest』は曲によってストリングスが入っていたり、バリエーションがあって良かったんですよね。

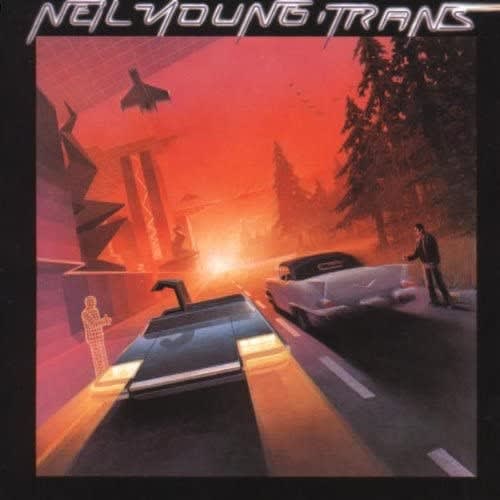

──ニール・ヤングはその後ゲフィン・レコードへ移籍して、『Trans』でエレクトロニクス・サウンドを大胆に導入したり、かと思えば『Everybody's Rockin'』ではロカビリーに特化したりと異色作を連発した時期がありましたが、ああいう変遷にはついていけましたか。

久住:あのときは一体どうしちゃったんだろう!? と思ったけど、ずっとニール・ヤングを聴かない時期があったんですよ。ロックよりもジャズやブルースを好んで聴くようになってね。その後、ニール・ヤングが人民帽みたいなのを被って生ギターを抱えたジャケットの『Freedom』がレコード屋でかかってて、それがものすごく格好良くてまた聴くようになったんですけど。それ以降は一時の迷走から抜け出して大復活を遂げるわけだけど、『Unplugged』では「Transformer Man」という『Trans』に入ってた曲をやってるんですよね。それがまたすごくいい曲で。聞けば息子さんが脳性小児麻痺に罹ってしまって、会話ができない息子さんとのコミュニケーションのために『Trans』みたいなアルバムを作ったらしくて。その事実を知って、なんて正直な人なんだろうと思いましたね。だから迷走していたと言われる時期にもいい曲はあるし、そこがすごくいいなと思ってまた好きになりました。あまり聴かないアルバムもあるけど、今もずっと好きですね。忘れた頃にいいアルバムを出すし(笑)。

──ジャケ買いして大失敗したアルバムもけっこうあるんじゃないかと思いますが、いかがですか。

久住:大失敗というか、ボクが大学生のときに高中正義が『TAKANAKA』というアルバムを出して大ヒットしたんですよ。ボクはサディスティックスがすごい好きだったので高中のソロも熱心に聴いていたんです。その後に高中ブームが来て、『SUPER TAKANAKA LIVE!』というライブアルバムが出たんです。ジャケットは良くないけど買ってみたものの、すぐに飽きましたね。ジャケットが良くないのはやっぱり中身もあまり良くないんだなと思って。

LPでも本でも名は体を表してしまう不思議

──久住さんのなかでは、ジャケットの良さと作品の良さは比例するということですね。

久住:それがすごく不思議なんですよね。LPでも本でも、名は体を表してしまうのがとても面白い。たとえば80年代に復活を果たして以降のマイルス・デイヴィスが出した、ピストルを持ってるジャケットの『You're Under Arrest』というアルバムはやっぱりあまり良くないんですよ。ボク的にはね。だけど晩年にヒップホップに正面から取り組んだ『Doo-Bop』は愛らしい感じがあって、けっこう好きなんです。そんなふうにジャズの帝王と呼ばれるマイルスですら名は体を表すような作品を発表し続けてきた。マイルスの作品でジャケ買いしたのは『'Round About Midnight』で、ものすごく好きでしたね。ホントにあのスタイリッシュなジャケット通りの内容で。デザインはそのアーティストがやってるわけじゃないのに中身が似た感じになるのは実に不思議だけど、思い当たる節もあるんですよね。というのも、ボクは大学の後半に小劇団のチラシやポスターを作っていたんです。ああいうチラシやポスターって、宣伝のために公演の何カ月も前から作るものなんですけど、そういうときはまだ話の筋も何も決まってないことが多いんですよ。決まっているのはタイトルだけ、内容もよく分からない状態で演出家が「ポスターとチラシはこんな感じで」とボクに依頼をするんだけど、そこでバチっとデザインがキマると、そのポスターやチラシの雰囲気に似た内容の芝居に自ずとなるものなんです。そんな体験が何度もあって、向こうの言いたいことがこっちにうまく伝わらなかったり、こっちももっと格好良くしようとヘンに考えすぎたときはあまり良くないものになる。デザインを仕上げたときは最高だと思ってるんだけど、始まった芝居を見ていまいちだと思ったらチラシやポスターもやっぱりいまいちなんですよ。そういう不思議な相互関係を以前から感じていたので、レコードのジャケットにはミュージシャンの思いや何かが反映されるものだと思っていたんです。そんなことを理解してきた頃に出会ったのがザ・バンドの『Music From Big Pink』で、この『面食い』にも書いたけど、ボブ・ディランが描いたヘンな絵を見たジャケットのデザイナーはきっと「大将の絵じゃダメとは言えないよな…」という心境だったと思うんです(笑)。メンバーは5人なのに6人描いてあるし、キーボーディストの足を押さえてるのは何者!? っていう(笑)。あと、裏ジャケでアルバムタイトルがヤケクソのようにデカい文字になってるのもいいし、表と裏のどちらにも“THE BAND”と書いてないのもおかしい。中ジャケはいい感じのデザインなのに外がヒドいんですよ(笑)。でもロック史上屈指の名盤なのは間違いないし、『Music From Big Pink』にしか出せない味がある。

──外見と中身の関係性に以前から着目していたわけですね。

久住:以前、サントリーの山崎蒸溜所を取材したことがあって、輿水精一さんという今は引退されたチーフブレンダーの方と話すことがあったんです。名は体を表すレコードジャケットのように、山崎と白州もあの瓶のような味わいと個性があるのはなぜなんでしょう? と輿水さんに尋ねたら、山崎と白州の作り方は全然違うけど、元のモルトは同じなんですと聞かされてびっくりしたんですよ。山崎は京都の郊外、白州は山梨と、寝かせた場所や樽が違うけど元は同じだと。それが結果的に山崎は甘みのあるまろやかな味わいになって、白州はクリアでキレのある味わいになるのが不思議なんですよね。山崎は茶色の瓶、白州は緑の瓶で、それぞれ違う筆文字がラベルに書かれてあるけど、ボクにはその外見の違いも味の違いにつながってるような気がしてならないんです。味も目に見えないものだけど、音や響きもまた目に見えないものですよね。それを目に見えるものにするのがジャケットなりパッケージなのかなと思います。たとえばブルーノートから出てるレコードのジャケットは太字のタイポグラフィが特徴的で、それを見てすぐにブルーノートのものだと分かる。やっぱりプロデューサーや音作りに携わる人たちのなかにはこういうジャケットにしようという確固たるものがある気がします。だからニール・ヤングはゲフィン・レコードとウマが合ってなかったということだと思いますよ(笑)。

──そこへいくと『面食い』のジャケット……赤鬼のように丼飯をかき込む男を描いた和泉晴紀さんによるカバーイラストは、キング・クリムゾンの『In The Court Of The Crimson King』(邦題:クリムゾン・キングの宮殿)へのオマージュなんですか。

久住:特にキング・クリムゾンを意図したわけじゃないんです。最初にボクが描いたのは横向きで丼飯を食べてるコンテだったんだけど、和泉さんにそれを送ったらすごく大人しいイラストがラフであがってきたんですよ。そうじゃなくてもっと強いコンテを改めて描いて送ったら、和泉さんが「『クリムゾン・キングの宮殿』みたいな感じかな?」と思ったみたいで。ボクからそういう指定はしてないんですけど、結果的にこうなりました。和泉さんとしてはキング・クリムゾンに引っ張られたところがあったのかもしれませんね。

──「厳選!ジャケ写10+1枚 前編」の扉写真に『クリムゾン・キングの宮殿』のジャケットも紛れて写っていたので、てっきり確信犯なのかと思いましたが。

久住:いや、全く。結果的に似ちゃったものだから、いっそのこと並べちゃえと思ったんです。和泉さんにはLPと同じサイズの30cmの正方形でイラストを描いてもらったし。

吉祥寺の《闇太郎》は“ジャケ食い”の原点

──『面食い』では45店に及ぶ個性的な飲食店が紹介されていますが、ジャケ買いと同じく、店の外観や佇まいが良ければ当たりであることが多いものですか。

久住:うん、確率は高いですね。

──《炭火かき家山崎》(佐賀県・小城市)のように、大きな看板も照明もないビニールハウスの外観には怯んでしまいそうですが…。

久住:あの店はね、一度針を落としてちょっと聴いたら「失敗したかな…」と感じたのが、何度か聴いていくうちにだんだん良くなっていくパターンですよ。ビニールハウスのなかに入ってカニ汁を飲んだり、牡蠣を焼いてくれる佐賀弁を話すおばちゃんの話を聞いてるうちにLPを3回聴いた気分になったというか(笑)。ああ、こういうのもいいじゃないかと素直に思えてくる。よくあるじゃないですか。音楽雑誌のレコード評で、1、2曲聴いただけで最後までちゃんと聴かずに書いたような文章が。いまグルメサイトに書かれてあるものってそれに似てると思うんですよ。アルバムを10回も聴いてないでしょ? みたいなね。

──久住さんの軽妙な文章や和泉さんのユーモアに溢れたイラスト、飲食店の“ジャケ写”を純粋に楽しめる本ではありますけど、たとえば「新しい駅舎のそっけなく見える店」(佐賀県・伊万里市)の文中で「一生懸命営業中」と書かれた既製品の木札や既製品ののぼりを見て一瞬たじろぐ描写があって、店の没個性化に対する憂慮が本書全体のテーマとしてあるようにも感じますね。

久住:でもあれは、既製品ののぼりでも良かった店なんですよ。つまり見た目で判断してマズい店かもしれないと思っていた自分はまだまだだな、ということなんです。最初は「伊万里だから《ひまわり》という店名なのか? ダジャレか?」とか思ったり(笑)、看板もなくて店名がガラスの自動ドアに書いてあるのはどうかなと思ったんだけど、最初に頼んだギョウザ一発で「疑ってごめんなさい!」と悔い改めましたね。

──他にも美味しそうなメニューがいろいろあるにもかかわらず、久住さんはどの店でもビールとギョウザ、焼きそばばかりを注文していますよね(笑)。

久住:この本では焼きそばばかり食べてますね。自分で校正してても「また焼きそばか」と思ったくらいで(笑)。たぶん昼間が多かったからですよ。旅先の昼に訪れた店が多いから。以前出した『野武士、西へ 二年間の散歩』(集英社・刊)という東京から大阪まで歩いた本ではラーメンばかり食べててイヤになりましたけどね(笑)。

──「桶の上下音で会話が中断の店」(大阪府・宗右衛門町)は、わがロフトプラスワンウエストの近所にある店ですか。

久住:そう、すぐ近くです。ロフトプラスワンウエストのイベントに出た後に打ち上げで立ち寄ったんですよ。「打ち上げどうします? 近くに1軒、面白い店がありますよ」とスタッフの人に言われて、「『エレキ』の店?」と聞いたら「え、どうして知ってるんですか!?」と言われて。実はリハの後に近場をぶらぶら散歩してたら見つけたんですよ、提灯に「エレキ」と書いてある店を。「エレキ」っていうのはウォッカベースの透明なオリジナルカクテルで、くし切りにしたレモンが入っているんです。それを頼んだときにスキンヘッドの大将が「これがそこの通りで何人キ○ガイを作ったか…」と大阪弁で話すのがすごくおかしくてね。店の佇まいとしては適当な料理が出てきそうな感じかな? と最初は失礼にも思ってしまったけど、料理はちゃんと美味しくて安かった。刺身も新鮮で、包丁さばきも良かったし。

──久住さんの“ジャケ食い”の原点は吉祥寺にある《闇太郎》だそうですね。ぼくも何度か通ったことがあるのですが、一人で切り盛りする店主が客に小言を言う個性的な方ですよね(笑)。

久住:そうそう。「あんた、ちょっと長く居すぎるよ」とか言われたりね(笑)。最初は入るのに勇気がいる店だなと思いましたよ。何しろ名前が《闇太郎》だし、表から店内が見えないし。だけど一緒に行った奴の兄貴がよく行く店だということで、そのお兄さんもバンドをやってる人でね。その昔、《闇太郎》の隣になまず屋というブルースの店があったんです。そこには一度行ったことがあるんだけど、トイレのメンバー募集の貼り紙に「ベース募集 やる気よりテクニック」と書いてあるのがすごく良かった(笑)。《闇太郎》に通うようになってから店主に「昔、隣になまず屋ってありませんでした?」と訊いたら「あったよ。あれもね、若者が夢を持って3人か4人で始めたんだけど、結局仲違いして終わったんだよ」と話してくれて。みんなで店をやろうと始めたものの内輪っぽい感じになって、結局はお金の問題とかで揉めて店を閉じたという話でした。

あがた森魚の『乙女の儚夢』が今の自分を形作った

──そもそも“ジャケ食い”を始めたのはいつ頃からなんですか。

久住:40年くらい前、ある店の外観を見て「おお、これはもう“ジャケ飲み”でしょ」みたいな話をバンド仲間としてたんですよね。その店があまりにいい面構えをしていたから。音楽をやってる同士だから説明しなくてもそういうシャレが分かるんですよ。入りづらそうな店を見て「これはもう勝負するしかないよね」とか(笑)。

──勝負に挑みたくなる、惹きつけられる“ジャケ”ゆえに。

久住:勝負に挑むときは「これはいいかもしれない」という読みがある程度あるんですよ。あからさまにヘンな店とかに入りたいわけじゃないから。こんな外観ではあるけど実はいいんじゃないか…という期待がある。《春がきた》(山口県・新山口)は勝負でしょう(笑)。妙に甘ったるい店名だし、一人で入ってハズしたら手痛いことになるし、あれは勝負感があったなあ。のれんの脇から覗くと女将さんがいて、小綺麗な店内なんだけど、「お客さん、どちらから?」から始まって女将さんと延々会話をし続けることになったらキツい。でも入ってみたら料理はどれも美味しくて、接客も程よい距離感で居心地が良かった。いいお店でしたよ。

──久住さんと店主のやり取りで面白かったのは「前は来たけど最近はキない店」(群馬県・大間々)で。ビールと焼きそばを注文して「はい」と返事があったものの、店主は「お客さんが来ない」とブツブツ言うばかりで焼きそばの注文を聞いていなかったという(笑)。

久住:あの店主はずーっとボヤキ節なんだけど、こっちは見ないんですよ。でも明らかにボクに対して話してる。「コンビニができて客が減ったけど、コンビニはコンビニで大変だって言うよね」とかね(笑)。

──どの店も店内のメニューや値段、内装などが詳細に綴られていますが、久住さんのことだからスマホのカメラで撮影するような無粋なことはしなさそうですよね。

久住:基本的にはしませんね。頑張って覚えてますよ。でも面白いものはけっこう覚えてるものなんです。他にお客さんがいなければ写真を撮ることもありますけどね。これは絶対に覚えられないとか、あまりに面白すぎるものとかは。

──「どこがどう盤石なのか謎の店」(大阪府・高槻市)の、目が慣れて判読できるまで5分くらいかかる文字のメニューは撮影が必須だったでしょうね。

久住:外観はあとで和泉さんにイラストを描いてもらうから撮影しておくけど、店内は撮れたら撮る感じですね。あからさまに撮ってるようには撮らないです。

──写真がなくとも久住さんの観察力と洞察力に優れた文章が店内の情景を如実に喚起させてくれますしね。

久住:その店の良いところ、面白いところは忘れられないものなんです。それだけ鮮烈な記憶を人に与えるということなんでしょうけど、そうなるにはある程度じっくりと腰を落ち着けないと身体に入ってきませんね。

──ちなみに、本書に掲載された店には掲載の連絡を取ったんですか。

久住:単行本化するときに連絡しました。断られた店が1軒、なくなった店が3軒、完全に連絡がつかない店が1軒だったかな。電話で話したら断られたけど、店に行って話したらOKをもらえた店もありましたね。

──「厳選!ジャケ写10+1枚」で店のジャケ写と古今東西の名盤のジャケ写を対比して見せる試みもとてもユニークですね。“ジャケ食い”の原点である《闇太郎》のジャケ写と、「今のボクの道を決めた」というあがた森魚さんの『乙女の儚夢』のジャケ写が並んでいたりして。

久住:音楽と美術を融合させた『乙女の儚夢』が今の自分を形作った原点なんです。中1のときそのLPを買ったら、歌詞カードがまだできてないので、できたらこれを送ってくださいと書かれたハガキが入ってたんですよ。いま思えばあがたさんらしい話で、凝りすぎて発売に間に合わなかったんですね。忘れた頃に届いたのが8ページくらいのオールカラーの小冊子で、収録曲の歌詞や解説、『大道芸人』という林静一さんの漫画、演奏を務めたはちみつぱいの紹介記事、アルバムの生まれた経緯や背景についてあがたさんが書いた文章とかが載っていて、ものすごく凝った作りだったんです。あれは衝撃でしたね。音源だけではなく、ジャケットや同梱物を含めてトータルで表現した作品だったから。その後、20歳くらいになって久しぶりに『乙女の儚夢』のジャケットを眺めていたら、題字が赤瀬川原平さんなのを知ってね。イラストは林静一さん、デザインは羽良多平吉さんで、バックははちみつぱいをやっていた鈴木慶一さん、ゲストミュージシャンは遠藤賢司さん。みんなボクが20代で知り合いになった人たちなんですよ。音楽と漫画とデザインは完全に一つになるものなんだ、それらを並列した表現が可能なんだということを『乙女の儚夢』は教えてくれたし、その後ボクが漫画を描く一方で音楽をやったりするのは『乙女の儚夢』からの影響がすごく大きいですね。『乙女の儚夢』と出会わなかったら漫画と音楽を並行してやる考え方はできなかったと思います。

──中1の頃からアートワークにも意識的だったということは、ジャケ買いやその後の“ジャケ食い”の片鱗がすでにあったということですよね。

久住:そうかもしれない。当時はお小遣いを何カ月も貯めないとLPなんて買えなかったし、LPを買うとステレオの前に座ってジャケットに穴があくほど見ながらA面、B面を通して聴きましたよね。そうやって育ってきたから、30cm四方のLPの大きさが今も愛しくてたまらない。プログレはそんなに好きじゃなかったけど、イエスのジャケットはどれも格好良くて好きでした。それを通じてロジャー・ディーンというイラストレーターの存在を知ったり、影響を受けましたね。かと思えば、ブルースのジャケットにはヒドいのがあったなあ。『Drop Down Mama』というシカゴブルースのオムニバスなんて、表のジャケットに写ってるオッサンは参加アーティストでも誰でもないですからね(笑)。

“ジャケ食い”はいかにリラックスできるかが大事

──そうした10代から続くレコード愛の蓄積が「厳選!ジャケ写10+1枚」のジャケ写タイトル命名にも活かされていると思うんです。特に《キリン食堂》(神奈川県・相模原市)のジャケ写に「Killing me softly with your song」とロバータ・フラックの有名曲を命名しているのは声を出して笑いました(笑)。

久住:ヒドいですよね(笑)。今度ロフトでもやらせてほしいんですけど、このあいだ店のジャケ写に合うレコードのジャケ写を対比して見せるオンラインイベントをスチャダラパーのBoseと一緒にやったんですよ。ああいうのはトークライブでやると面白いと思うんです。カバーイラストが『クリムゾン・キングの宮殿』みたいってよく言われるけど全然違うでしょ? って実際のジャケ写を見せたりして。

──ジャケ食いの勝負における秘訣、極意みたいなものはあるんでしょうか。

久住:リラックスすることですね。勝負するぞ! と力むと大切なものを見落とすので。

──とはいえ《ひまわり》を訪れたときのように、次の電車の予定などで見える範囲内で食事を済まさなければならないときはなかなかリラックスできませんよね。

久住:そういう時間が限られた場合でもいかにリラックスできるかなんですよ。極意やコツ、こだわりを持つと、視野が一気に狭くなって面白いものを見落としてしまう。リラックスしてるとヘンなものが見えるんです。この本には載せなかったけど、勝浦で見つけた勝浦タンタンメンの店があるんです。勝浦には勝浦タンタンメンの店が30軒くらいあって、向こうの人がボクに食べてもらいたい店を紹介してくれそうになったんだけど、そこはぜひ自分で探させてほしいとお願いしたんです。そのなかで見つけたのが表に勝浦タンタンメンとは書いてない店で、一応キャンペーンののぼりがあるから勝浦タンタンメンはあるんだろうと。ジャケットとしては一見地味なんだけど、入口の引き戸の横におかもちが綺麗に並べてあったんですよ。つまり出前が多いんだなと。そこまではいいんだけど、おかもちを並べてある入口の横にある窓の桟に木の台があって、そこにヘルメットが置いてあったんです。出前のバイクのヘルメット置きなんですよ。それをわざわざ窓の桟のところに作ってる人がこの店の主人なわけだから、そんな人が作る勝浦タンタンメンは美味しいに違いないと思ったんですよね。実際、とても美味しかったです。そういうヘルメット台を見つけられるのは、良い店を見分けるコツやら何やらでは絶対に出てこない視点なんですよ。店全体を見渡したときにその一点に目が行くかどうかだし、それはやっぱりこっちがリラックスしていないと気づかないものなんですよね。のれんの糸がほつれてるとか看板がどうのとか、そういう言葉になるようなことじゃないんです。“出前のバイクのヘルメット置き”と言葉で言われてもピンとこないかもしれないけど、実際の写真を見せたら面白いはずですよ。ボクはこれまでいっぱいジャケ食いをしてきたら、ヘンなことや面白いことに気がつきやすいのかもしれないけど。

──久住さんにはそういうユニークな着眼点があるし、居心地良い空間に対する深い愛情もありますよね。クスッと笑える描写はあるけど、揚げ足を取るようなことは絶対にしませんし。

久住:キタナい店やコワい店に狙って入るような雑誌の企画や番組があるけど、ボクはああいうのが好きじゃないんですよ。わざわざ「この店はキタナいですね」なんて言いに行ったら、店の人だってイヤに決まってるじゃないですか。昔、『タモリ倶楽部』の「東京トワイライトゾーン」という街じゅうの面白い店を見つける企画をやったときもスタッフの人たちは店に迷惑をかけないことをすごく気にしていたんです。テレビに出た途端にみんな行きたくなりますから。そこで紹介する側がゲラゲラ笑っていたら、店に行く人もやっぱりゲラゲラ笑いに行くんですよね。それは店もすごくイヤな気持ちになるだろうから、そういうことは絶対にやめようという思いが今もずっとあるんです。『孤独のグルメ』もそこが一番心配した部分だったんだけど、みなさんとても大人しく食事をしているそうなんですよ。ある店の主人に聞いたら「あれはみなさん(井之頭)五郎さんになってるんですね」と話していてホッとしました。やたらと写真を撮ることもないし、行列もちゃんとマナーを守って並んでいるということなので。ただちょっと困るのは、五郎さんと全く同じメニュー、同じ順番で注文が入ることなんだそうです。一品食べ終えたあとに「すいません」と五郎さんと同じように注文するから、それなら最初からまとめて注文してよというのが店にはあるみたいですね(笑)。あと、店の人が女性客に「絶対に食べられる量じゃないからよしたほうがいいですよ」と言ったら、「いいんです。五郎さんがどれくらいお腹いっぱいになったのかを知りたいので」と言われたこともあったそうです(笑)。

──『面食い』を読むと、井之頭五郎とはとどのつまり久住さん自身のことであることがよく分かりますね。

久住:まあ、ボク自身が原作者ですからね。五郎さんはボクの憧れなんですよ。五郎さんみたいにあれだけたくさん食べられたらいいなっていう。『スーパーマン』の原作者(ジェリー・シーゲル)が「世の中の悪を正すヒーローがいれば…」とスーパーマンを生み出したように、小食の人間が大食漢に憧れる図ですよね。大食漢だけど酒は飲めないという弱点を作れるのは原作者の特権だけど(笑)。

──“ジャケ食い”道の段位がもしあるとするならば、久住さんの技能段階は今どの程度だと思いますか。

久住:初段がいいところしょうね。まだまだ白帯ですよ。居心地のいい店を常に見極められる免許皆伝なんてものには誰も到達できないんじゃないかな。でもだからこそ“ジャケ食い”は奥深くて面白いんだと思いますけどね。

【著者プロフィール】

久住昌之(くすみまさゆき)

1958年、東京都三鷹市出身。1981年、泉晴紀とのコンビ「泉昌之」として『ガロ』でデビュー。以後、数々の漫画執筆・原作、デザイナー、ミュージシャンとしての活動を続ける。主な作品に『かっこいいスキヤキ』(泉昌之名義、扶桑社文庫)、『孤独のグルメ』(作画・谷口ジロー、扶桑社刊)、『花のズボラ飯』(作画・水沢悦子、秋田書店刊)、『食の軍師』(泉昌之名義、日本文芸社刊)ほか、著書多数。