国立天文台の石川遼子氏、カナリア天体物理学研究所(IAC)のJavier Trujillo Bueno氏らの国際研究チームは、太陽の表面から大気層のコロナ直下に至る磁場構造が初めて明らかになったとする研究成果を発表しました。

太陽の目に見える表面(光球)の温度は摂氏約6000度とされていますが、その上にある彩層は約1万度、さらにその上のコロナは約100万度と、上空へ向かうにつれて温度が高くなっています。表面よりも大気層のほうが高温になる仕組みはよくわかっておらず、発表によるとこの「彩層・コロナ加熱問題」を理解するために研究が進められてきたなかで、太陽の表面とコロナの間にある彩層が重要な役割を果たしていると考えられているといいます。

研究チームは今回、日本時間2019年4月12日にアメリカのホワイトサンズ・ミサイル試験場で打ち上げられた太陽観測ロケット「CLASP2」によって取得された太陽の観測データを分析しました。CLASP2は地球を周回せずに弾道飛行を行うサウンディングロケット(観測ロケット)を使った日米欧の太陽観測実験で、高度160km以上の宇宙空間(最高高度274km)から太陽の観測を6分半実施しました。観測装置はパラシュートを用いて地上に降下し、飛行後に回収されています。

この6分半の観測時間のうち2分半に渡り取得された太陽の活動領域における紫外線偏光スペクトルの観測データを研究チームが分析した結果、彩層の底部から上部に渡る磁場の連続した情報を得ることに成功したといいます。発表によると、紫外線の偏光観測は彩層の磁場の様子を探る上で有望であるものの、宇宙からの観測が必須であることや観測装置の開発が困難であることから、長らく未踏の領域だったとされています。

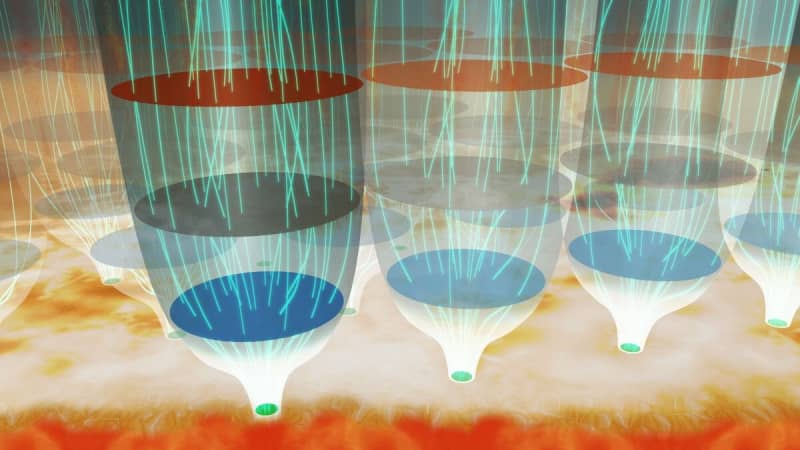

研究チームによると、CLASP2の観測と同時に実施された宇宙航空研究開発機構(JAXA)の太陽観測衛星「ひので」による観測データもあわせたところ、太陽の表面ではすぼまった状態で互いに離れて分布している磁力線の束(磁束管)が彩層では大きく広がりひしめきあっており、彩層の上空へ向かうにつれて磁場が弱くなっていることが明らかになったといいます。

また、彩層の上部では磁場の強さと温度に関わるエネルギー密度に高い相関があることも判明したといい、彩層の加熱が磁場に起因することや、その仕組みに迫る上では彩層上部の磁場測定が欠かせず、太陽表面の磁場情報では不十分であることが示唆されるといいます。研究チームでは、CLASP2の観測で明らかになった太陽の表面からコロナへとつながる磁束管の姿をもとに、磁場と大気層の関係や異なる大気層の間でのエネルギー伝達に関する研究が進むことに期待を寄せています。

なお、日米欧共同のCLASP2チームは、個々の力を結集させて顕著な業績を上げたグループに贈られるアメリカ航空宇宙局(NASA)の「NASA/MSFC Group Achievement Honor Award」を受賞しています。また、研究チームは回収した観測装置を再度利用する計画「CLASP2.1」を進めているとのことです。

Image Credit: 国立天文台

Source: 国立天文台 / 太陽観測科学プロジェクト

文/松村武宏