3月11日で東日本大震災の発生から10年となりました。各地で追悼の祈りがささげられ、震災についてそれぞれが思いを巡らせました。未曽有の大災害から10年がたちましたが、課題は山積しています。10年の歳月でが見えてきた被災地の新たな課題を探りました。

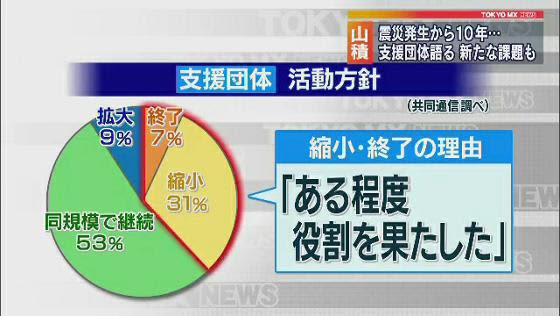

この10年で被災地には新たな住宅が建てられ、道路も整備されました。しかし、復興は道半ばです。福島第1原発の廃炉作業はこの先30年以上かかるとみられ、今でもふるさとに戻れない人たちがいます。そして、10年という年月は新たな課題も浮かび上がらせています。共同通信が2020年12月から2021年1月にかけて行った調査によると、被災者支援を行ってきた全国の民間団体のうち、回答した4割近くが3月で活動を終了、または縮小すると答えたのです。その理由の一つとして「ある程度役割を果たした」という回答がありました。

福島県で活動を行うNPO法人みんぷくは、原発事故によって避難してきた人たちの生活支援や新たなコミニティーづくりを手助けしてきました。みんぷくの高梨幸司さんは、震災から10年がたち、状況が変化しているとしていいます。支援団体の現状について、高梨さんは「うちの協力団体の会員数も縮小しているので、被災者支援をやってきた仲間・団体は今、少なくなってきていると感じる」とした上で「10年たつので状況が変化してきている。状況が緊急時と違って、だんだん生活が"普段の生活”に戻りつつあって、恐らく『求められているもの』も少し変わりつつあるんじゃないか」と話します。

今後の支援については「被災者支援だけではなく──全てにおいてだが──だんだん『地域課題』というものに支援の方向が変わりつつあるのではないかと感じている。震災から10年たつということは、そこに住んでいる人も生活して10年たつということ。高齢化問題が(避難者が住む)復興公営住宅でも起こりつつある」と指摘します。

また、別の支援団体に話を聞くと、貧困の問題が浮かび上がりました。NPO法人ザ・ピープルの吉田恵美子さんは「東京電力からの賠償金で一度、生活のパターンが膨らんでしまった人が、賠償金が切れたことやさまざまな条件で一気に生活困窮に陥るパターンも出てきている。周囲の関心がどんどん薄れていく中、そういう人たちが一度困窮に陥ると、もう一度立て直していくというのが難しい状況になるのではないかと懸念している」と話します。そして「困窮者の中には『10年たったから』という人もいるし『10年たってもなお』という人もいる」と指摘します。

東日本大震災から10年がたち、被災地には新たな課題が出てきていて、支援の形も変化を求められています。(後半では、データを分析しながらこれからの被災者支援に求められるものをまとめました。どうぞご覧ください。)