元日産自動車会長カルロス・ゴーン被告が起訴された事件を機に、国際的に厳しい目が注がれている日本の刑事司法。否認したり黙秘したりすると長期にわたり不当勾留し、自白を迫る「人質司法」との批判が出ている、一方で保釈後に再犯したり、ゴーン被告のように逃亡したりする事案も起きている。勾留判断はどうあるべきか。裁判官、検察官、弁護士の法曹三者にインタビューした。(共同通信=武田惇志、広山哲男、鈴木優生)

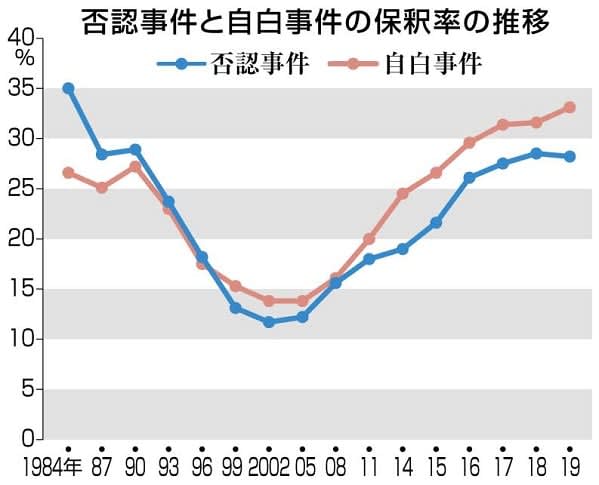

最高裁事務総局の内部資料によると、2019年の一審公判終了までに被告が起訴内容を認めた自白事件の保釈率(保釈された割合)は33・1%、否認事件はより低い28・2%だった。保釈のタイミングは自白事件だと初公判前が25・8%、初公判後は6・8%。否認事件の場合は初公判前が12・7%、初公判後は15・2%で、否認の方が保釈まで時間を要したことが分かる。データは1984年から3年ごと、14年からは毎年分あり、99年以降、否認事件の保釈率は自白事件に比べると一貫して低く、0・5~5・5ポイントの差があった。

こうした現状も「人質司法」の根拠になっているが、法務省はウェブサイトで「日本の刑事司法制度は身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず、『人質司法』との批判は当たりません」と反論。「勾留は捜査機関から独立した裁判官による審査が求められており、具体的な犯罪の嫌疑を前提に、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って認められます」と強調している。

▽否認イコール身体拘束ではない

まずは裁判官の見解を紹介する。大阪地裁で取材に応じたのは勾留請求や保釈請求を審査する令状部の村越一浩裁判官だ。

―「人質司法」という批判をどう受け止めているか。

批判があることは重々承知しています。刑事訴訟法にあるように、証拠隠滅や逃亡のおそれがどの程度あるのか具体的に検討し、法律の要件に従って判断していかないといけません。

―最高裁の内部資料によると、否認事件では保釈率が低い実態がある。

否認事件にもいろいろあります。保釈後に関係者に働き掛ける危険性が高い事件も含まれています。そういうケースは、証拠隠滅のおそれがあるかどうかを判断する際、ネガティブな方向に働くことがあるかもしれません。そうした事情は、統計の数字だけでは計りにくいのではないでしょうか。

否認事件だから保釈が難しい、という判断はするべきではないし、しないように心掛けています。全体の保釈率自体は2009年の裁判員裁判の導入開始前後から上昇しています。刑事裁判を迅速に進めるための「公判前整理手続き」の影響があります。弁護側の主張から、証拠隠滅の可能性が低いことなどが分かり、保釈の判断がしやすくなっているのです。

-勾留された理由を裁判官に尋ねる「勾留理由開示手続き」がある。傍聴すると、理由が「証拠隠滅のおそれ」などのひと言で終わり、具体的な中身が一切明らかにされないので驚いた。

捜査の秘密への配慮が必要で、具体的な証拠に触れるのを避けようとするのが実情です。

-制度の趣旨と違うのではないか。

われわれ審査する側にとって、かなり意味がある手続きだと思います。憲法上、規定されており、勾留された人の陳述を聞く場があるのは、適正に審査するための担保になっています。

-若くて経験の乏しい裁判官が、身体拘束の可否を判断しないといけないケースもあり、その際は予防的に拘束を認めがちになるおそれがあるのではないか。

法律の要件から離れてはいけないと思います。証拠隠滅したり逃亡したりする可能性があるかどうかが、逮捕後の最初の勾留からずっと判断基準になっています。そこから離れてはいけない。「保釈後に逃亡した事案があったから、怖くて認められない」との考えがあってはならない。要件に従ったと自信を持って言えるような判断が大事です。確かに経験が乏しい不安もあるでしょう。先輩裁判官がバックアップして、事件についてしっかりと審査ができるような体制を取ることが大事だと思っています。

× × ×

むらこし・かずひろ 1965年生まれ。大阪府出身。91年任官で2013年から大阪地裁部総括判事。

▽保釈判断、おびえる被害者も

裁判所と同様に「人質司法」との批判の矛先となっている検察庁。正しい身体拘束や裁判所の判断の在り方について、東京地検刑事部の平野大輔副部長(取材時は大阪地検刑事部副部長)と、神戸地検尼崎支部の山崎英司支部長(取材時は大阪地検公判部副部長)に話を聞いた。

―裁判所の勾留に関する判断で課題はあるか。

平野氏:夜間に女性が自宅近くの路上で襲われる性犯罪、共犯者のいる組織犯罪、証拠隠滅が容易にできると認められた事案についても、裁判所が勾留請求を却下した事例があります。必要に応じ準抗告などの対応を取っています。

山崎氏:保釈中の外国人が親族の葬儀のためとして出国し、戻ってこなかった例もあります。裁判への不出頭や所在不明、事件関係者との接触禁止条件の違反などにより、保釈許可決定が取り消される事例も多くあります。保釈中の再犯事例は後を絶ちません。女子中高生らに対する性犯罪などで起訴後に保釈された被告が、他県で女子中高生との性行為を動画撮影することを繰り返し、逮捕された例もあります。

平野氏:出頭が確保できず真相解明に向けた取り調べが困難になったり、容疑者が関係者に接触して証拠隠滅したり、虚偽の証拠を作ったりして、捜査への影響が生じることがあります。定住先や定職があることや、捜査機関が一応の証拠収集したことのみに着目し、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと機械的に判断されるべきでないことは当然です。事案ごとに性質や実態、証拠関係などを具体的に検討するよう裁判所に求めています。

性犯罪など加害者と被害者が同じ生活圏内で接触しやすい事案では、釈放や保釈は被害者に強い恐怖や不安を与えます。被害者が捜査協力をちゅうちょしたり、拒否したりしたこともあります。転居を余儀なくされれば、捜査や公判の支障となります。本来防ぐことのできた二次被害に追い込むこともあります。

―裁判所が釈放の判断について、具体的に理由を示していないとの指摘があるが。

平野氏:勾留は時間的に切迫した状況で判断されるため、個別の検討や決定過程の明示に一定の限界があると理解しています。ただ裁判所の決定理由は抽象的で、紋切り型が多いです。例えば「証拠隠滅のおそれが認められるが、証拠収集状況や関係者の供述状況に照らすと、その現実的可能性が高いとまでは認められない」「被疑者には前科がないこと、家人が監督を誓約していること、被疑者も出頭を約束していることに照らすと逃亡のおそれが乏しい」というものです。これでは裁判所の考えを具体的に示す内容になっていません。どの点に着目して判断したかを具体的に理解したいと考えています。それが将来にわたり、勾留の要否を考える上での指針を示すことにつながるのではないでしょうか。

―長期勾留の恐れや捜査機関の高圧的、誘導的な姿勢から、容疑者が捜査側の見立てに迎合した供述をしたり、虚偽の自白をしたりするといった批判にはどう答えるか。

平野氏:捜査機関が真実ではない供述を引き出すことは決してあってはなりません。捜査機関は、真相を解明し適切な刑罰権の行使を実現することを負託され、捜査しています。取り調べもその重要な一部です。大阪地検では研究や研修を重ね、迎合や虚偽の供述を引き出す取り調べを徹底的に防止する対応を取っています。客観証拠によって供述の信用性をしっかり吟味するなど、誤った事実認定に陥ることのないよう引き続き取り組みます。

× × ×

ひらの・だいすけ 1973年生まれ。東京都出身。99年任官で大阪地検刑事部副部長(取材時)の後、昨年10月から東京地検刑事部副部長。

やまさき・えいじ 66年生まれ。兵庫県出身。97年任官で大阪地検公判部副部長(取材時)の後、今年1月から神戸地検尼崎支部長

▽ゼロリスク求めすぎでは

「官」の立場の裁判官や検察官に対し、「民」の弁護士は身体拘束の現状をどう見ているのか。大阪弁護士会の水谷恭史弁護士に聞いた。

―身体拘束を巡る課題は。

憲法や刑事訴訟法は無罪推定や身体不拘束の原則を定めているが、実際の運用では原則と例外が逆転している。

―なぜ逆転しているのか。

刑訴法は「証拠隠滅や逃亡をすると疑うに足りる相当な理由があるとき」に、勾留が許されると定めています。「相当な理由」とは単なる抽象的な可能性では駄目で、具体的にどんな理由、方法で証拠隠滅などをする可能性があるのかを考慮すべきだと最高裁判例は判示しています。しかし、裁判官も検察官も共通して「証拠隠滅のおそれ程度で勾留できる」と考えているようです。「おそれ」とは抽象的な可能性のこと。そのために原則と例外が逆転してしまっているわけです。

担当したある事件で保釈請求した際、裁判官がぽろっともらした言葉が「怖い」というひと言でした。逃亡など万が一のことが起きれば確かに怖い。「おそれ」程度で勾留を続ければ、そのリスクはゼロになる。そのようにして、抽象的な可能性に基づき、安易に勾留を容認してしまっているのではないでしょうか。

―保釈率が上がれば、性犯罪などの再犯が増える可能性が懸念されています。

それは有罪判決が確定するまで無罪とみなすべき「無罪推定の原則」を完全に無視する発想ではないでしょうか。米国では再犯可能性の有無が保釈するかどうかの判断基準に入っているのですが、日本の法律にはありません。考慮するならば法改正が必要です。

再犯可能性を意識し始めると、情報収集能力に長(た)けた捜査機関である検察官の言い分をはね返すことは至難の業でしょう。裁判所はあくまでも審査機関であり、検察側・弁護側双方の主張を踏まえた合理的な判断に徹するべきです。あえて極論するなら、保釈制度はゼロリスクを求めるものでなく、一定のリスクを織り込んだものです。だからこそ、保釈保証金を預けさせ、逃げたら没収する仕組みがあります。

過度にゼロリスクを求める世論が、捜査機関や裁判所を後押ししていると感じます。とことんまで追求すれば、容疑者や被告を外界から遮断し、密室に閉じ込めるしかなくなってしまいます。

―長期間の身体拘束で自白が強要される懸念がある。

身体拘束に加え、否認事件で安易に用いられる家族らとの「接見禁止」により、容疑者は孤立状態に追い込まれます。どれだけ説明しても信用してくれない絶望感から、認めるしかないと諦めて虚偽自白をしてしまう。これまで多くの心理学者が指摘し、社会の耳目を集めたあらゆる冤罪事件で共通しています。

-冤罪を生まないために、身体拘束はどうあるべきか。

身体不拘束という原則を実質化すること。既に述べたように、不拘束は憲法、刑訴法の原則です。法改正ではなくて、法にのっとって運用することで改善されるべきです。刑訴法は「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、職権で勾留を取り消し、または保釈を許さなければならない」と規定していますが、完全に死文化しています。

冤罪防止には、現在は一部の事件で認められている取り調べの録音・録画対象事件を全事件に拡大する必要もあります。録音・録画が取り調べの適正化に効果があったのは実証済みで、検察側も「違法な取り調べをしていません」と証拠として積極的に活用しています。

取り調べの際の弁護人立ち会いも必要です。今まさに自白を強要されている場面で黙秘権を行使したり、言い分を確保したりすることが求められます。弁護人が代弁者として、取調室で容疑者側の言い分を直接、捜査官に伝える。これまで繰り返されてきた虚偽自白による冤罪を防ぐために、最も効果的なツールになると思います。

× × ×

みずたに・きょうじ 1972年生まれ。岐阜県出身。2008年に大阪弁護士会登録。09年から刑事弁護委員会委員。