30万組以上の住宅選びの相談に応えてきたスーモカウンターのアドバイザーが、住まいの悩みに答えるシリーズ。

コロナ禍によるライフスタイルの変化で、新築分譲マンションに求められる条件が変化しています。今回は、不動産・住宅情報サイト『SUUMO』が実施した、「2020年 新築分譲マンション検討者意識調査」をもとに、人気が高まりそうなマンションの立地や設備を解説します。

「在宅勤務のしやすさ」がカギ

新築分譲マンションを検討する人が「間取り」や「設備」に求める条件は、コロナ禍で大きく変化した部分です。

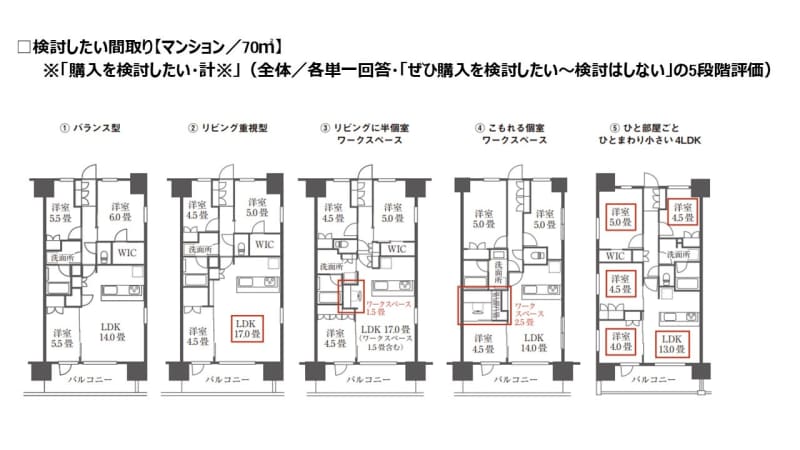

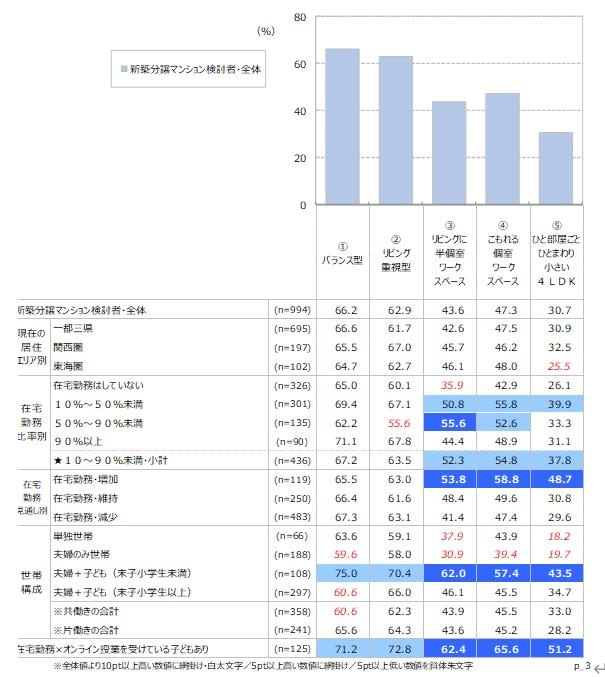

まず「間取り」ですが、キーワードとなるのは「在宅勤務」。検討者の6割以上が在宅勤務を行っているものの、仕事をする場所は自宅のリビングや寝室などが多く、特に子どものいる世帯では「集中できない」「会議がしづらい」などの不満を持つ人が増えているようです。

加えて、小学生以上の子どもがいる家庭では、学校や塾のオンライン授業も増加傾向にあります。親が在宅勤務をしている家庭の7割以上が、「子どものオンライン授業あり」という状況です。

以前はリビングの広い間取りが人気でしたが、今回の調査では、ワークスペースのあるタイプも検討したいという人が増加しました。共用部にも個室のワークスペースが欲しいという声が多く、仕事や会議に集中できるスペースは今後ますます必要になってくると予想されます。

通信環境、在宅ボックスはマスト?

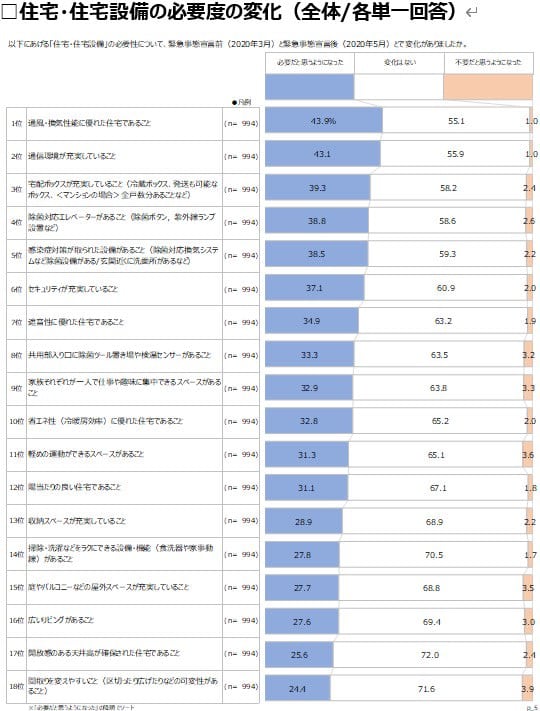

「設備」に求められる条件も変化しました。緊急事態宣言後に「必要だと思うようになった」割合を見ると、「換気」「通信環境」「宅配ボックス」「除菌対応エレベーター」など、コロナ禍による非接触志向とテレワーク環境を意識した項目が上位を占めています。

コロナ収束後も高いニーズがあり続けそうなものは「通信環境」と「宅配ボックス」です。通信環境は、前述のワークスペースと同様の理由で、仕事でも授業でも必要性が高まっています。

宅配ボックスは、もともと通販・宅配のニーズが上昇トレンドにあったのがコロナ禍で加速し、今後ますます求められる設備になるでしょう。宅配ボックス付きはもはや当然で、今後は世帯数分の確保や、冷蔵品対応などが増える可能性も。あるいは、大きめのメールボックスを全戸分設ける物件も増えてきそうです。

遮音性にも注目

また、7位の「遮音性」も注目したい項目。今のマンションは、十分な遮音性を備えた構造となっていますが、自宅にいる時間が長くなったことで気になる人も増えてきたと考えられます。

間取り・設備とも、自宅で個々が仕事や勉強をしやすく、快適に過ごせる環境がより強く求められていることがうかがえますね。

住みたい街の条件も大きく変化

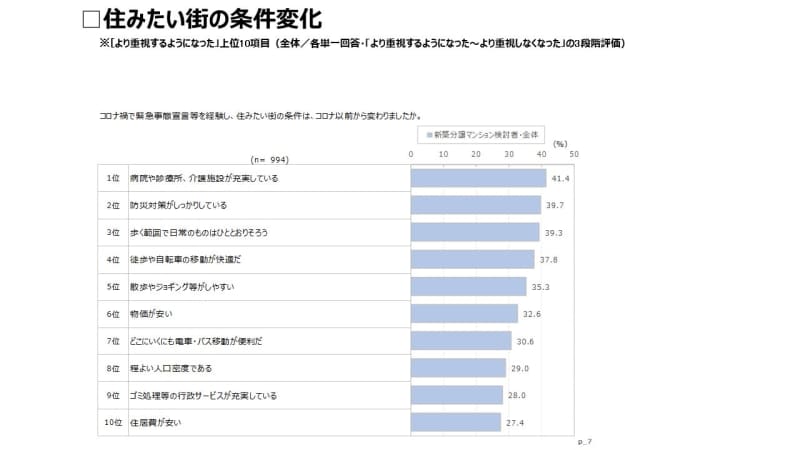

住みたい街もコロナの影響を受けて変化がありました。ポイントとなるのは、ここでも「在宅勤務」であり、在宅勤務が定着することによって、「最寄り駅からの距離(時間)」や「都心アクセス」の優先順位は若干下がっているようです。ただし、これは価格上昇という背景もありそうです。

住みたい街の条件として、以前よりも重視するようになった項目では、「病院や診療所、介護施設が充実している」が4割以上。家の近くにクリニックが充実していることなどは、特に子育て世帯であれば気になるポイントです。今後もニーズとして高い状態をキープしていくでしょう。

もうひとつポイントは、2位の「防災対策」です。コロナ前から豪雨災害が頻発していた状況を受け、自治体と物件、両方の取り組みに意識が高まっています。

「徒歩圏内の環境」が重視ポイントに

また、3位・4位・5位に「歩く」という共通のキーワードが出てくるのも注目したいポイント。今までは通勤ありきの生活だったのが、在宅勤務が浸透して自宅周辺で過ごす時間が長くなりました。そのため、自宅から徒歩圏内の生活利便性が充実していること、気持ちよく散歩やジョギングができる場所があることなどに目を向ける人が増えているようです。

8位の「程よい人口密度」もコロナ禍の影響を感じられます。「密」を避ける意識でしょう。ただ、「都心=密」というわけではありません。都心部でも湾岸部のような再開発エリアでは、道幅が広い、ゴミゴミしていない、ほどよい賑わいもあって便利と、この条件に該当します。本来的には、コロナ禍にかからず、住みやすさを大きく左右するポイントだと思います。

ちなみに、在宅勤務で通勤アクセスの優先順位が下がったとはいえ、「駅から徒歩10分以内」を求める傾向は変わらないでしょう。「駅近」の価値は、単に「通勤時間が短くて済む」ということだけではありません。駅周辺は、買い物施設などが集積しており、全体としての生活利便性が評価されているからです。

同じ理由で、「都心アクセス」も「1時間圏内」を求めるニーズが今後も根強いでしょう。働・商・学・遊など多機能が揃う街、そこにアクセスしやすい街の価値がますます高まっていくのではないかと予想されます。

今後も供給数、価格は概ね変わらないと予想

2021年の新築分譲マンションの供給数は、概ねコロナ以前と同水準、もしくは、一部エリアではやや供給増と多くのディベロッパーが予測しています。2020年の供給数を上回るのはもちろんですが、2019年の水準に比べても、2021年~2022年は供給数が若干増えるという見通しのようです。

ただし、新築マンションの供給数は、この15年ほど右肩下がりの状況が続いていますので、この傾向自体は大きく変わりません。価格水準も概ね変わらないか、緩やかに上昇すると予測するディベロッパーが大半です。

価格上昇の背景としては、用地の仕入れの難しさによる供給減が挙げられます。需給バランスを考えると、需要>供給という状態が続いており、結果的に価格が高止まりしている面があります。その状況は当面変わらず、価格は横ばいか、じわじわ上がる…という状態が、2021年〜2022年にかけては続くでしょう。

名古屋、大阪市内中心部ではさらに価格上昇?

特に名古屋市・大阪市内などの中心部に関しては、価格上昇を予測するディベロッパーが多いようです。首都圏の都心部に比べると、もともと値ごろ感のある価格帯だったこともあり、今後、ランドマーク的な物件が価格をけん引し、相場の上昇を促す動きが出てきそうです。上昇率だけで考えると、首都圏以上に上がりやすいかもしれません。

首都圏でも希少性の高い新築分譲マンションはすぐに完売するような状況ですし、ディベロッパーもニーズの高い立地に供給を絞り込んで付加価値を高めています。一部で言われたような、「五輪後は価格が下がる」「コロナ影響で価格が下がる」ということは考えにくいでしょう。

スーモカウンターなら、ご希望の予算やご要望に応じてご相談可能です。ご自身と同じような条件でマンションを購入されている人がどんな選択をしたのか、というアドバイスもできるので、お気軽にご相談ください。

スーモカウンターは全国170店舗以上(2021年2月末時点)。アクセスのよい立地にあるので、よく利用する駅や自宅の最寄りの店舗をご利用ください。