2020年11月〜2021年2月にかけて開催されている「高梁川志塾」。

SDGsビジョン編、教養編、スキル編の3つに分類された全41コマの講座を、23名の受講生と都度参加の聴講生が受講しています。

2020年12月5日(土)はSDGsビジョン編として、倉敷木材株式会社 代表取締役会長の大久保憲作(おおくぼ けんさく)さんが登壇。

- SDGsの旗を掲げたから生き残れるという「特効薬」ではない

経営者として常に考えてきた、持続可能な地域企業としてどうやって生き残るか、その根底にある考えを紹介してくれました。

講義の内容をレポートします。

高梁川志塾の概要

「高梁川志塾」は倉敷市委託事業として、一般社団法人高梁川流域学校が運営する、高梁川流域における歴史・文化・産業・フィールドワークなどを通し、地域づくりや、「持続可能」な地域を担う人材育成、行動につなげることを目指す塾です。

受講コースは、以下の2種類。

- 実習やプレゼンテーションを行う「SDGs探究コース」

2020年11月3日(火)に開校式が開催され、2021年2月14日(日)の修了式まで、41コマの講義を開催します。

テーマは、以下の3種類です。

▼SDGsビジョン編

⾼梁川流域の2030年のビジョンと課題解決のための現状の取り組みを、実践者や専⾨家のレクチャーで深く理解し、アクションヘの気づきを得ることができる講座。

▼教養編

⾼梁川流域における歴史、⽂化、産業などを学び、活動の前提となる知識を得るための講座。

▼スキル編

プレゼンテーション、非営利団体の会計、データ分析(RESAS活用)、ITツールの利活用、ブログやSNSの活用など、探求学習のためのスキル・ノウハウを習得する講座。

より詳しい内容は、「⾼梁川志塾」の特設ページを⾒てください。

SDGsと企業の社会的責任~クラモクが参画するグローバル教育プログラム~

講師の大久保憲作さんは、高梁川志塾を運営する「一般社団法人高梁川流域学校」の前代表理事でもあり、数多くの市民活動に携わっています。

「企業人との比率は五分五分かな」と語っていましたが、企業活動を通じて社会と接してきました。

- 材木屋である家業「倉敷木材株式会社」

今回の講義は、大きくわけると上記2社の経営を通じて、企業(企業人)と地域社会はどう向き合うべきかを、自身の経験を踏まえて紹介してくれました。

以下のような内容です。

- 株式会社 倉敷木材の紹介

- 株式会社エフエムくらしきの紹介

- 高梁川・高梁川流域と高梁川流域学校

実際に参加して、筆者が気になったトピックを3つ紹介します。

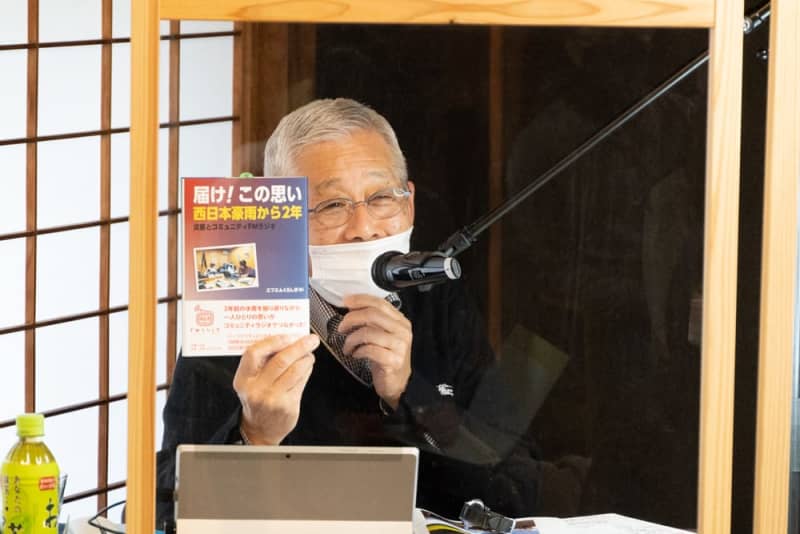

株式会社エフエムくらしきとコミュニティメディアの役割

倉敷のコミュニティFM局「FMくらしき」は、1996年に設立されました。

設立当時、筆者は高校生でラジオをよく聴いており、地元のFM局ができうれしく思ったことをよく覚えています。

しかし、1996年当時とインターネットが普及した現代は、ラジオ局の置かれる現状は異なるのです。

筆者自身もラジオを聴く機会は激減しましたし、ラジオ番組をネタに会話するようなこともありません。

では、ラジオはもういらないものなのでしょうか?

コミュニティFM局の担う役割は、2つあると大久保さんは語りました。

- 平常時は「住民の豊かな暮らしのお手伝い」

平常時の役割が、インターネットの普及などで低下したとしても、災害など非常時の役割は変わっていないのです。

平常時は放送を通して、街の賑わいを創り、災害時には緊急告知や災害放送という公共的分野の役割を果たす。

この二つがコミュニティ放送局の社会的責任だ。

事実、東日本大震災・平成30年7月豪雨の際はラジオ放送が重要な役割を担いました。

また、緊急告知に特化した製品も開発しています。

バッテリーを内蔵し、緊急時には自動で電源が入り、大音量で放送を受信するラジオ「緊急告知FMラジオ(こくっち)」です。

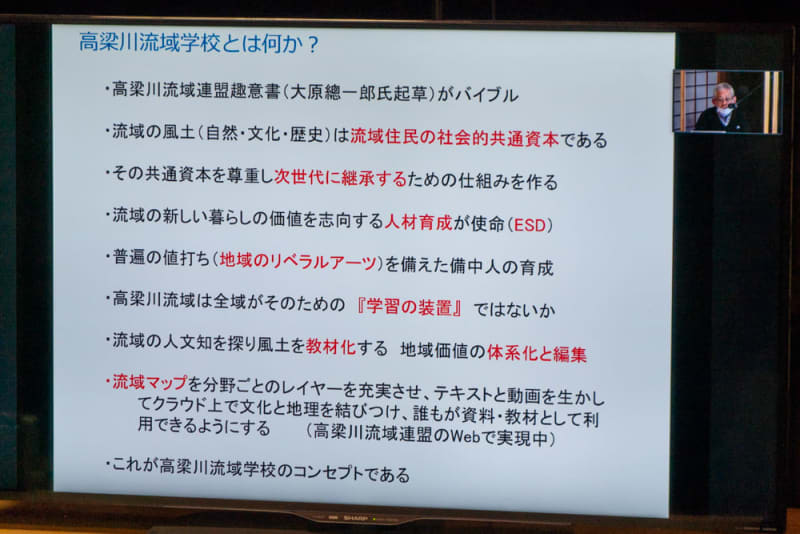

高梁川・高梁川流域と高梁川流域学校

2003年から10年続いた「GREEN DAY」の活動などを経て、一般社団法人 高梁川流域学校を設立しました。

大原總一郎(おおはら そういちろう)氏が起草した「高梁川流域連盟趣意書」をバイブルとし、流域の風土(自然・文化・歴史)を尊重し、次世代に継承するための仕組みを作ることを目的としています。

従来このような活動は、市民運動として行われ、企業活動はその対極にあることが多かったそうです。

物を作るために資源を使い、投資をして利益を得るという、本来の経済活動を優先していました。

しかし、現在は企業が地域課題に本気で向き合うべき時代が来ていると、大久保さんは考えます。

地域なくして企業の存続はない

と強い口調で語っていたのが印象的でした。

企業活動をベースとしながら、コミュニティメディアを通じて「地域の住民」と向き合っていたからこそ、得られた視点かもしれません。

流域という中規模なエリアを見渡し、地域分散の多様性から地域課題解決を目標とする企業行動が求められていると、大久保さんは語りました。

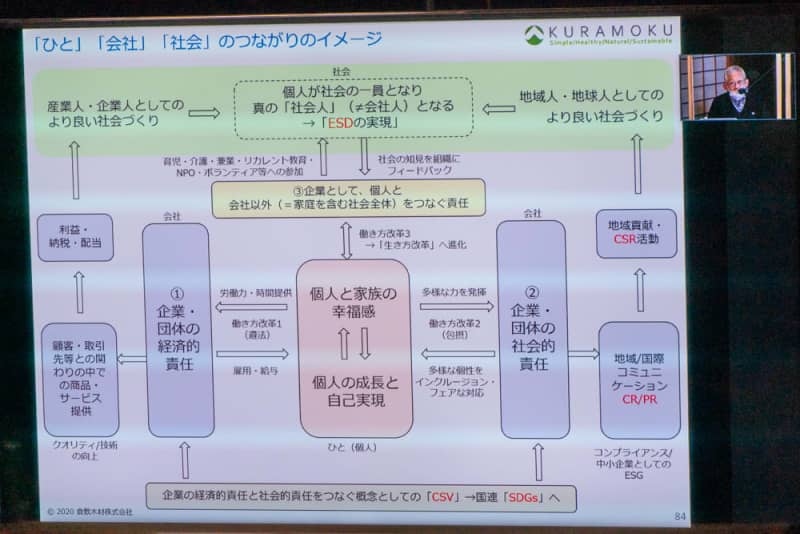

評価される企業の目指すべき姿

20世紀までの社会は「会社が中心」の社会でした。

その結果、家事・育児・地域活動は後回しにされ、一部の人だけが参加するものになります。

しかし人口減少社会になり、ひと・会社・社会の関係は変化しました。

真の「社会人」となるためには、「会社人」だけでは不十分なのです。

- 企業の経済的責任にともなうサービスや利益提供

これらに加えて、企業には個人と会社以外(=家族を含む社会全体)をつなぐ責任も求められています。

こうすることで、

個人が社会の一員となり、真の「社会人」となる

と考え、クラモク(倉敷木材株式会社)において「行動規範」として制定したそうです。

おわりに

倉敷に住んでいれば名前くらいは聞いたことがある、クラモクとFMくらしき。

材木屋とコミュニティメディアは、一見関係ないようにみえます。

しかし、大久保さんの話を聞くと、「社会との関わり」という部分で密接な関係があったのだと理解できました。

ときに対立軸で捉えられることも多いひと・会社・社会を、つながりを持って考えることが重要という視点は、1つの活動だけで得られるものではないと思うからです。

大久保さんの講義を聞いて、本メディア「倉敷とことこ」の役割はなんだろうと改めて考えました。

僕らが目指す「メディア事業」は、平時は観光情報など企業を含む地域で活動する人・団体と関係構築し自分たちの視点で紹介し、災害など非常時はインターネットを通じた情報発信の担い手となることです。

「FMくらしき」に近い存在かもしれません。

悩みも多いメディア運営について、目標の1つが見えた講義でした。