新潟県農林水産部鳥獣被害対策支援センターの神戸淳所長

新潟県農林水産部鳥獣被害対策支援センターは23日に記者会見を開き、クマが冬眠から目覚め活動を開始し始める時期であることから、県内のクマの出没状況や近年の傾向などについてを報告した。今後はゴールデンウィークへ向け、県民へ山へ入る際などの警戒の呼びかけを強めていくという。

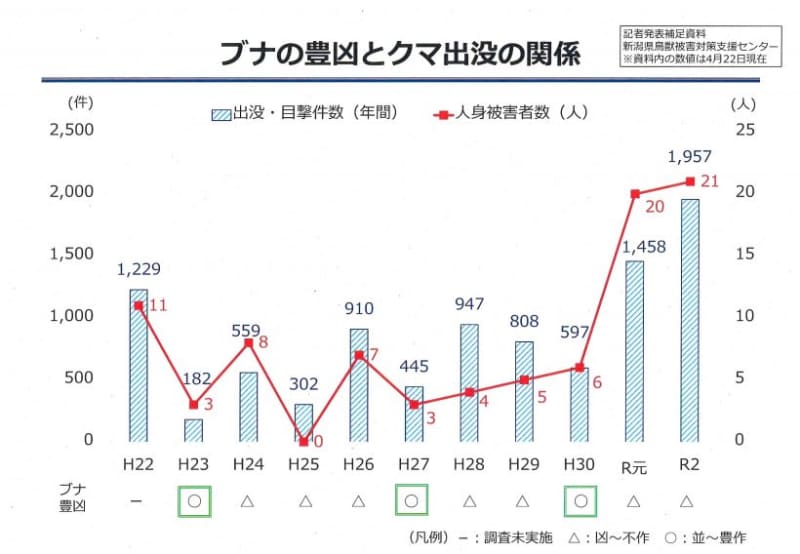

県内では令和1年度からクマの出没・目撃件数と人身被害者数が急増しており、令和2年度には年間出没・目撃件数は1,957件、人身被害者数は21人(内1人が死亡)と平成6年の記録開始以来最多となった。出没数の増加には、秋にクマの食料となるブナの不作や、人里という食料が豊かな環境に定着した「新世代クマ」の増加が影響していると新潟県農林水産部鳥獣被害対策支援センターの神戸淳所長は解説する。

ブナの豊凶とクマ出没の関係

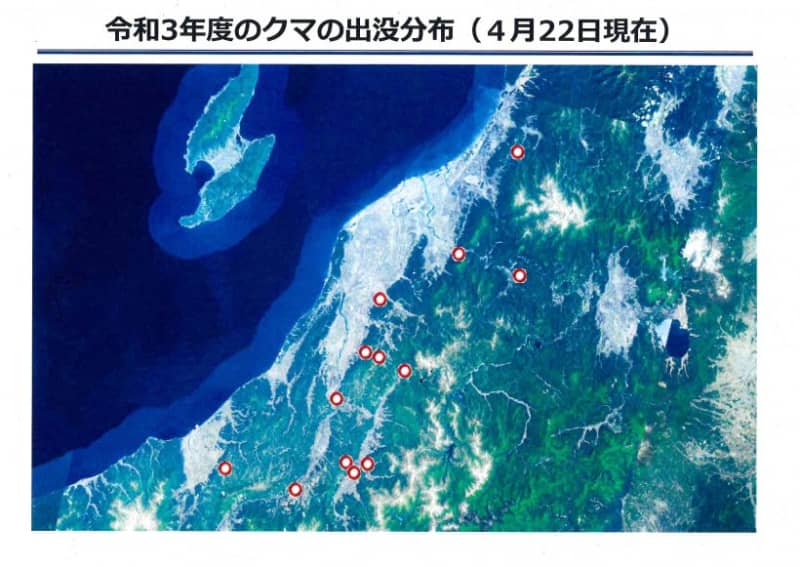

令和3年度のクマ出没分布(4月22日現在)

クマの目撃や遭遇が最大となるのは、クマが冬眠に備え食欲を増す秋頃であるものの、4月から5月にかけても、冬眠から覚めたクマが食料を求めて活発に行動し始めることに加え、春の山菜採りや行楽シーズンなど人が山へ入る機会が重なり、クマとの遭遇が急増し始める時期である。県では昨年度のクマ被害が甚大であったことも踏まえ、今年度は新たな試みも交えて県民への注意喚起を実施していくという。

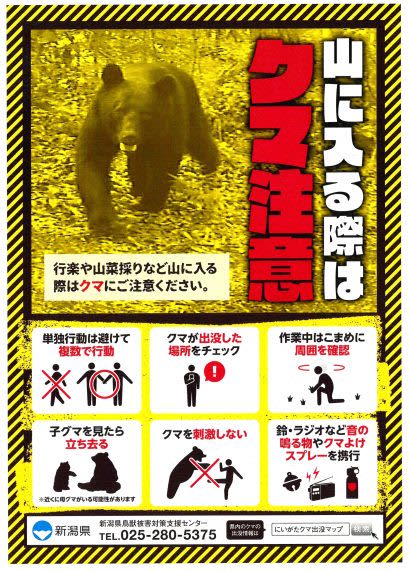

具体的には、県と包括連携協定を結んでいるコンビニエンスストア・ファミリーマートの県内全店舗(182店舗)や、県内各市町村へ注意喚起ポスターを配布して、入山者などへの呼びかけを注意していく。また、3月26日から5月31日まで、「にいがたクマ出没マップ」なども活用する。

神戸所長は「近年は特に、農作業に集中していつの間にかクマが接近していたという事案が多いため、山中で作業をする際はクマ避けのグッズのほかにも周囲をよく確認する行動を心がけていただきたい」と話す。また、ツキノワグマは特定の場所に定住する生態ではないが、食料が豊かな場所には長期間留まる傾向にあるため、過去に出没した場所は避けるようにしてほしいと呼びかけている。

会見の様子

注意喚起のポスター