絵画、陶彫、マンガ、絵本、イラストなどのジャンルを縦横無尽に横断しながら独創的な世界を展開したタイガー立石(1941-98)。生誕80年を迎える今年、約250点の作品・資料によってその多彩な活動を振り返る展覧会「大・タイガー立石展 POP-ARTの魔術師」が7月4日まで千葉市美術館で行われている。

タイガー立石の本名は立石紘一。1941年、炭鉱業がさかんだった九州・筑豊の伊田町(現・福岡県田川市)生まれ。巨大煙突や石炭を運ぶ蒸気機関車といった炭鉱町特有の町の景色を眺めながら、図書館では美術全集を読破し、ナンセンスギャグマンガや手塚治虫のSFマンガを愛読する日々を送った。すでに中学時代には画家、図案家(デザイナー)、マンガ家になることを決意していた立石は大学進学のために上京。61年に武蔵野美術短期大学に入学し、63年には、当日の日本の美術を象徴する伝統的な展覧会「読売アンデパンダン」展に《共同社会》(1963/1993)を出品し、アーティストとしてデビュー。

ブリキのおもちゃ、自然の流木などが5メートルを超える支持体に貼り付けられた本作は、今回の会場でも他作品とは異なるテイストで異彩を放っている。なお、本展の会場入口で展示される《ネオン絵画 富士山》(1964/2009)も、「読売アンデパンダン」展出品を目指して制作されたもの。本作を実現するため、立石はわざわざネオン会社に就職したという経緯をもつ。

その後64年、立石は画家の中村宏と「観光芸術研究所」を結成し、オブジェやインスタレーションなどが全盛だった美術界の中でも、変わらず絵画の可能性を探求。時代や社会を象徴する人物やイメージなどを多彩に引用して描かれた当時の作品は、和製ポップ・アートのさきがけとして注目を集めたが、2年ほどで「観光芸術研究所」は自然解散へ。この頃より立石の人生はマンガ家への道へと大きく舵を切り、ついに「タイガー立石」が誕生。この印象的なペンネームで雑誌や新聞にナンセンス漫画の連載を持つまでになった。

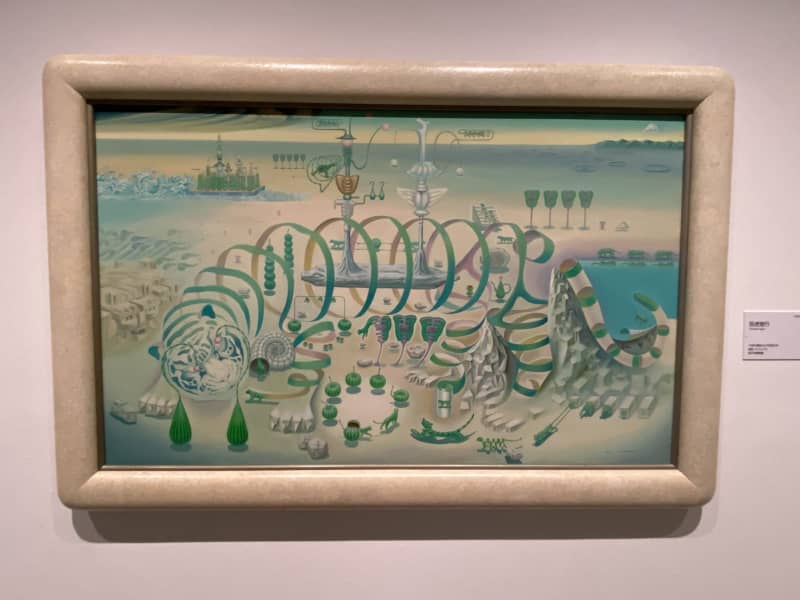

ところがマンガの制作が多忙を極めた69年3月、立石はこれまでのキャリアを白紙化し、突如ミラノに移住。同地ではふたたび絵画に向き合い、マンガのコマ割りをそのまま絵画に生かした「コマ割り絵画」を生み出していく。ほどなくしてこの絵画はシュルレアリスムの画家を取り扱う世界的画商、アレクサンドル・イオラスの目に留まり、ジュネーブ、ニューヨーク、パリなどで個展を開催。立石の作品は今なお欧米に多く留まっているという。

13年にもわたったミラノ時代、立石はマンガからヒントを得たコマ割り絵画を精力的に制作する一方で、建築家、デザイナーでデザイナー集団「メンフィス」の中心人物であったエットレ・ソットサスら現地のデザイナーや建築家とコラボレーションし、数多くのイラストやデザイン、宣伝広告などを手がけた。この時代は、どこかSF作品を思わせる未来的なイメージが特徴的。作品の構想を綴ったアイデアノートも見逃せない。

その後、イタリアにてイラストレーターとして多忙になっていくことに危機感を覚えた立石は日本でのマンガ作品集『虎の巻』の制作に取り掛かるため、82年に正式帰国。85年からは千葉にアトリエも構え、90年には「タイガーのイメージの群れが河の流れとなり、やがて広い情報の海に船出する」という意味を込めた「立石大河亞」の名でふたたび絵画に集中。本展最大規模の作品のひとつで、明治、大正、昭和の時代を描いた《明治青雲高雲》《大正伍萬浪漫》《昭和素敵大敵》(いずれも1990)は、新名義での第一作。コンセプトは「未来から見た過去」であり、日本の著名人や出来事、著名な作品モチーフなどが隣り合わせに密集する、強い意気込みが感じられる大作だ。そうした絵画作品のいっぽうで、絵本の挿絵なども精力的に手がけていった。

多岐にわたる活動は平面にとどまらない。91年から「立石大河亞」の名義で陶彫もスタート。会場では、セザンヌ、ゴッホ、岡本太郎などをモチーフに、360度どこから見ても人物を象徴する異なるモチーフが見えるユニークな作品が並んでいる。

56年の人生で多くの作品を生み出した立石。本展について、千葉市美術館学芸員の藁科英也は「若い世代にはおそらく絵本作家としてのイメージが強いのではないでしょうか。本展では、立石さんのじつに多面的なイメージを楽しめると思います」と話す。九州から東京、ミラノ、東京、そして千葉へ、活動拠点を変えながら自身の立ち位置の見直しを行った立石の表現の面は多彩で、もし立石が現在も生きていたならば「タイガー立石」「立石大河亞」以外の名前もいくつか生まれていたはず。そう確信できる充実の展覧会だった。

多彩な面に通底するものはあるか、あるとしたらそれは何か、作品を読み解きながらあなたの思うアーティスト像を見つけてほしい。