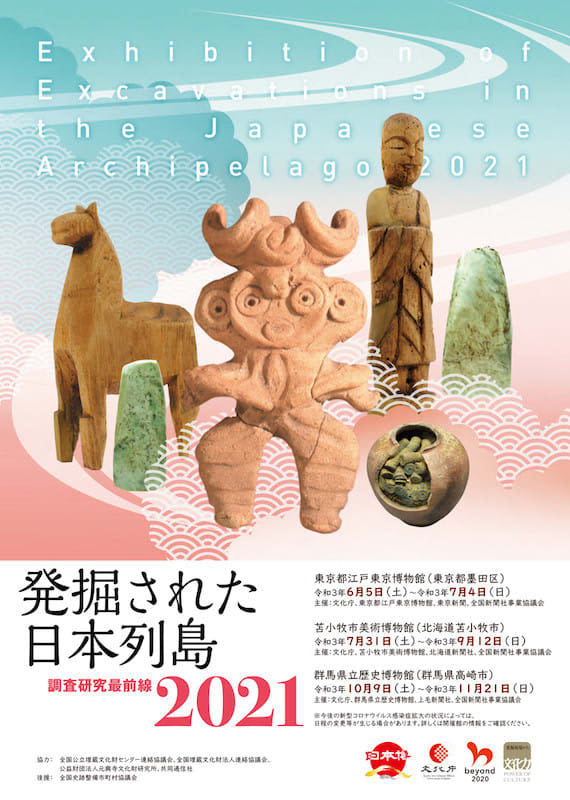

今年で27回目の開催となる『発掘された日本列島2021』。近年発掘調査が行われた中で、特に注目された出土品を中心に紹介する本展。東京都江戸東京博物館での開催を皮切りに、苫小牧市美術博物館、群馬県立歴史博物館に巡回する。 国内では毎年約9,000件の発掘調査が実施されているが、その成果を知る機会は極めて限られている。埋蔵文化財に親しみ、その保護の重要性に関する理解を深めることを目的としてスタートのがこの『発掘された日本列島2021』だ。 2021年度は、全国の発掘調査の成果を速報する「新発見考古速報」と地域研究の成果を展示する新企画「我がまちが誇る遺跡」に、特集展示「記念物100年」を加えた三部構成となる。

「発掘された日本列島2021」展とは

※詳細はこちら 【主催】文化庁、東京都江戸東京博物館、苫小牧市美術博物館、群馬県立歴史博物館、全国新聞社事業協議会、東京新聞、北海道新聞社、上毛新聞社 【協力】全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会、全国埋蔵文化財法人連絡協議会、公益財団法人元興寺文化財研究所、共同通信社 【後援】全国史跡整備市町村協議会 【会場及び会期】 東京都江戸東京博物館:令和3年6月5日(土)~令和3年7月4日(日) 苫小牧市美術博物館:令和3年7月31日(土)~令和3年9月12日(日) 群馬県立歴史博物館:令和3年10月9日(土)~令和3年11月21日(日) ※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、各館での開催日程の変更等が生じる場合がありますのでご注意ください。

展示内容

■我がまちが誇る遺跡

南北に細長く起伏に富んだ日本列島には、古くから多様な地域文化が花開き、その一部は現在も継承されている。それぞれの地域における継続的な調査研究で明らかになった成果をまとめ、個性豊かな遺跡が紡ぎ出す「地域の歴史の魅力」をわかりやすく紹介。

■新発見考古速報

近年発掘された遺跡や成果がまとまった注目の18遺跡、約300点を速報展示。

■特集 記念物100年─次の100年に向けて─

「記念物」は、我が国にとって歴史上・学術上価値の高い遺跡、観賞上価値の高い名勝地、学術上価値の高い動物・植物・地質鉱物の総称。その中でも、特に重要なものは文化財保護法により「史跡」「名勝」「天然記念物」に指定されている。全国各地に所在するこれら記念物をテーマに地方公共団体が実施している様々な取組を展示し、記念物の多様な魅力を発信する(記念物についての詳細はこちら)。

【主な展示品】

①ミミズク土偶(千葉県・下ヶ戸貝塚):縄文時代晩期

粘土粒を貼付けて表現した丸く大きな目と口が特徴的で、両耳には耳飾りもみられる。表情が鳥のミミズクに似ていることから「ミミズク土偶」と呼ばれている。頭から右腕にかけての部分と、左腕・両脚がそれぞれバラバラの状態で出土したが、全ての破片が揃い、ほぼ完全な形に復元できた。

② 人形容器(群馬県・高崎競馬場遺跡):弥生時代中期

壺形土器の一部に人面表現が加えられた容器で、口の部分には歯の表現がみられる大変珍しいもの。二重に描かれた目は信州で出土している同種の土器の特徴とも共通し、耳にはピアス用の穴、頭にはヘッドバンドか帽子のような被り物が表現されている。弥生人の信仰の一端を示す貴重な資料。

③ 獅噛文帯金具(佐賀県・牟田辺遺跡):古墳時代後期

5世紀末に築造された9号墳の石室から出土した帯金具。獅子のような獣の顔が表現されていることが特徴で、類例は朝鮮半島と国内あわせて10数例しか確認されていない。また、大半が帯飾りの一部分の金具しかみつかっていないなか本遺跡ではまとまった状態で出土しており、当時の帯飾りの全容が初めてわかった。

④ 僧形神立像(山形県・大南遺跡):室町時代~戦国時代

剃髪頭で耳は福耳状をなす僧形の神像。唇部分は赤く彩色されており、ヤナギ属が素材に用いられている。腕を胸の前で組み、岩座風の台座もみられる。領主の屋敷を区画する溝から出土したもので、当時の神仏習合の様子がわかる珍しい資料。