ボクシング、キックボクシング、プロレス、ムエタイなど多種多様に存在する格闘技。なかでも、近年日本で大きな盛り上がりを見せるのはRIZIN(RIZIN FIGHTING FEDERATION)を筆頭とする総合格闘技(MMA)だ。総合格闘技とは世界中のあらゆる格闘技の打撃、投げ技、固め技など様々な技を組み合わせて戦う総合格闘技。その試合は地上波で放送され、選手の多くはYouTubeやSNSで積極的に発言を行い、それぞれ人気を博している。アート界では、アーティストの村上隆が総合格闘技ファンであることを公言しているのは有名な話だ。

一見するとまったく畑の異なる格闘技と現代美術の世界。しかし、構造と制度をひもといていくといくつもの類似点が見えてくる。格闘技、現代美術に深い造詣を持つブロックチェーンリサーチャーの伊東謙介が「勝負論」のキーワードで解説する。

はじめに

編集部の方から「格闘技と現代美術について寄稿してほしい」という難題を与えられて以降、これまで当然のように親しんできた両分野が自分にとってなぜ魅力的であり続けるのかを改めて問い直しました。今回はその答えとして、双方の勝負論―何をもって勝ちとするかの議論―(*1)に共通する特徴を制度の面から論じてみようと思います。

勝負論の共通点を示すことは両分野の交流と発展に繋がるだろうし、自分が知る限り制度的な側面に徹した議論はこれまで行われてこなかったため、この試みにはそれなりに意義があるでしょう。

またわずかでも実用的な提案が行えればという思いから、後半では格闘技と現代美術がそれぞれ相手側の制度から何を学べそうかについても記しています。

格闘技は最も折衷的な勝負論を持つプロスポーツである

格闘技とは勝敗が明確な試合に基づく興行です。となれば勝負論は試合に勝つことに尽きると思われるかも知れませんが、実際には必ずしもそうとは限りません。

なぜなら試合に勝てる格闘家でも、もし人気がなく観覧券やペイ・パー・ビュー(PPV)の売上あるいは視聴率がふるわなければ、プロモーターに試合自体を組んでもらえないからです。反対に、戦績が芳しくない格闘家でも人気があればまた試合に呼ばれるでしょうし、ファイトマネーは増額するかも知れません。すなわちプロである以上、試合という生計を立てるための機会が与えられない格闘家は、それはそれで負けなのです。

だからこそ彼/彼女らには、試合に勝つための技術を磨くことは当然のこと、ソーシャルメディアを活用して知名度を高めたり対戦相手への煽り (いわゆるトラッシュトーク)を通じて試合に新たな意味や物語を付けてみたりといった自己プロデュースも並行して求められます(*2)。

つまりそこには、試合に勝つための技術的な評価軸と試合に出るための興行的な評価軸、それぞれに基づく勝負論が存在するのです。

そして厄介なことに、これらの勝負論は格闘技の文脈が蓄積するにつれて同じ分野としての両立が困難になります。試合に勝つためにはより高度な細かい技術が必要となる一方、それを理解して楽しめるのは一部のマニアのみになり、興行的な評価軸とは乖離していくことでしょう。

こうした評価軸の乖離はあらゆるプロスポーツに共通する課題ですが、にもかかわらず戦績に優れたトッププレイヤーが桁違いな金額を稼ぐ格闘技は、その中で最も折衷的な勝負論を持つ分野と言えます。

単純に考えれば技術的な勝負論を重視した(アマチュア)アスリートか、興行的な勝負論を重視したプロレスいずれかの極に収斂しそうなものですが、そうはなっていない。相反する勝負論がなぜか共存する不思議な世界がそこにあるのです(*3)。

現代美術は最も折衷的な勝負論を持つ文化である

筆者はこのような特徴が、作品発表を通じてアーティストが繰り返し評価される現代美術にもあてはまると感じています。

もちろんアーティストに一対一の試合はありませんが、その活動はある意味美術史に名前を残すための生き残り戦であり、そこで勝つためには未来の美術史研究者に扱われるような新規性のある作品を世に残す必要があります。

他方でプロである以上はただ専門家に評価されるだけではなく、今現在売れる作品もしっかり制作せねばなりません。制作を通じて生計を立てられないアーティストは、それはそれで負けなのです。

だからこそ彼/彼女らには、技術的(テクニカル)なコンセプトや技法を裏付けに制作することは当然のこと、ソーシャルメディアを活用して知名度を高めたり奇抜な格好や言動を通じて作品に新たな意味や物語を付けてみたりといった自己プロデュースも並行して求められます(*4)。

つまりここにも、技術的な評価軸と興行的(商業的)な評価軸、それぞれに基づく勝負論が存在するのです。

そして言うまでもなく、これらの勝負論も現代美術の文脈が蓄積するほどに同じ分野としての両立が困難になります。生き残り戦に勝つためにはコンセプト面を含めより専門的な技術が必要となる一方、それを理解して楽しめるのは一部のマニアのみになり、興行的(商業的)な評価軸とは乖離していくことでしょう。

こうした評価軸の乖離は小説や音楽などあらゆる文化に共通する課題ですが、にもかかわらず作品が専門的な批評もされれば桁違いな金額で取引もされる現代美術は、その中で最も折衷的な勝負論を持つ分野と言えます。

単純に考えれば技術的な勝負論を重視してアカデミアで活動するか、興行的(商業的)な勝負論を重視して徹底的にマーケティングするかいずれかの極に収斂しそうなものですが、そうはなっていない。相反する勝負論がなぜか共存する不思議な世界がやはりここにもあるのです。

よって両者の制度は相互に学べる部分がある

折衷的な勝負論を成立させるには、とにかく評価軸の乖離を埋めるしかありません。そのため専門性の高い技術的な話を興行的(商業的)な評価軸に反映させること、噛み砕いて書けばマニアな知識をライト層にも判りやすく伝えること、が極めて重要な役割を持ちます(*5)。

ではこれを担保する格闘技と現代美術の制度には、それぞれどのような強みがあるのでしょうか?

格闘技の制度は、なによりも技術的評価の数値化に強みがあります。各格闘家の試合戦績は技術的評価の代理指標たりうるため、興行的評価 (例:観覧券やPPVの売上、視聴率、ソーシャルメディアのフォロワー)に加え、技術的評価も数値化の対象となります。実際に戦績を用いたランキングやスコアリングは盛んに行われており、階級や団体を跨いだものや、有効打率やテイクダウン成功率といったより詳細なデータに着目したものすら存在します。こうした数値化のおかげで格闘技に初めて触れる人も誰が技術を持つのかが一目で判り、技術力のある格闘家が広く人気を得る(評価軸の乖離が埋まっている)状況が成立しやすくなるのです(*6)。

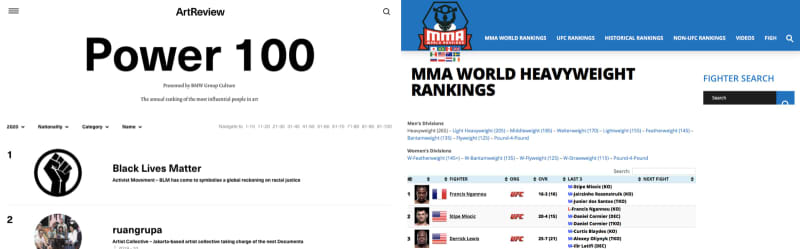

現代美術では興行的(商業的)評価は数値化される(例:展示の来場者数、オークションの落札価格)ものの、試合がないこともあり技術的評価の数値化は格闘技ほど盛んではありません。しかしもしアーティストたちの技術力を測るランキングやスコアリングが存在すれば、現代美術に初めて触れる人が彼/彼女らの能力を把握する上で非常に有効なはずです。そんなことは不可能だと思われるかも知れませんが、興行的評価も考慮された複合的なランキングとして既にArtReview Power 100が存在し、研究者たちが論文数や被引用数を活用して自身の能力をスコアリングしている (例:h-index) 現状を鑑みれば、これは決して突飛な発想ではありません。現代美術の折衷的な勝負論を成立させる上で、このような技術的評価の数値化はまだまだ活用の余地があるでしょう。

対して現代美術の制度は、技術的評価の言語化に強みがあります。批評家や学芸員は難解な作品に対してどのような解釈が可能かを一般向けにも文章で説明しており、さらには(お金はあるが専門知識に乏しい)コレクターのアドバイザーとして購買行動により直接的に影響を及ぼす場合もあります。こうした言語化のおかげで現代美術に初めて触れる人が美術史的な観点から作品の鑑賞や評価を行う敷居が下がり、技術力のあるアーティストが広く人気を得る(評価軸の乖離が埋まっている)状況が成立しやすくなるのです。

数値化が可能ということもあり、格闘技では技術的評価の言語化は現代美術ほど盛んではありません。しかしもし格闘家たちが披露した技術あるいは試合自体をある種の作品と捉え、その意義を技術の定石や格闘技の歴史を交えつつ解説・批評する動きがより活発になれば、格闘技に初めて触れる人が彼/彼女らの能力をより深く質的にも把握することに大きく貢献するはずです。例えばUFC Inside the Octagonや国内ではMMA言語化挑戦中さんらがすでに積極的に取り組まれていますが、格闘技の折衷的な勝負論を成立させる上でこのような技術的評価の言語化はまだまだ活用の余地があるでしょう。

以上のように、両者の制度は特に技術的評価の数値化と言語化の面で相互に学べる部分があると考えています。

おわりに

今回の寄稿では、格闘技と現代美術の勝負論に共通する特徴について制度の面から論じました。

両者は共に技術的な評価軸と興行的な評価軸に基づく折衷的な勝負論を持っており、評価軸の乖離を埋める上で前者は数値化、後者は言語化に強みがあります。そのため双方の制度を学び合うことは、折衷的な勝負論の強化に繋がるはずです。

今回は勝負論に焦点を絞りましたが、格闘技と現代美術は他にも「作り手(格闘家、アーティスト)はどのように自己プロデュースを行うべきか?」「産業として捉えた場合に世界における日本の立ち位置はどの程度か?」など比較して議論出来そうな点を多く共有しています。

この寄稿のみならず、こうした他の共通点に関する議論もきっと両者の交流と発展に貢献することでしょう。

—

*1:勝負論という言葉は定義が曖昧で、他にも様々な使われ方(例:単純に戦いの勝ち負けを予想すること, その戦いにおける勝利あるいは敗北が対戦者にとってどのような意味を持つのかを考えること)をするが、今回は上記の意味で用いる。

*2:どちらをより重視するかは格闘家個人のポリシー次第である。また格闘家本人のみならず、試合を組むプロモーションの側も煽り映像の制作などを通じてこうした物語作りに関わる場合が多い。

*3:ここで、一口に格闘技と言ってもプロモーション毎に色が異なる旨を付記しておきたい。例えば総合格闘技だけを見ても、世界最大のプロモーションであるUFCは試合に勝てない格闘家をすぐに契約解除する傾向があり、国内プロモーションのRIZINと比べて競技的な側面が強い。しかしUFCの契約解除すらも、戦績のみならずPPVの売上や面白い試合が出来るかどうかも考慮して総合的に判断されている。つまり今回論じている折衷的な勝負論は、プロモーションに依存するものではない。

*4:どちらをより重視するかはアーティスト個人のポリシー次第である。またアーティスト本人のみならず、彼/彼女のマネジメントを行うギャラリーの側もこうした物語作りに関わる場合がある。

*5:先述の通り格闘家もアーティストも技術的な評価と興行的な評価の両方が求められるため、彼/彼女ら個人の努力が評価軸の乖離を埋めている側面も多分にある。しかし今回は制度的な議論に徹するため、作り手側の議論については深入りしないことにする。

*6:国内の現代美術市場を育むための政策が最近盛んに議論されているが、評価軸の乖離を埋めない限りはたとえ税制優遇措置などで取引が活性化してもその作品は現代美術とみなされにくいだろう。そのためこうした橋渡し役の育成は、現代美術市場を育む上で取引の活性化と同等あるいはより重要になると筆者は考えている。

—

伊東謙介

東京大学大学院学際情報学府社会情報学コース博士課程在籍。同大学院修士課程への進学と同時にスタートバーン株式会社を共同創業。現在はリサーチャーとして勤務しつつ、ビットコインの新規性である分散的な合意形成の対象を知的生産物の引用関係へと拡張する研究を行う。現代美術に関しては早稲田大学政治経済学部在籍当時にカイカイキキ、WAKO WORKS OF ARTにてアルバイトを、また2018年9月以降は一般社団法人Open Art Consortiumの事務局を務める。個人史および研究の詳細についてはブログを参照のこと。