琵琶湖をタイムスリップ~A展示室~

50万年前はこんな小さい湖だったのか!

半身半骨の巨大なツダンスキーゾウ。

スギ花粉を大きくした模型。花粉症の私は鼻がもげそうです(笑)

A展示室では、地層や化石の研究だけでなく、今生きている生物のDNAや地層の中の花粉などからわかった、琵琶湖の歴史を知ることができます。研究者達の熱意の結晶をこんなに分かりやすく知ることができるなんて激アツです!

今の琵琶湖から400万年前まで遡って、琵琶湖の位置と大きさの変化を体験するコーナーは、びっくりすること間違いなし。また、高さ4mのツダンスキーゾウの半身半骨の標本は、現実では考えられないほど大きく迫力満点。

琵琶湖から見つけた人々の暮らし~B展示室~

丸子船(まるこぶね)の展示もリニューアル!

B展示室は、龍がナビゲーターとして案内してくれます。なぜ龍かというと、ゾウを身近に見たことがなかった江戸時代、発掘されたゾウの化石を龍の存在の証拠とした古文書があり、A展示室とのつながりとなるうえ、B展示室でたどる人々の歴史のなかで民話や伝説などで、龍が身近な存在であったことからだそう。展示の中には、龍が呟く面白い一言が書かれているのでチェックしてみてください♪

今では、琵琶湖が大きすぎて水がなかったら反対側へもすぐに移動できるのに…と、たまに思ってしまう滋賀県民ですが、昔は隣の京都が都だったため、船で荷物を運ぶ船で溢れかえるほど琵琶湖は便利だったという。そんな当時大活躍していた丸子船が展示されているので昔の琵琶湖の風景が頭に思い浮かびます。

ペットボトルでできた龍が斬新。

タブレットを船に向けると、バーチャルで、大きくて展示できなかった帆柱が立っています!

縄文時代の山の暮らしを再現したもので、視点が低い人でも見やすいように上の鏡から覗くことができるユニバーサルデザインが採用されています。この展示では、当時の食料として、いのししや鹿やどんぐりを食べていたことが伺えます。どんぐりを見て思い出したのですが、小学生のころに縄文時代の暮らしを知るために、どんぐりクッキーを作ってまずかった思い出があります(笑)

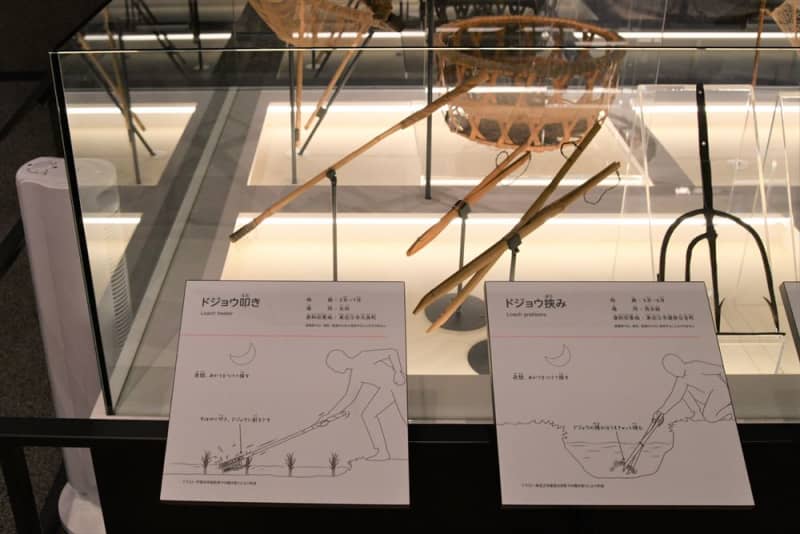

個人的に、ドジョウを捕まえる色々な漁具の展示が面白かったです。本当に捕まえられるのか?というぐらい難易度が高そうな漁具がツボに入ってしまいました(笑)他にも可愛いミニチュア人形を使った山の暮らしや、都が近かったために森林伐採で裸になった山の様子などが、ジオラマで細かく再現されていて、じっくり見入ってしまう展示もありました。

水族展示室~国内最大級の淡水生物の水族展示~

びわ博といったらビワコオオナマズ♪

魚屋ならぬ湖魚店。

インスタ映えするアユの水槽。

可愛らしいおめめと、びよんと伸びたちょろひげが特徴のビワコオオナマズは相も変わらず有名ですよね♪ビワコオオナマズは夜行性なので、残念ながら今回は一ミリも動いてくれませんでした。泳いでいる姿を見られたらラッキーですね。湖の魚を食べてきた文化を伝える湖魚店では、鮒ずしのアレンジ料理や琵琶湖にいる食べられる魚の紹介など、身近な”食”という分野にフォーカスしていて面白い展示内容でした。

https://tap-s.net/wp-content/uploads/IMG_9899.mp4

動きが可愛すぎるバイカルアザラシのバイくん♪

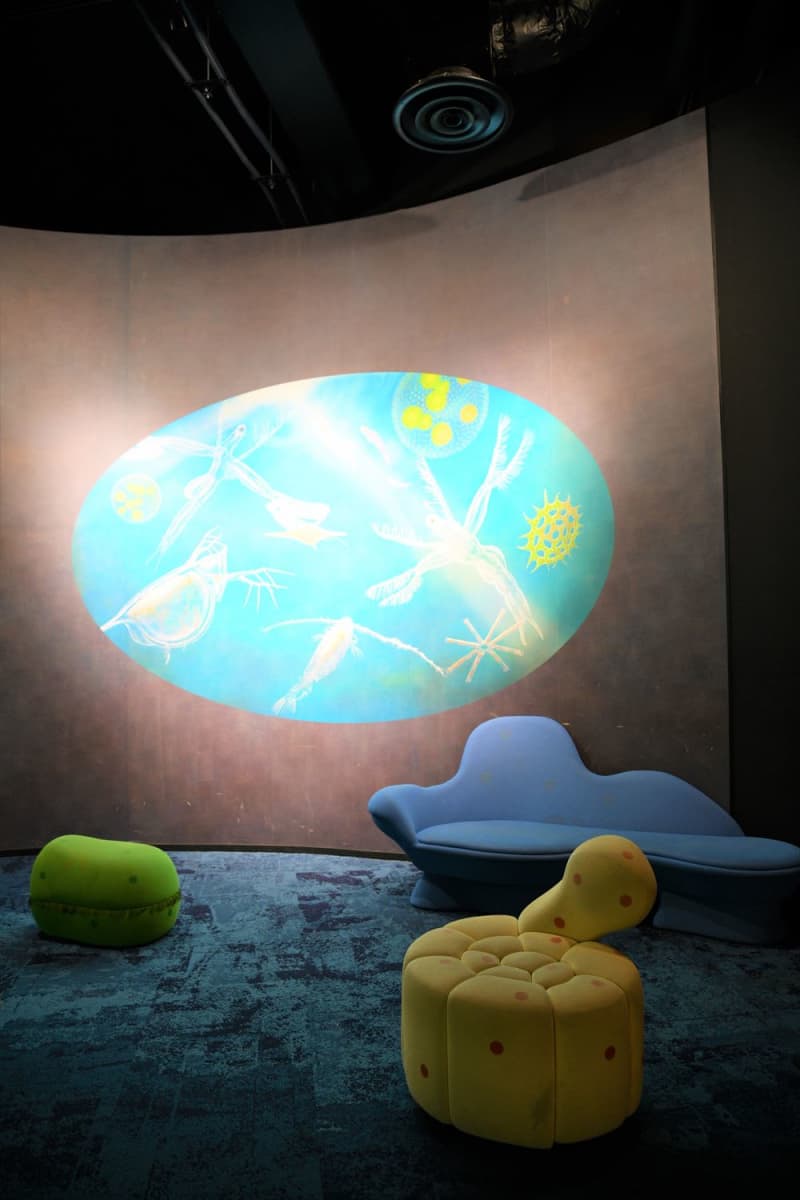

プランクトンの形をしたイス。

世界の古代湖で生きているユニークな生き物も沢山見ることができ、お腹がぽよぽよで可愛いバイカルアザラシもロシアのバイカル湖から来た生き物。泳いでいる時は、丸い大きな目を細くしているので観察してみてください♪

水族展示室では、生き物の展示以外に、絶滅しそうな魚たちを保護して増やすための活動もしています。普段目にすることのない琵琶湖の生き物を間近で見て理解することによって、琵琶湖の生態系を大切にしたいと改めて思うきっかけになりました。

知的な空間でじっくりお勉強~おとなのディスカバリー~

ギフチョウを拡大して鱗粉を観察。

おとなのディスカバリーは、名前の通りスタイリッシュなスペースで大人も楽しめる展示室。沢山の数の動物や植物や岩石などの標本が並べてあり、蝶の鱗粉や貝の模様などを誰でも簡単に使える顕微鏡で観察できるので楽しい!極めつきは、はく製について学べる一角。はく製ができ上がるまでの工程を動画で見ることができます。けっこう大人向けの映像だと思ったのですが、子供達も興味深く観てしまうそうです。

知的な空間で研究者になったような気分。

沢山のはく製が展示されている。

“うみのこ”に懐かしみ、びわ博ならではのグルメに挑戦

こちらは、うみのこ休憩コーナー。「うみのこ」とは環境学習船の名前で、滋賀県の小学5年生は全員、琵琶湖に浮かぶこの船で泊りがけで環境学習をします。これは滋賀県民なら必ず通る道。

大人になってうみのこの存在を忘れていましたが、うみのこのエリアに来ると甲板をヤシの実で掃除したり、みんなで一緒に床で寝たり、美味しいカツカレーなど沢山の思い出が蘇ってきて懐かしい気持ちになりました。2018年にうみのこが2代目に切り替わったので、初代と2代目の模型が置かれていて見比べることができます。また、置いてあるイスは初代うみのこの甲板が使われていて、私が掃除していた甲板だったかもしれないと思うと胸が熱くなりました(笑)

マイルドな味のびわ湖カレー

湖の幸の天丼(ビワマスとブラックバス)

最後に、琵琶湖博物館でしか食べることができないグルメをご紹介♪滋賀県立湖南農業高校とコラボしたカレーは、琵琶湖の形をしたごはんを崩すのがもったい無い~。湖の幸の天丼は、固有種のビワマスと、外来種のブラックバスの天ぷらが乗っています!ブラックバスを食べるなんてパンチもくせも強い(笑)気になるお味はぜひ食べて確認してみてください♪

情報

[琵琶湖博物館] 住所:〒525-0001 滋賀県草津市下物町1091

電話番号:077-568-4811

営業時間:10:00 – 16:30(最終入館 16:00)

定休日:毎週月曜日(休日の場合は開館)、その他臨時休館あり(HPでご確認ください。)

駐車場:専用駐車場あり(有料)

※普通車、自動二輪・原付については、博物館利用者の方に総合案内所で駐車無料サービス券をお渡し。

HP:

予約ページ:https://www.biwahaku.jp/post_2.html