空虚な議論

いま日本は、「東京五輪中止を叫ぶ声が良識だ」とする一方的な空気に支配されている。

終息の見えないコロナ禍、強力な変異株の広がりを思えば、不安におののく人々の心情は理解もできる。だが、一年以上の経験を経て多くの国民は対策の方法を学び、コロナ禍にあってもできる限り自分たちの仕事や日常生活の遂行にそれぞれ努めている。

一人ひとりが最善を尽くしている。それだけに、十分な対策を講じていると思えない政府への憤りが募る。だからといって、「自分は正しい、政府は間違っている」「政府がやりたがっているオリンピックに賛成してたまるか」といった単純な意識が世論を形成するのも健全と思えない。

この議論が空虚なのは、五輪反対を正論とする一方で、「東京五輪が中止されたら、日本社会は何かを失わないのか?」 「スポーツ界だけでなく、国民生活への影響は本当にないのか?」といった他方の問いかけが欠落していることだ。多角的、総合的に判断する姿勢がまったく失われている。

そして、反対を叫ぶ国民の意識の底流には、「オリンピックやスポーツは不要不急のもの。平時ならともかく、コロナ禍でやるなんておかしい」というスポーツ軽視の心情が透けて見える。スポーツを大切な分野として生きてきた立場からすれば、こうした潜在的なスポーツ蔑視がいまさらながら空しく感じられる。コロナ後の社会を見据えたとき、国民の心身の健康を高め維持する重要な一翼をスポーツは担うと感じている。

ところが、一般のスポーツに対する認識はそれほどに低い。これもまた、商業主義や勝利至上主義ばかりを喧伝し利用してきたメディアが植え付けた悪しきスポーツ・イメージの成果と言うか、末路と言うべきかもしれない。スポーツは、どうせ権力者の利権や一部企業のお金儲けの道具だ、だから中止しても構わないという一方的な決めつけが、彼らが中止を叫ぶ根拠にもなっている。

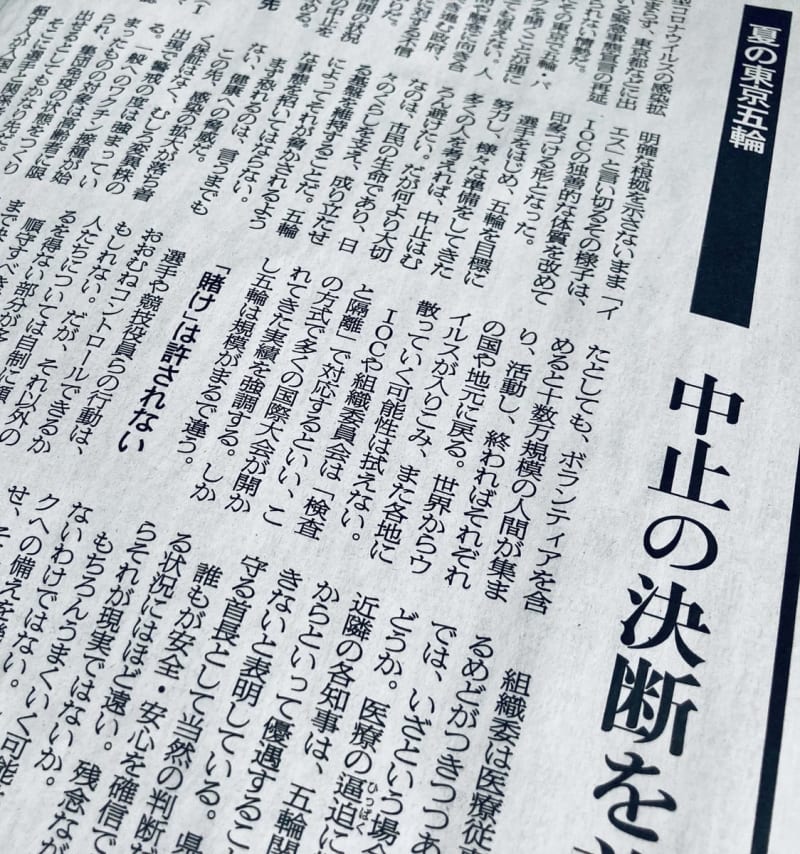

そんな国民の憤りと不安に同調し、やはり一方的な論調で掲載されたのが、5月26日付朝日新聞の社説だ。『夏の東京五輪 中止の決断を首相に求める』と題する社説を読んで、私は仰天した。大手メディアになると、このように論拠のない、気分だけで書かれた原稿が通用するのか。それがまるで「正論」のような装いで発信される怖さに茫然とした。社説氏は書いている。

「社説は、政府、都、組織委に説明するよう重ねて訴えたが、腑に落ちる答えはなかった」

発信者の端くれとしてこの文を読み解くと、感情論で糾弾する社説氏が「オレが納得できるように説明しろ」と迫り、「そう言われましても」と躊躇した政府、都、組織委の態度を「不十分」と断じている。

はたしてそれが「取材」と言えるだろうか? 両者間に信頼も誠実な意見交換もない。まさに、いま国民の間で起こっている分断そのものの態度を社説氏も体現している。私は、おそらく朝日新聞社内でも一目置かれ、世間的にも権威を持つと自他ともに認める社説氏のふんぞり返った姿にため息がこぼれる。

朝日社説の厚顔

私自身は、東京五輪招致に一貫して反対を唱えていた数少ないスポーツライターだ。IOCの腐敗、肥大化したオリンピックの迷走、本来理想とする「平和の祭典」からの逸脱は、2013年時点でも明らかだった。東日本大震災からの復興が十分に進んでいるとは思えず、テロの懸念も高まっていた。不祥事が多発するスポーツ体質の根本的な改善も、スポーツライターから見れば急務だった。

ところが世間は、そうした本質的懸念やテロの危険も顧みず、お祭り騒ぎを歓迎した。70パーセント以上の東京都民が招致に賛成したからこそ、2020東京五輪招致は実現したのだ。それを支持したのが、朝日新聞をはじめとするメディアだった。五輪開催による活況、多大な経済効果を様々な課題や懸念より優先し、「オールジャパンで」東京五輪開催を選択し、推進したのだ。なのに、いまさらIOCの体質や五輪批判を中止すべき理由に挙げる社説氏の厚顔ぶりに恐れ入る。

現状のオリンピックに反対し、改革が急務と叫ぶ立場だった私は昨春、開催が一年延期になったあと、「東京五輪は延期でなく中止すべきではないか」と、早々に提言を発した。周囲から様々な感想や直言を受けた。

そのなかで私の心を動かしたのは、長く取材を続ける水球男子日本代表監督の言葉だった。日本の水球は長く低迷を続けていたが、リオ五輪で32年ぶりの出場を果たした。独自の戦術を開発し強化を進め、国際大会で準優勝や4位という実績を上げて臨む今大会は、旋風を巻き起こす可能性を秘めている。お互い気心が知れているから、彼は軽口を叩く調子で言った。 「今日も小林さんがテレビで、『オリンピックなんてやめろ』と言っていましたが、勘弁してくださいよ。私たちは、オリンピックのために水球をやっているわけじゃありません。中止になっても水球はやめませんけど。東京オリンピックで成果を出そうと、去年は1年の大半を海外で過ごし、チームで目標に向かって進んできたのです。オリンピックがなくなるのは残念ですよ」

私も軽口で返し、電話を切った。だが次第に、自分はこの姿勢でいいのだろうか? という自問自答が湧きあがった。「オリンピックのために水球をやっているわけじゃありません」という彼の言葉が頭のなかで何度も響いた。そこにスポーツ人のスポーツに対する愛と誇り、同時に、オリンピックの舞台がなければ広く注目してもらえないマイナーと呼ばれる競技の意地と哀しみを感じた。

劇的な変革

その日から私は真剣に、「感情的に中止を叫ぶ前に、中止すべきか開催すべきか、できるだけ取材を重ねて、まずは正しい現状や情報を把握しよう。そのうえで、広く議論を呼びかけたい」と考え始めた。

そうは言っても、私は社説氏のように朝日新聞の名刺を持って政府や都や組織委のドアを直接ノックできる立場にはない。伝手を頼り、誠意を尽くして取材を進めた。できるだけ組織委員会の中枢に近い人から実情を聞きたいと願った。幸運にも、徐々に核心に近い話を聞けるようになった。

すると、外野席から野次を飛ばす感覚では知りえなかった現場のせめぎ合い、東京五輪の実施準備に携わる当事者たちの熱気や挑戦を感じ、軽々に中止を叫ぶのは「もったいない」、偉大なる創造や変革に水を差す、あまりに無責任でKY(空気が読めない)な振る舞いだと感じるようになった。

何より私が動かされたのは、組織委員会の当事者たちが日々、IOCの不遜と理不尽に苦しめられている現実だった。取材を通して、いくつもの事実が浮かび上がった。組織委員会が昨夏、延期に伴う簡素化の一環として「開会式の時間短縮」を申し入れた時、「NBC(米放送大手)との契約があるからと、IOCバッハ会長に即、断られた」と森喜朗会長(当時)が記者たちに語った。

ところがその後、IOCは「4時間から2時間」の短縮に応じた。また、オリンピックファミリーと呼ばれるIOC関係者たちが五輪期間中、夫婦で高い部屋に泊まり、専用車が提供される貴族的待遇は従来から問題視されていたが、改善されなかった。これが今回、ホテルのグレードを下げる、専用車は用意しない、配偶者やパートナーの同伴は認めないなど、組織委員会の提案をIOCは受け入れた。当たり前といえばそのとおりだが、永年変更できなかった悪習を突き崩したのだ。

一般には組織委とIOCは同類で、いわば共犯関係にあると理解されている。ところが、コロナ禍でも何とか安全を確保し実施しようと模索する組織委の前に、IOCとの契約や制約の壁が立ちはだかる。平時なら従う以外に方法がない。しかし、従来と同じでは安全を確保できない。

IOCの既得権を突き崩す懸命の努力を東京2020組織委員会が重ねている状況を知って、私はその挑戦と努力を応援したい気持ちに衝き動かされた。そうは言っても、組織委はIOCと協調して準備を進める団体だから、大っぴらに「IOCと対峙している」などとは言えない。だが、実態はそれに近いバトルが展開されているのだと理解した。

奇しくもコロナ禍によって、IOCとオリンピックの劇的な変革が進んでいる。東京2020が大きなきっかけとなっている。この追い風を止めるのは暴挙だ、それはIOCの延命措置、もしくは助太刀になる、とスポーツの未来を展望する立場で感じた。最終的に安全が確認できなければ、中止の判断が下されるのもやむをえない。しかし、端から開催を中止し何も変わらないより、実施に向かって最善を尽くすことで大きな岩が崩れる可能性があるとわかって、私の気持ちは沸き立った。

世論煽る大メディア

五輪中止を叫ぶメディアや、中止論を煽る報道の危うさにも言及しておきたい。

「安全安心の具体案もなく五輪開催に進むのは、戦争に突入した当時と同じ」 「一億火の玉の再現だ」との論調も目立つ。だが、組織委が懸命に準備を重ねる安全対策に目を向けず、不安を盾に中止を叫ぶ全体論こそ危険ではないだろうか?

1940年の東京五輪が返上に至ったのは、軍部の思惑だった。そして日本は戦争に突入した。これを現在の開催努力と重ねるのはむしろ逆だし、矛盾がある。

詳しい情報も得ず、精査もせず、不安や怒りから反対を叫ぶ世論こそ、そしてそんな世論を煽る意図的なメディアこそ危うい。この矛先が東京五輪でなく、軍拡や戦争容認であったらと思うと背筋が凍りつく。いまの日本は、不安や怒りで世論が形成され、意図的なメディアやネットの情報に煽られて、多くの国民がひとつの考えに誘導される脆弱な国になっていると言えないだろうか。

最近の報道から挙げれば、「野球の最終予選に台湾、中国、オーストラリアが参加を取りやめた」というニュースがあった。この報を受けて、「これで世界一を決める大会と言えるのか」との批判が展開された。

オーストラリアや台湾の不参加は残念。だが、「東京五輪の野球に出場できるのはわずか6カ国。すでに5つの枠は決まっていて、残りひとつを世界最終予選で争う」という事実はあまり報じられない。三度金メダルを獲得しているキューバさえ、戦力低下もあって予選敗退した狭き門。残り一枠を争うのはドミニカ、ベネズエラ、オランダの3カ国だ。

また、「体操の最終予選にカナダが参加を取りやめた」 「最終予選を兼ねてナイジェリアで開催される予定だった陸上のアフリカ選手権が中止になった」というニュース。これらも、「東京五輪、大丈夫か」「有力選手の出場が阻まれている」といった雰囲気を醸している。

だがこのニュースに添えて、「でもご安心ください。カナダの女子体操チームはすでに代表権を獲得しています。男子団体は残念ながらリオ五輪にも出場していません。2019世界体操でも、男子は個人総合で43位が最高です」といった補足はない。

少し前には、呆れるような報道もあった。全国医師ユニオンが五輪中止を求める記者会見を開いた。これをテレビ局も取り上げ、ネットではトップ級の扱いで拡散した。かなりのインパクトを感じたが、調べてみると、この団体は「全国」とは名乗りつつ、130人程度の会員しかいない組織だった。反対論を煽るために、あらゆる事象を誇大に伝える報道姿勢がこのまま許されてよいのだろうか。

先日、橋本聖子会長に取材したとき、オリンピックの意義のひとつをこう語ってくれた。 「国連でオリンピック休戦が決議され、東京オリンピックが始まる一週間前からパラリンピックの一週間後まで、世界186カ国が休戦に賛同しています。こんなことができるのはオリンピック、パラリンピックだけです。過去には、オリンピック休戦の期間中に終戦に至った例もあります。戦争の続く国や地域の人々が、59日間ではありますが戦争の不安から解消され、束の間でも平和を味わうことができます」

東京五輪が中止されれば、休戦決議も無効になるだろう。その失望の深さを、反対を叫ぶ日本人は少しでも考えたことがあるだろうか? また、オリンピック休戦の意義を日本のメディアはきちんと伝えているだろうか。

高校野球は朝日の拡販事業

朝日新聞は、言うまでもなく夏の甲子園(全国高校野球選手権大会)の主催者だ。

東京五輪に関して「国民の命を犠牲にするのか」と叫ぶ一方で、猛暑の甲子園は強行の方針を崩していない。昨年はコロナ禍で地方大会、本大会とも中止になった。代わりに親善交流大会が行われ、春のセンバツに出場予定だった高校が甲子園で一試合ずつ戦った。「これもいいね」という声が私の周りで数多く聞こえた。高校野球は「負けたら終わり」が当然だが、昨夏は半数のチームが勝って終わった。また、甲子園で戦えなかった高校が全国各地で誘い合い、親善試合を行った。

こうした新しい潮流は、教育としての高校野球のあるべき方向を示していると思われた。ところが、朝日新聞はその評価も検証も新しい方向性の模索もほとんど行わず、今年はまた従来どおりの方式で行うと発表。高校野球改革の好機を逃す横暴な姿勢。教育とは名ばかりの拡販事業と非難されて反論できるのだろうか。

私は一昨夏、大会中に甲子園を訪ね、高野連と甲子園球場が講じた猛暑対策をつぶさに見せてもらった。それは涙ぐましい努力で、頭が下がった。しかし、主催者の朝日新聞が真夏から涼しい季節への変更を決めれば、もっと本質的に解決できるのだ。この構図においては、朝日新聞はまったくIOCの立場と重なる。しかも、柔軟に変革を受け容れ始めたIOCと違って、朝日新聞はもっと硬い岩のまま不変だ。

多くの国民がほとんど評価してくれないが、組織委と政府、東京都が連携する「コロナ対策会議」ではかなり厳格なルールを定め、徹底する準備が進められている。来日する選手や関係者に通知された『プレイブック』に定められた行動規範はかなり厳しい。すでに第3版が発行され、さらに現実的見地から改訂を重ねるという。第2版の時点でも、東京都民より遥かに厳しい制約が課せられていた。選手たちは通常ならありえない行動制限に同意し、東京五輪参加を決断することになる。

ところが、メディアや世論は「抜け穴だらけ」 「どうせ守られないだろ」と決めつけ、組織委の懸命の努力を評価しない。この一年余、政府が講じた以上の具体的で厳格な対策さえ嘲笑する。制限を覚悟して来日する選手・関係者に感謝し、拍手で受け止める誠意さえ、いま日本国民は失っている。とても哀しい国に成り下がっている。動きを止めろと叫ぶことで、未来を展望する思考まで停止している。その現状こそが、憂うべき最大の問題点ではないか。(初出:月刊『Hanada』2021年8月号)