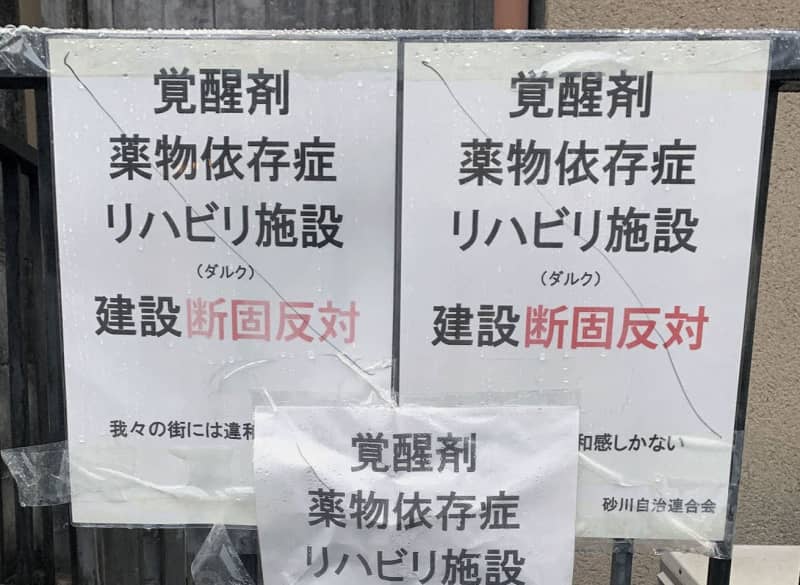

「建設断固反対」「われわれの街には違和感しかない」。アルコール・薬物依存症からの立ち直りを支援する団体のグループホーム建設に、2018年ごろから京都市の地元住民による激しい反対運動が起きた。地域は混乱、対立し、ワイドショーが取り上げるまでに。あれからどうなっただろうか。訪れてみると、地元には深い爪痕が残っていた。一方で、地域社会の共生に向けた歩みも少しずつ進んでいた。(共同通信=武田惇志)

▽建設計画に猛反発

5月末の昼すぎ。NPO法人「京都ダルク」(京都市伏見区)のグループホームに暮らす男性6人が手にトングや袋を持ち、路上や公園に散らばり始めた。毎週月曜日に行う地域清掃の時間だ。

「今日は少ないな」「いや、あるとこにはあんねん。見てみい」。マスク姿の男たちがかがみ込んではゴミを拾う。動きはてきぱきとしており、慣れた様子だ。手持ちのゴミ箱を見せてもらうと、たばこの吸い殻やアイスクリームの棒があった。

ジュンさん(33)は約5年前、覚醒剤の依存で京都ダルクに入寮し、一度退寮。依存症が再発してスリップ(再使用)してしまい、逮捕、不起訴を経て昨年、ダルクに戻ってきた。清掃活動の理由を問うと「ここに住んでる人間として地域に対し、できることをさせてもらってるだけ。そこまで意識してないですよ」と淡々と話す。「反対運動もありましたけどね、時間をかければ分かり合えるはず」

ダルク(DARC)は1985年に元薬物使用者の近藤恒夫氏が始めた、アルコールや薬物依存症からの回復を支援する民間のリハビリ施設だ。スタッフの多くも回復者で、現在は全国42都道府県で約60の団体が活動。「ミーティング」と呼ばれる当事者同士のグループセラピーがプログラムの中心で、通所や入寮をして利用する。

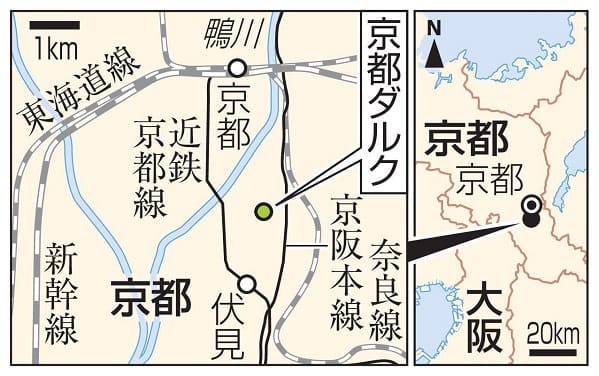

京都ダルクは2003年の開設で、スタッフが常駐してミーティングなどを行うデイセンターに加え、近くに利用者が共同生活するために住宅3軒を借りて運営。施設は全て伏見区の深草地区にあった。特にトラブルはなく、18年、区南部の向島地区にグループホーム用の物件を購入した。ダルクによると、住宅老朽化にあわせ、個室を作って利用者のプライバシーを向上させることなどが狙いだった。

建設計画が明らかになると、向島地区の住民は「事前の説明が十分でない」と猛反発。反対運動が起こり、7月には建設中止を求める署名が市に提出された。建設工事はストップした。

1年後、デイセンター近くに空き地を見つけ購入。立地の良さや敷地の広さからグループホーム建設地を深草地区に変更した。すると、今度は深草地区でも反対運動が起きた。ワイドショーでも特集され、施設が建つことに抵抗を覚える住民の不安の声が取り上げられた。

▽地域にも亀裂が

「あのころはほんまにしんどかったですね」。京都ダルク施設長の出原和宏さん(52)はため息をつく。土地取得後、深草地区で数度説明会を開催。多いときは700人近くの住民が集まり、怒号が飛んだという。「小学校の通学路があるけど、おまえらどう考えとるんや」「依存症ゆうても自己責任で、病人ちゃうやろ」

出原さん自身、覚醒剤の依存症から逮捕、有罪判決を経て、ダルクでの生活を通して立ち直った回復者だ。自らの体験を踏まえて支援施設の必要性を訴えても住民の理解が得られず、次第に不眠に悩まされるようになった。「初めての説明会後、かかりつけの医院に行ったんですが、反対運動とは無関係な年配の患者さんを見てるだけで、今にも怒鳴られるんやないかと想像してしまって。恐怖が湧いてきました」

深草地区の住民は「京都ダルク更生施設対策協議会」を発足させ、地元の各自治会に署名やビラ貼りの協力を依頼。「建設断固反対」のビラが町中にあふれるようになった。多くの自治会は建設に反対していた。

しかし19年9月、デイセンターが立つ深草西浦町6丁目の自治会が単独で「協議会の反対運動には協力しない」とする文書を配布した。「京都ダルクは薬物依存症からの回復と社会復帰を支援する施設で、厚生労働省・京都府・京都市からも認められた団体です。居住に対する反対運動は差別・偏見を助長する可能性があります」と表明するものだった。

6丁目自治会長の津田和明さん(54)は「居住の権利を奪うのは人権侵害ですから、私たちにはそもそも賛成や反対をする権利自体がないです」。協議会が主催する説明会でも、建設反対の意見が大勢を占める中、気後れせず同様の趣旨を述べたという。

ダルクが6丁目自治会に加入したのは5年前。当初は津田さんも不安だったと打ち明ける。「利用者や職員の多くは過去に薬物事件の当事者だったということで、大丈夫かなあと。でも地域のお祭りや行事に協力してもらう中で、皆さんが一生懸命、依存症を克服しようと頑張っていることを理解するようになりました」。ダルクは地域への奉仕やボランティアも活動の一環として重視している。「餅つき大会ではおいしい豚汁を作ってくれましてね。反対している住民も食べていましたが、こういう姿をもっと見てあげてほしい」と津田さんは言う。

グループホームは完成し、昨年9月から稼働。利用者による問題は特に起きていないという。一方で反対運動は「やりすぎだ」とする声も上がり、地域社会には深い溝が残った。津田さんによると、12の自治会から成る連合会から、建設に反対した7自治会が退会。交流は途絶えたままだ。

協議会を率いた小野泰さん(70)は「問題が起きていないからいいが、(ダルクは)何をしているか分からん連中。警戒は続ける」と話す。協議会は昨年10月、活動を休止した。ただ薬物依存症者については「ポン中(※覚醒剤中毒者を指す言葉)は治らんのとちゃうか。芸能人だって一度捕まったら、何度も逮捕されとるやろ」と見解を述べた。

▽共生に向けて

依存症者と地域との共生は困難なのだろうか。実は、向島地区で最初の反対運動が起こった時、共生のために何ができるかと考え、行動を始めた人々がいる。近隣にある京都文教大(京都府宇治市)で心理学を学ぶ学生たちだ。

19年春、通学路に貼られているビラやSNSでの建設反対の声を目にした大学院生高橋直人さん(26)は、依存症治療には自助グループの役割が大切だと授業で教えられているのに、大学から一歩外に出るとそんな常識が通用しないと感じて「何とかしたいと思いました」と振り返る。いてもたってもいられなくなり、「僕たちに何かできませんか?」と京都ダルクに飛び込んだ。返ってきたのは「君らに何ができんの?」というつれない言葉。

「それで、ダルクのために何かをするんじゃなくて、何か一緒にできないだろうかって考えるようになりました」。思い付いたのが、高橋さんが友人とサークルでやっていたアクセサリー作り。「まずは作業を共にして地域の学生と交流してみませんか?」。思いがけぬ提案に、ダルクは乗った。

こうして高橋さんたちは団体「REACH」を結成。大学の「地域連携学生プロジェクト」に採択され、ダルクの利用者とアクセサリーを作って地域のバザーで販売するなど、依存症者らとの交流活動が始まった。サポート役には依存症に詳しい大学教員が就任した。

現在、代表を務める3回生の竹松慧美さん(20)は、「2年前に高橋さんから誘われて、正直、最初は戸惑いました。事件報道や『ダメ。ゼッタイ。』のスローガンの影響で、一度でも薬物を使った人は常に幻覚や幻聴にさいなまれ、人としてダメになるイメージがありましたから」と打ち明ける。「でも一緒にアクセサリー作りをしていると、見た目がいかついのに、めちゃくちゃかわいいものを作ろうと凝る人がいたり、『楽しみにしてるから、次いつやるのか教えて』と言ってくれる人がいたりして、顔が見える関係になり、もっと関わりを深めたいと思うようになりました」

高橋さんは「アクセサリーを売っていると、地域の方が『ダルクって何?』と聞いてくれることもあります。僕らの活動がきっかけになり、興味を持ってもらえたら」と話す。今年は新型コロナ禍でリモート勉強会が中心になったが、「学生と依存症当事者とで、『ダメ。ゼッタイ。』に代わる新たな啓発スローガンやポスターを考案するなど、活動の幅を広げていきたい」と次の展開を見据える。

まだまだ社会的な理解が乏しい薬物依存症の問題。反対運動に一石を投じた自治会や学生たちは、まずは顔が見える関係を作ることこそが、相互理解への最初の一歩になると教えてくれている。