作家の田辺聖子さん(1928~2019年)が10代の時につづった終戦前後の日記が見つかり、「文芸春秋」7月号に掲載された(完全版は年内刊行予定)。これを読んで思い出したのは、6年前に発見された作家山崎豊子さん(1924年~2013年)の戦時日記だ。2人はともに大阪市出身の人気作家で、年齢も4歳違いと比較的近かった。読み比べると、どちらも大阪大空襲で家を焼かれた時のことが記されており、衝撃的な被災体験が作家活動の原点にあったことが見て取れる。(共同通信=田村文)

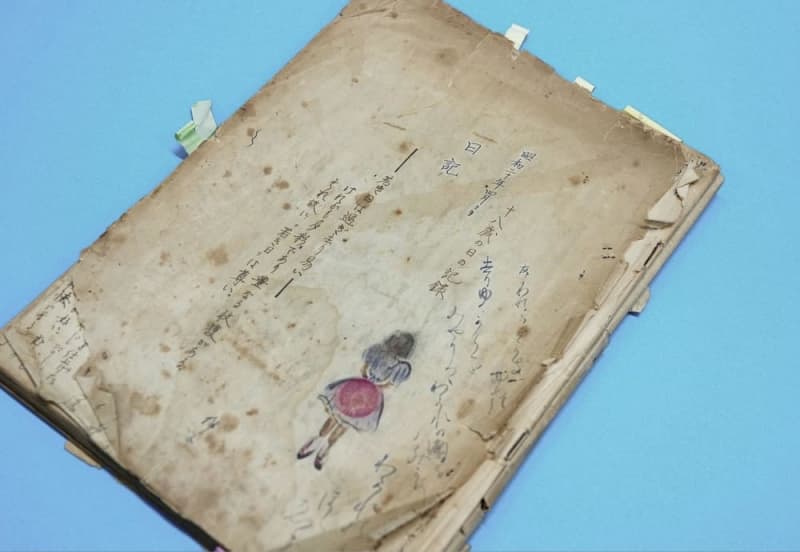

兵庫県伊丹市の自宅押し入れの中から見つかったノートの表紙には「十八歳の日の記録」と書かれていた。1945年4月から47年3月までの日記だが、このうち同誌には45年4月1日から46年12月31日までが掲載されている。28年生まれの田辺さんは45年4月当時、数えで18歳。樟蔭女子専門学校(現・大阪樟蔭女子大学)の学生で、既に小説を書き始めている。

読み始めるとたちまち引き込まれる。観察力、洞察力、そして何より描写力。既に作家の域に達しているように思える。

▽終生忘れ得ない出来事

6月1日の大阪大空襲の記述は緊迫感に満ちている。6月2日、前日を振り返る形で書きだす。

「こんなにも恐ろしい、終生忘れ得ない様な、傷手を与えられた事柄が起ろうとは、誰が一体予知し得たであろうか?」

6月1日、学校で1時間目の授業を受けているとき、警報が鳴る。東大阪市にある学校に被害はなく、大阪市の自宅付近が被害に遭っていることが分かってくる。電車で鶴橋まで行き、歩き始める。「ああああ何里歩いたろう。無我夢中の思いである。もう一歩もうごけぬ」と思いながらも、歩き続ける。

「桜橋のあたりは、火の海だ。あつくて、火の粉がふりかかって通れない。やっと消えたらしいやけあとにも、まだ余煙がぶすぶす立ちのぼり、鬼火のごとくちろちろと火が各所に燃えている。(中略)熱気のため、かげろうのようなものがゆらゆらと焼けあとにこめている中を、人間の頭より大きい火花が、ゆらりゆらりと人魂(ひとだま)の如く飛んでゆくおそろしい光景は一生忘れられないものだと思った」

火の海を進み、家のある辺りに着く。知り合いのおじさんに「えらいことでしたなあ、お宅、焼けましたなあ」と言われる。母が向こうからやって来る。「聖ちゃん、家が…家がやけてしもうた…」。声は涙で曇って鼻声だ。娘も涙をこぼす。そして思う。「あああの大きな、居心地のよい、ひろびろとした家。生れて、そして十八の年まで育った、あの美しい、古い家!」。父は「それでも皆、元気やったことが幸せやで」と言う。

これらの記述は連作短編集「私の大阪八景」に生かされている。驚くほどそのままだ。日記が作家田辺聖子さんの“ネタ帳”の一つとなり、よりどころともなったことがうかがえる。

▽この道しかない

日記の中の田辺さんは“軍国少女”である。6月の大空襲より前、ドイツが米英に対して降伏したと聞けば「何という事だろう」と嘆き「ドイツよ、最後の一人まで頑張り通せ」と思う。特攻隊で死んでいく日本人に心を寄せ「死ぬことならば日本人である以上出来る。特攻隊の人々に劣らず私達も死ねる。その自信はある」とも記す。

一方で、小説を書き、「卒業するまでに何か一かどの作を出そう」との望みを抱く。また「国文学研究の徒」として勉強に励み「あらゆる国文学を極める学者になりたい」とも思っている。

そんな希望に満ちた未来と、身近に迫った破壊や死が同居している。「文学も音楽も芸術もすべては戦争の渦巻の中へまきこまれてしまう。あれこれ考えると一切が混沌(こんとん)とした気持である」とつづる。

やがて敗戦。8月15日の記述は急に文語調になる。「何事ぞ! 悲憤慷慨(こうがい)その極を知らず、痛恨の涙滂沱(ぼうだ)として流れ肺腑(はいふ)はえぐらるるばかりである」「われわれ罹災者(りさいしゃ)は家をやかれた。また闇をにくみ不自由に堪えた。何事ぞ」。家さえ失った田辺さんにとって、日本の降伏は受け入れがたいことだった。

敗戦後、社会は大きく変わる。天皇中心から象徴天皇制へ、治安維持法や特高警察も廃される。

そして、父が亡くなる。46年12月31日の記述にはこうある。「来年も、勉強して小説を書こう。私はもう、この道しか、進むべき道はない」

▽この無惨、惨状

山崎豊子さんの日記は2015年、表紙がちぎれた状態のノートとして見つかった。45年1月1日から3月27日までの約3カ月分で、それ以降は破れてなくなっていたという。書籍「山崎豊子 スペシャル・ガイドブック」に掲載されている。

山崎さんは3月13日から14日未明にかけての大阪大空襲について克明に記している。焼夷(しょうい)弾が投下される町を逃げ惑い、御堂筋で火と煙に巻かれ窒息しそうになる。「むしやきかと観念」したが、地下鉄構内に逃げ込み、助かる。だが自宅は焼失。老舗の昆布屋だった。山崎さんは「悄然とたたずむ父の姿」を見て泣く。

山崎さんはこの大空襲のことをいくつかの小説に書いているが、ここでは「ぼんち」を紹介したい。大阪・船場の足袋屋「河内屋」の5代目となる喜久治が主人公だ。

「(喜久治は)燃えさかる河内屋を見詰めていた。赤い焔の中で、外郭の骨組がむき出しになり、烈風にあおられるたびに、さらに太い柱や梁(はり)が、赤黝(あかぐろ)い火を吐いて燃えた。再び、ざっと屋根を搏(う)つ音がし、焼夷弾が霰(あられ)のように落ちて来た」

山崎さんはこの日記を記す前の年、毎日新聞社に入社していた。田辺さんより4年早く生まれ、社会人となっていたことは、戦争への見方や態度にも影響したと思う。自宅を失った父の姿を記述した後に続く戦争否定の言葉は切実だ。

「この無惨、惨状、戦争は絶対いけないものだ。人類の不幸は戦争から始まるものだ。ああ平和、これこそ今、全世界人類の希求するものだ」「一生忘れられない焼印だ」

▽ひたひたと迫る絶望

若き日の日記だが、後の作品の特徴も表れている。田辺さんの文章には、厳しい戦況にもかかわらずそこはかとなくユーモアが漂い、山崎さんは理性的に現実を裁断する。

大阪府内では、44年12月から終戦前日の45年8月14日まで米軍の空襲が約50回あり、死者・行方不明者は約1万5千人に上ったとされる。

そのうちB29爆撃機100機以上の大空襲が8回もあった。被害が最大だったのは、山崎さんも被災した3月13日深夜から14日未明で、約1700トンの焼夷弾が投下され約4千人が死亡したとされる。他の7回は、田辺さんが実家を失った6月1日のほか、同月7日、15日、26日、7月10日、24日、8月14日である。

2人の日記を読んでいくと、ひたひたと絶望が迫ってくる。今から見れば狂気としか思えない空気が社会に満ちる。翻弄(ほんろう)される人々の姿が市井の人の視点で刻まれる。

兵庫県在住で、仕事場が大阪市内にある作家の玉岡かおるさんは、田辺さん、山崎さんを先輩作家として敬愛する。日記をどう読んだか。

「2人とも空襲で家が灰になった。ゼロからスタートした者の強さが作家の核にあると感じます」。特に田辺さんの日記に驚いたという。「田辺さんの小説に感じるのは、軽やかさの奥にあるたくましさのようなもの。その背景がよく分かり、ふに落ちた。それにしても、18歳の時の田辺さんは作家として既に老成していた。そのことにも驚愕(きょうがく)しました」

山崎さんは終生、戦争にこだわり続けた。晩年、インタビューした際にはこう語った。「戦争で死んだ人たちのことを思えば、生ある限り書き続けなければならない。生き残った者としての使命感が私を突き動かしてきた」

山崎さんは45年3月27日の後、どんなことを日記につづったのか。それも読んでみたかった。

※引用の一部にルビを加えたり表記を簡略なものに改めたりしています。