人間にとって最も基本的な営みである「食」とテクノロジーが融合し始めた。食を支える農家や漁師など担い手不足の解消や地球が抱える食料問題が解決される可能性がある。「ミライの食卓」は一体どうなるのだろうか。最前線を取材した。(共同通信=沢野林太郎)

▽培養肉ステーキ

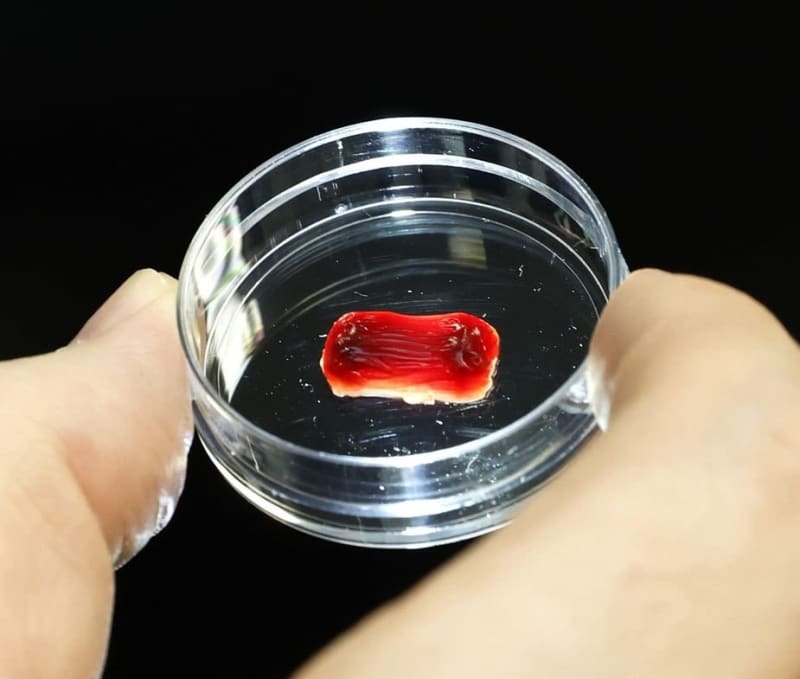

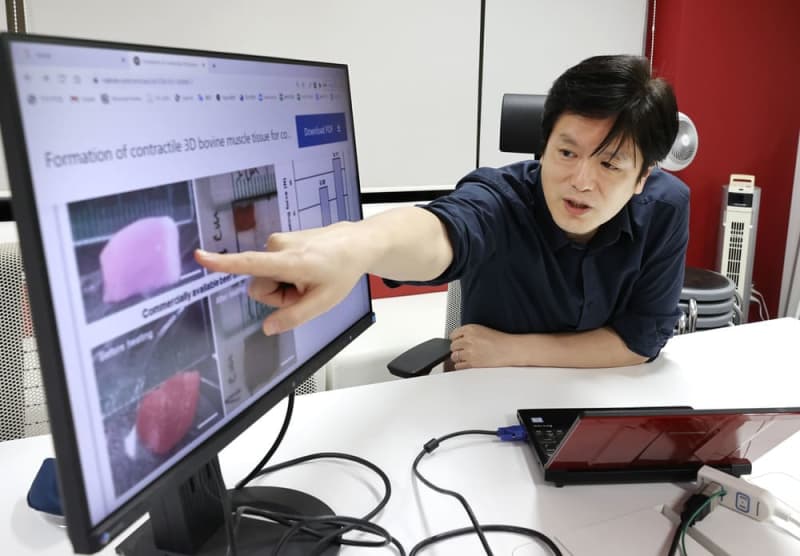

ガラス皿に小指の先ほどの小さな赤い塊がのせられていた。牛の細胞を約1週間培養して増やした肉だ。目指す形はサイコロステーキ。実際に食べるには大きさや歯ごたえ、味など解決すべき課題は多いが、東大の竹内昌治教授(バイオハイブリッド工学)は「5年後には100グラムの培養肉でステーキを作る」と目を輝かせた。

国連によると、世界の人口は2050年に97億人になると見込まれている。人口増加に伴う食料不足を解決する切り札の一つとして、世界各地で動物の細胞を培養して作る「培養肉」の研究が急ピッチで進んでいる。

東大駒場キャンパスにある生産技術研究所の実験用冷蔵庫には、ピンク色の培養液が入ったガラス皿が100個以上並べられていた。

「最初は目に見えないくらい小さな細胞がだんだん増えていきます」。実際の牛肉から約5マイクロメートルの細胞を抽出し、特殊な培養液に1~2週間漬ける。無菌状態で培養すると細胞が増殖。竹内教授は厚さ約1ミリの平面状に増えた肉を約40枚重ねて立体的にした。

しかし、これだけでは肉特有の固さや歯ごたえが感じられない。そこで1日2時間、培養中に電気刺激を与えると、肉に特有の筋肉が増えることが分かった。「人間が筋トレすると筋肉が付くのと同様の仕組み」(竹内教授)で培養期間を長くすると固さが増す。スーパーで売っている肉とほぼ同様の歯ごたえを生み出すことに成功した。

竹内教授は「見た目が似ているだけではだめ。消費者が食べたいと思えるような本物の培養肉を作らなければ受け入れられない」と強調する。次の課題である味の研究も進めている。

オランダ・マーストリヒト大のマーク・ポスト教授が培養肉のハンバーガーを発表し世間を驚かせたのが13年。価格は1個25万ポンド(約3800万円)だった。

家畜を育て、牛肉1キログラムを生産するには11キログラムの穀物と大量の水が必要とされ、非常に効率が悪い。家畜から出る温室効果ガスや、食べられずに捨てられる「フードロス」への懸念もある。

竹内教授は「培養肉は環境に負荷をかけずに効率的に肉を作り出せるので牧場を拡大しなくても肉はできる。価格はレストランで食べる高級ステーキより安くしたい」と意気込んだ。

▽ドローン米

「5秒後に離陸します。離れてください」。スマートフォンに触れると音声が流れ、「ブーン」と風を切る音とともにドローンが上空に舞い上がった。搭載した種もみを発射すると無数の水しぶきが上がり、水田に幾つもの小さな穴ができた。

金沢市の石川県農林総合研究センター農業試験場で19年10月、試験場とIT企業「オプティム」が、共同開発したドローンで種もみを打ち込む実証実験を行った。

ドローンは衛星利用測位システム(GPS)で田んぼの四隅を認識し全自動で動く。飛行経路の誤差は数センチで、端まで来るとぴたっと停止、横にずれて向きを変え、再び種もみをまきながら戻ってきた。縦約12メートル、横80メートルの水田を4往復し、かかった時間はわずか4分。田植え機の作業に比べ5分の1だ。

稲作は一般的には種もみを育ててから田んぼに植える。種もみを直接まくと、育苗の手間がなく大量にできるが、鳥に食べられたり、稲の生育が悪く倒れて収量が落ちたりする恐れがある。

開発したドローンは時速約16キロの高速で飛行しながら、種もみを高さ1・5メートルから土の中まで打ち込めるため、鳥に食べられる心配がなく、根がしっかりと張って安定した生育も期待できる。

青森県で行った実験では田植えと比べ収量に遜色なかった。人工知能(AI)で田んぼの画像から稲や雑草の状況を把握しピンポイントで肥料や農薬も散布できる。強風が吹くと狙いが外れるため対策を検討している。

稲作は一昔前までは手作業で腰をかがめて田んぼに苗を植えていたが、今は田植え機が一般的だ。最先端ドローンにより田植えの苦労から解放されれば、農家にとってメリットは大きい。

▽AI漁師

漁業の現場にAIを導入し、長年受け継がれてきた漁師の勘や経験を伝承する試みが進んでいる。過去の操業日誌や気象、海流のデータを分析し、魚が多く集まる漁場を予想したり、効率がいい養殖方法を提案したりする。後継者不足が深刻な漁業を変革し、次世代への技術継承と収益拡大を目指す。

「今日はここで魚が取れるとAIが教えてくれています」。宮崎県延岡市の水産会社タカスイ専務の高須泰蔵さんがタブレット端末を手に説明する。高須さんは九州南西部の沖合を中心にサバやイワシを狙う巻き網漁船団の漁労長だ。

19年から漁場選定にAIを活用する実証実験に取り組む。高須さんは「まだまだ精度を上げていく必要はあるが、悪くない選択をしている」と評価した。

長崎県佐世保市のIT企業オーシャンソリューションテクノロジーがシステムを開発した。過去の操業日誌からいつ、どこで、どんな魚がどれくらい取れたか、なぜその漁場を選んだかというベテラン漁師の経験のほか、天候や海水温などの情報をデータ化。漁当日の海洋気象情報を入力すると、燃料費も考慮して魚が取れる可能性が高い海域をアドバイスしてくれる。

漁場選びは漁を指揮する漁労長の重要な仕事だ。漁がうまくいくかどうかはその力量に大きく左右される。高須さんは「経験の浅い漁労長が魚を取れるようになるまで数年かかる。AIがサポートしてくれるアイテムになればいい」と語った。

農林水産省によると、18年の漁業就業者数は河川などの内水面漁業を除き15万2082人まで減少し、1963年以降で最少となった。農水省も水産業の課題解決に向け、漁業や養殖のノウハウを蓄積し、後継者育成につなげる取り組みを後押ししている。