57年ぶりとなった東京五輪は新型コロナウイルスの感染が拡大し続ける緊急事態宣言下で開催された。この間、東京都の感染者は連日過去最多を更新。生活困窮者の暮らしを直撃し、医療体制は急速に逼迫(ひっぱく)の度合いを高めた。メダルラッシュに沸いた開催都市トーキョーのもう一つの姿を取材した。(敬称略、共同通信=山田純平)

▽死のうと思った

「住む場所も仕事もない」「死にたい」。生活困窮者らを支援する「反貧困ネットワーク」の事務局長、瀬戸大作(59)のもとには、毎日のようにSOSのメッセージが届く。

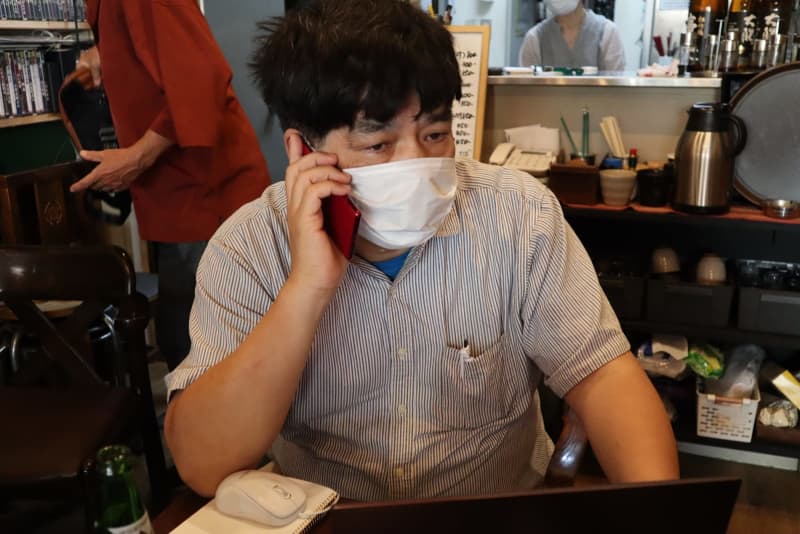

五輪の開会式を約6時間後に控えた7月23日午後2時。映画喫茶「泪橋ホール」(台東区)に、大きなリュックサックを背負った瀬戸が姿を見せた。ジンジャーエールを注文するとメールが届いた。「所持金は500円」「一番困っているのは働き先と収入がほぼないこと」。パソコンで返信を打ち込み、数時間後にJR新大久保駅(新宿区)の近くで会う約束をした。

瀬戸らは昨年3月、貧困問題の解決に取り組む「新型コロナ災害緊急アクション」を設立。ホームページに窓口を設けると相談が相次いだ。「なるべく早く会う」ことを心掛けている瀬戸は、深夜でも車で駆け付ける。

喫茶店「泪橋ホール」に男性が現れた。20代だという。定職に就いていた時に体を壊し、今年1月、瀬戸に「死のうと思ったが死ねなかった」と助けを求めた。今は単発のアルバイトをしながら、今後の生活のことをたびたび相談している。

「今夜、国立競技場で開会式が行われます」。店内のスクリーンに映ったニュース映像を瀬戸は見つめる。「五輪をやるお金があるなら困窮した人に回すべきだ。行き場のなくなった人への対策をやってほしかった」

▽鳴りやまぬ着信音

午後4時半に喫茶店を出て、約束した相談者が待つ新大久保に向かった。スマートフォンを車のスピーカーにつなぐと、運転中もメールの受信を知らせる音が鳴りやまない。目的地に着いたのは午後6時すぎ。しばらくしてTシャツに短パン姿の男性が現れ、助手席に乗り込んだ。28歳。リュック一つに全ての荷物を詰め込んでいる。山形県から上京し、都内の私立大を卒業。不動産会社で働いていたが4月末に退職した。家賃を払えずマンションを引き払い、友人の家などを転々。予定していた日払いの配達バイトはコロナの影響でなくなった。

「本当に情けないです」「大丈夫、気にしないで」。30分ほど話し合った結果、男性は生活保護の申請を決意。福祉事務所には瀬戸が同行することになった。食事代とネットカフェの宿泊代を合わせ、寄付で賄われる「緊急ささえあい基金」から2万円を手渡した。

▽命は五輪より軽い

次に瀬戸が向かったのは国立競技場。五輪反対デモを見るためだ。「今すぐやめろ!」。周辺ではシュプレヒコールが響き渡っていた。

東日本大震災からの「復興五輪」を掲げた東京五輪。瀬戸は震災発生以降、東北から上京した母子家庭などの支援も続けてきた。午後8時すぎ、開幕の花火が打ち上がる。「五輪よりも命の方が軽いんだな」。瀬戸は運転席から明るくなった夜空をカメラに収めた。

翌24日、瀬戸は都庁近くにある歩道橋の下に姿を見せた。毎週土曜日に行われるボランティア団体「新宿ごはんプラス」の食料品配布と生活相談の会場だ。午後2時に始まると訪れた人は次々と食料品を手にし、用意された約380袋は30分ほどでなくなった。

53歳の男性は中野区の自宅から毎週自転車で足を運ぶ。この日はトマトやレトルトのおかゆを受け取った。元々メーカーに勤務していたが、昨夏ごろからコロナの影響で業績が落ち、上司から退職を促された。

「辞めますと言うまで毎週、面談の繰り返し。最後は根負けしてしまった」と男性。今年3月に退職し、生活保護を受けずに貯金を切り崩して生活している。「貧困対策に力を注ぐより、五輪をやる方が世界は注目するでしょ」と突き放すように話した。都庁近くの路上には五輪の旗が飾られ、その下には段ボールで作られた寝床がいくつも並んでいた。

▽所持金150円

柔道男子60キロ級で高藤直寿が金メダルを獲得したばかりの午後8時ごろ、瀬戸はJR神田駅(千代田区)近くで26歳の男性に向き合っていた。手元に150円しかなく借金もあるという。

福岡県でウーバーイーツの配達員をしていたが家賃が払えなくなり、上京して仕事を探している。親とは絶縁状態で、前日はネットカフェに泊まった。瀬戸との話し合いで、面接を受けた就職先で採用が決まらなければ、生活保護を申請すると決めた。結果が出るまでの生活費を渡そうとすると「ごはんは我慢すれば…」と男性。瀬戸は「苦しくなったら、苦しいと声を上げていいんだ」と励ました。

「死にたい」「死んでしまう」。コロナ禍が長引く中、SOSのメッセージにはこんな言葉が増えている。瀬戸が一人一人によく掛ける言葉は「生きていてくれてありがとう」だ。「みんな必死に生き延びている。でもそれも限界にきている」

▽CT真っ白

ソフトボール日本代表の金メダルに沸いた7月27日。都内の新規感染者は2848人と過去最多を更新した。午後4時。中等症以下の患者を受け入れる大同病院(東京都豊島区)に民間救急サービスの車が着いた。運ばれたのは41歳のネパール国籍の男性。玄関前に設置されたウイルスの拡散を防ぐ「陰圧テント」に重い足取りで入っていく。日本語は簡単な言葉しか話せない。

防護服姿で問診した看護師長隅田みどり(49)は異変に気付き、大きな声を上げた。「バイタル取ろう」。バイタルは脈拍や血圧といった生命の兆候を指す。

男性にはせきや頭痛、息苦しさの症状があった。「車いす持ってきて」。男性はビニールをかけられた車いすに乗り、一般患者とは別ルートで裏口から病院に入った。肺のコンピューター断層撮影(CT)検査をするためだ。コロナの肺炎は画像に「すりガラス状の影」が白く出ることが特徴だ。

重症だと分かり、事務長の加藤進(44)は「このままだと帰せない」と区の保健所に電話をかける。「至急入院調整しないと」。しばらくして看護師から報告があった。「CT真っ白です」。「まじか…」

▽受け入れ先なし

午後4時半。検査を終えていったん外に出た男性は意識もうろうだ。鼻にチューブを付けて酸素の投与が始まる。「鼻から吸って。大丈夫?」。隅田がゆっくりした日本語で声を掛ける。「ここ苦しい?」。胸を指さしながら尋ねると、男性はうなずいた。

「搬送先が見つからなかったら、うちに入れる」。重症患者の治療を担う医療機関での受け入れは難しく、男性は感染の疑いがある患者を一時的に入院させる病室にとどまることになった。病院の2階ではスタッフ総出で受け入れ準備が始まり、看護師らが慌ただしく動き回る。隅田は男性の背中をさすりながら「もうちょっと頑張って」と励ました。

午後5時前、病室の準備が整い、男性は車いすに乗って裏口から再び院内へ。ぐったりしたまま防護服姿の看護師に迎えられ、室内に入った。「このまま家に帰っていたら、間違いなく亡くなっていた」と加藤。「これがコロナ患者を受け入れている小さな病院の現状です」と疲れ切った表情で話した。

大同病院は昨年4月からコロナ患者の受け入れを始めた。全60病床のうち1割をコロナ患者に充てる。これまでに約140人が入院し、10人以上が亡くなった。看護師は日替わりで患者を受け持ち、全員が治療に関わっている。

▽感染と隣り合わせ

大同病院の発熱外来には連日、多くの人が訪れる。記者は26日もスタッフの動きを取材した。

午後3時半。数日前の検査では陰性だったものの、症状が治まらず受診することになった47歳の男性が来院した。玄関前で体温を測り、裏口に回って一般患者とは別ルートで建物に入った。

肺のCT検査をするため、エレベーターで4階に上がる。すぐに「エレベーターは使用禁止となります」というアナウンスが院内に響いた。スタッフは念入りに内部を消毒。約10分後に運転を再開した。

男性は陰圧テントに戻って診察を受けた。「コロナの可能性があるCT画像でした」と医師。1時間ほどで結果が出る院内のPCR検査装置で調べた結果は「陰性」だった。症状が悪化したら再び検査することになった。

医師や看護師らは常に感染リスクと隣り合わせだ。防護服やマスクは陰圧テント前に置かれた段ボールに捨てる。隅田は「着脱時が一番危険。皮膚に付かないように正しく脱ぐ」と説明する。

▽キャパオーバー

午後6時前、コロナ病床のある2階に夕食を載せたワゴンが届いた。看護師は使い捨て容器にラップを掛けた夕食を病室前の台に置いて患者に声を掛ける。使用済みの容器はポリ袋に入れて「感染症廃棄物」として処分する。防護服などと同じ扱いで、大同病院では通常の医療ごみとは分けて処分している。

加藤の携帯電話にはひっきりなしに着信があった。ほとんどは「ベッドが空いていないか」という問い合わせだ。ただ懸念材料はベッド数だけではない。人手不足も深刻だ。スタッフを募集しても「コロナを受け入れているならちょっと…」と断る人もいるという。

取材終了間際の27日午後6時すぎにも加藤の電話が鳴った。26日に酸素の投与を始めた90代の男性が重症化したという連絡だった。加藤は「もうキャパオーバー。ここ数週間、余裕も余力もなくなっている」と嘆く。

「実家に帰りたい」「友達に会いたくても会えない」。他の看護師から悩みを打ち明けられる隅田は、こう言った。「医療従事者は我慢してる。使命感というより『仕方ない。やるしかない』って感じかな」