八代英輝弁護士の謝罪に、田村智子副委員長「民主主義の勝利だ」

「民主主義の勝利だ」――日本共産党が“凱歌”をあげている。

同党の田村智子副委員長は2021年9月17日の記者会見で、TBSテレビの情報番組「ひるおび」でコメンテーターの八代英輝弁護士が9月10日の放送で「まだ暴力的な革命というのを党の要綱として廃止していない」との共産党批判の発言をTBSと八代氏に猛抗議し謝罪と撤回をさせた「成果」をつぎのように説明している。

「この1週間、わが党が抗議の声をあげ、撤回を求めたのはもちろんだが、日本共産党にとどまらず、共闘する野党からも積極的な発言・発信があり、また市民からも卑劣なデマを垂れ流すことは許されないという抗議の声が湧き起こった。民主主義の勝利であり、日本の民主主義が一歩すすんだと感じている」。

八代氏は9月13日と17日にTBSと二度にわたり謝罪を余儀なくされた。

13日には「私の認識は閣議決定された政府見解に基づいたものでした。一方、日本共産党はそれをたびたび否定していることも合わせて申し上げるべきでした。」と謝罪。これにも共産党は「問題の発言を行った八代氏が、自らの発言が事実無根であったことを一切認めず、筋の通らない弁解をした。これではまったく『謝罪』になっていない」(13日、小池晃書記局長の記者会見)と反発。

八代氏は17日に再度「現在の共産党の綱領にはそのような記載はないと、多くのご批判をいただきました。ご指摘の通り、現在の、共産党の党綱領にはそのような記載は存しません。選挙を間近に控えたデリケートなこの時期に私の発言により、多くの関係者の皆様方に多大なご迷惑をお掛けしたことを深くおわび申し上げます」と謝罪した。

この2度目の謝罪でようやく志位和夫委員長は「謝罪として受け止める」ことを表明し、「この問題にかかわっては、他の野党のみなさん、多くの知識人・文化人のみなさん、市民のみなさんから、温かいサポートをいただきました。心からの感謝を申し上げます。この問題も契機として、市民と野党の共闘がいっそう前進するよう、力を合わせていきたい」(同日のツイッター)などと述べている。

八代発言から2度目の謝罪にいたる1週間に、共産党だけでなく、立憲民主党も共産党に同調し発言の撤回を求めていた。

立憲民主・枝野代表らも加わり言論封殺包囲網

立憲民主党の枝野幸男代表は16日、国会内で記者団に「少なくとも、今、共産党が暴力革命を目指しているとは全く思っていない」と八代発言の内容を否定し、安住淳国対委員長も「われわれも黙って見過ごすことはない」「場合によってはBPO(放送倫理・番組向上機構)への対応も考えなければならない」(15日の野党国対委員長会談)と述べている。

元文部科学省事務次官の前川喜平氏まで、ツイッターで「八代英輝氏は、共産党に関する虚偽発言について、きちんとした謝罪と訂正を行い、責任をとって番組を降板すべきだ」とまで主張している。

こうしたなかで「ひるおび」のスポンサー企業が一時提供を見合わせることを発表し、あっという間に“八代包囲網”ができあがってしまった。

本来、テレビなどメディアを通じての政治的な発言は自由であるべきだ。批判した相手から抗議されたことを理由にその発言を取り下げていては言論の自由は成り立たない。批判に不服なら反論すればいい。スポンサーがなぜ提供見合わせを表明したのか、くわしい理由は明らかにされていないが、政治的な論争が視聴者や消費者に与えるイメージが良くないというのなら、まさに同調圧力による言論封殺である。

政府見解は「暴力革命の方針に変更なし」

八代氏は13日の最初の「謝罪」のなかで発言の根拠が政府見解であることを説明している。

この政府見解とは、共産党の動向に関する国会議員の質問主意書に対する政府の答弁書のことだ。閣議決定されているその答弁書には「(共産党は)日本国内において破防法に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、いわゆる『敵の出方論』に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識している」と書かれている。同様の答弁書がことし3月と6月に出されている。

加藤勝信官房長官は14日の記者会見で、こうした政府見解について「公安当局が同党の各種文献を調査するなどして総合的に判断したものである」と述べ、「これまでも国会答弁や質問主意書など累次にわたり明らかにしている」と強調している。

ポーズだけの公安批判

八代発言の根拠がこうした政府見解にあるのなら、共産党はTBSや八代氏を批判するのではなく政府にこそ、その見解を撤回させるべきだ。公安当局=公安調査庁の調査活動が違法、違憲だというなら、違憲訴訟を起こして法的に決着させればいい。

もちろん共産党はこの加藤長官の発言にも「事実をゆがめた妄言は絶対に許されません」「全く根拠のないデマです」(16日のしんぶん赤旗「主張」)など反発している。

だが、八代氏には再度にわたり発言の撤回を求めたのに、加藤発言には抗議の姿勢は示しても具体的な発言撤回の行動は見られない。ファイティング・ポーズだけなのだ。

なぜポーズだけなのか? また「敵の出方」論とは何か? については詳しく後述するが、その前に「暴力革命」についての私見を述べておきたい。

「暴力革命」をめぐり繰り返された公安vs共産の争い

政府・公安調査庁が「共産党は暴力革命の方針を変えていない」といえば、共産党の側は「公安のデマだ。調査しても暴力革命の証拠は何ひとつ出ていないではないか」と反論する不毛な論戦が、1952年に破壊活動防止法の施行と同時に公安調査庁が発足して以来70年近く繰り返されている。この論争は今後も続くだろう。

公安と共産党の主張の食い違いは、問題にしている対象が動機にあるか、物的証拠にあるかの違いに過ぎない。公安は「共産党は革命をめざしているから暴力革命を起こすかもしれない」と「動機」を疑えば、共産党は「われわれは平和的な革命をめざしている。暴力を起こす手段は持っていないし、その証拠もない」と反論する。

実際、共産党には武器もないし、兵士もいない。暴力革命を起こそうにもその物質的な裏付け=条件や手段がまったくない。共産党が「選挙を通じての多数者革命をめざす」といっているのはウソではない。それしか革命をおこす手段がないのである。

だから私は、共産党に対して「暴力革命の党だ」と批判するやり方には賛成できない。

武力という手段を持たない共産党に「暴力革命の党」というレッテルを貼るのはリアルな批判にはならない。リアルな事実を示せなければ、共産党による「政府はデマを流している」という宣伝に少なくない同調や共感が広がることにもなる。今回の八代発言が謝罪、撤回に追い込まれたのもそのためだといえる。

実は日本における暴力革命は不可能

「共産党には暴力革命を起こす武力がない」という指摘に対して、「軍隊はなくてもテロは起こせる」との反論も少なくない。「共産党もそこまで愚かではない」というのも一つの回答だが、あえて空想を広げて考えても今の共産党にテロは準備できないし、実行もできない。火炎瓶なり手製爆弾なりの凶器を準備しようとした段階で公安調査庁が察知するだろう。

たしかに日本ではオウム真理教団によるサリン事件など数々のテロを経験している。この時は事前にオウムの凶器準備を察知することはできなかった。当時はまだ公安の調査対象から外れていたことが一つの要因だ。だが日本共産党に対しては公安調査庁が発足以来、ずっと調査対象としてマークしている。

もし、共産党が暴力革命を企図していて、その準備をはじめているならば、日本の警察力や自衛隊の治安出動の能力を用いれば、たやすく封じ込めることができる。こうした事態はたしかに大事件であり、騒乱ではあるが、同時に日本共産党が組織としても壊滅する瞬間ともいえる。

以上はもちろん空想の域を出ない。しかし暴力革命という空想が仮に現実となったとしもそれに有効な対抗手段として警察や自衛隊がある限り、恐れるに足るものではない。

革命そのものが暴力をよぶ

ならば日本共産党は危険性のない平和な政党なのだろうか? 同党が革命政党である以上、その答えは「否」である。真に恐れなければならないのは「暴力革命」ではなく「革命」そのものだからだ。

革命は、武力によらず、平和的に選挙によって遂行されたとしても、既存の社会体制を大本から転覆させる行為である以上、流血の暴力をふくむあらゆる事態を想定しなければならない。

志位委員長は革命の恐ろしさを否定するのに懸命だ。

「なお『革命』といっても恐ろしい話では決してありません。私たちは、世の中の仕組みを大本から変えるという意味で、この言葉を使っていま す。しかも、過去の世界史のさまざまな『革命』とは違って、選挙で多数を得て進めることを明確にしています。一部に『共産党は革命政党』だといって“恐ろしい政党”だと印象づけようとする攻撃がありますが、これはまったく成り立つものではあ りません。だいたい『革命』という言葉は、たとえば『産業革命』、『科学技術革命』というように普通に使われているではありませんか」(2021年8月4日、党創立99周年記念講演)。

共産党のめざす革命は「選挙で多数を得て進める」というものだが、それは過去の世界史の中での「『革命』とは違って」一度も成功したことがない“実験”であることを、この志位講演でも認めている。

実際、世界の歴史をふり返れば革命は常に暴力、武力行使をともなっている。我が国の革命である明治維新も「大政奉還」という平和的手段では終わらず、その後に戊辰戦争という内戦に発展している。一般には「無血革命」と呼ばれている17世紀イギリスの「名誉革命」も、軍事力を背景としたクーデターであり、比較的小規模とはいえ戦闘が発生しており、けっして「無血」ではなかった。「世の中の仕組みを大本から変える」ことは文字通り“命がけ”で行う企てなのだ。

共産党が警察力や自衛隊を支配下に

日本共産党が1992年に編纂、出版した『社会科学総合辞典』では「革命」を、「革命の根本問題は国家権力の問題であり、社会発展の法則にそって1階級ないし諸階級から、他の1階級ないし諸階級に国家権力が移動すること」と定義している。

そして、同辞典によれば「国家権力」とは「国家のもつ強制力」であり、「国家権力の中心は国家のもつ強力である」と説明されている。

「強力」とはドイツ語のゲバルト(Gewalt)の訳語であり、「暴力」と同じ意味だ。国家の「強制力」の具体例には軍隊、警察、裁判所、刑務所などがある。

結局のところ、「革命」とは国家権力による強制力=暴力を掌握することだといえる。これまでの革命はすべてこの暴力を他の暴力で打倒してきた。日本共産党が主張するとおりに暴力的手段を用いないとしても、暴力を掌握するという革命の本質は変わらない。いいかえれば、共産党が警察力や自衛隊の武力を支配下におくことが革命である。

これこそ革命のいちばんの恐ろしさである。

革命と政権交代の違い

志位委員長の先輩である不破哲三氏は、マルクスが「執権」という用語で、国家権力の担い手となっている階級が法権力あるいは執行権力など、国家機関のあれこれの部分だけでなく、文字どおり国家権力の全体を掌握していることを表現したと紹介しながら、次のように共産党の「権力」の見方を解説している。

「これは、われわれが今日『権力』という言葉で表現しているのと、基本的に同じ内容の問題である。実際、わが党の綱領は、民族民主統一戦線勢力が、国会の多数をしめただけでは、これを『権力』とは規定していない。統一戦線の政府が成立した段階でも、まだ『権力』とは呼んでいない。党綱領は、政府と権力とを区別し、人民勢力が、国家機構の全体を確実にその指揮下におき、マルクス流にいえば、執行権力までにぎった段階で、はじめて、革命権力に発展したとする見地にたっている」(不破『科学的社会主義研究』1976年)。

「統一戦線」とはいまでいう「野党共闘」のことだが、野党が選挙を通じて国会での多数をしめただけでは「権力」ではないというのが共産党の立場だ。単なる政権交代は革命とはまったく違う。

立法だけでなく司法、行政もふくめた「国家機構の全体」を確実に指揮下におく革命を共産党はめざしている。

不破氏は同じ著作内で「いわゆる三権分立の否定を意味するものではない」と注釈をつけているが、それは「『国権の最高機関』である国会の優位のもとに、これら三権の相互関係を規定」するというものにすぎないという。

なお、党綱領は不破氏が解説した後に数回改定されソフトな表現に変わったが、共産党の革命戦略には変更はない。

革命において予想される障害とは

いくら選挙で国民多数の支持を得たとしても「国家機構の全体」を掌握することは平和的に易々とできることだろうか?

しかも共産党がめざす革命は、アメリカ帝国主義と日本独占資本を二つの敵として、安保条約を破棄してアメリカ軍を日本から駆逐し、日本の財界・大企業の政治や経済への影響力を排除しようとするものである。

当然、そうした革命への抵抗が生じるだろう。この問題は共産党の綱領制定にむけた党の会議でも何度も議論されてきた。当時の党指導者の一人、宮本顕治氏はつぎのような問題提起をしている。

「(共産党参加の)統一戦線政府がうまれたり、またはそれが革命の政府に転化するような情勢がうまれた場合、それを妨害し、破壊するためにアメリカ帝国主義者と日本の独占資本は全力をつくすだろう、ということです。このことはなにもアメリカがすぐ正面から武力干渉にでることに限定する必要はありません。反革命的なクーデターとか、反動的な立法を暴力的に強行して民主勢力の代表を国会からおいだすとか、さまざまな形の妨害がやられるでしょう。そして、そういう一連の困難な複雑な事態の背後には、日本人民にたいする軍事的支配の中枢をにぎっているアメリカ帝国主義者があり、その軍隊が日本にいるのだ、ということを絶対に忘れてはならないのです」(1961年5月6日、全国都道府県委員長会議での報告。宮本『日本革命の展望』)。

共産党による革命運動をアメリカと日本の国家権力の強制力=軍隊が妨害(弾圧)するだろう――こうした問題意識から生まれたのが「敵の出方論」である。

「敵の出方論」とは何か

宮本氏は、「敵の出方論」の意義を次のように強調している。

「革命が非流血的な方法で遂行されることはのぞましいことである。…(略)…しかし反動勢力が弾圧機関を武器にして人民闘争の非流血的な前進を不可能にする措置に出た場合には、それにたいする闘争もさけることができないのは当然である。支配階級がその権力をやすやすと手ばなすものではけっしてないということは、歴史の教訓のしめすところである。われわれは反動勢力が日本人民の多数の意思にさからって、無益な流血的な弾圧の道にでないように、人民の力をつよめるべきであるが、同時に最終的には反革命勢力の出方によって決定される性質の問題であることもつねに忘れるべきではない」(1957年7月7日、綱領問題についての中央委員会の報告 宮本『日本革命の展望』)。

志位委員長のウソとごまかし

志位委員長は最近、この「敵の出方論」について、今後は「この表現は使わない」などと言い出した。

「『敵の出方』という表現だけをとらえて、日本共産党が、あたかも平和的方針と非平和的方針の二つの方針をもっていて、相手の出方によっては非平和的方針をとるかのような、ねじ曲げた悪宣伝に使われるということで、この表現は、2004年の綱領改定後は使わないことにしていることを明らかにしました。この表現は使わないことを、中央委員会総会の決定としても、明確にしておきたいと思います」(2021年9月9日、第3回中央委員会総会への幹部会報告)。

しかし、「敵の出方論」はそもそも共産党の側がどんな方針をとろうが関係のない話である。革命が平和的に進むか、非平和的(暴力的)な事態に発展するかは、共産党ではなく「敵」の態度が決めることだから「敵の出方」が問題にされるのである。

だから「敵の出方」という表現をやめるというごまかしをしたところで事態は何も変わらない。

もちろん「敵の出方論」の問題で注目されるべき点は表現の有無ではなくて、「敵」が革命を強制力(武装力、暴力)で抑え込もうとする出方になったときに、共産党は実際にどういう態度をとるのか、ということである。

共産党側も武力で抵抗するのではないか――こうした予測が当然成り立つ。これこそが公安調査庁が共産党を調査し続ける理由であり、「『敵の出方論』に立った暴力革命の方針に変更はない」という政府見解の根拠になっている。

共産党が、「敵」の暴力に対しても暴力を用いないことを証明できれば、公安当局や政府が主張する「暴力革命の党」の認識も根拠を失うことになるだろう。

先に述べたように共産党には武装力はない。しかし革命運動が国家権力の強制力によって弾圧される場面になれば、いわば「やぶれかぶれ」のさまざまな抵抗がおきることは十分に予想される。そうした抵抗活動を「暴力革命」と呼ぶことに私は賛同できないが、公安当局はそう見ている。

共産党が「暴力革命の党」のレッテルを剥がすには、「敵の出方」の表現をやめることよりも、「暴力が発生する事態になったら革命はあきらめます」くらいのことを宣言する必要があるかもしれない。

もちろんそんなことを宣言したら革命政党ではなくなる。

ところが志位委員長は「どんな場合でも、平和的・合法的に社会変革の事業を進めるということが、日本共産党の一貫した立場です」(2021年9月10日のツイッター)と言いはじめている。これは矛盾に満ちたウソとごまかしの発言である。

志位委員長「合法的に社会変革の事業を進める」は本当か?

「われわれは、日本における革命においても、民主連合政府が政権をとった場合に、これを不法な暴力で転覆しようとするものにたいする政府としての反撃の権利を、敵の出方論の典型的なものとして説明しています。一部の人びとは、これを絶対平和主義ではないからといって非難しようとしていますが、しかし絶対的な平和主義こそ、主観的には善意であっても、典型的な観念論、事実上の夢想主義とならざるをえません。それは、国民がえらんだ合法的な政府が、一部の無法な暴力に無抵抗で降伏することを要求する非現実的主張にもなります」

これは、1970年7月の日本共産党第11回大会で採択された中央委員会報告の一節である。この立場に立てば「どんな場合でも、平和的…」という志位委員長は夢想主義に陥っていることになる。

志位委員長がいう「合法的に社会変革の事業を進める」も鵜呑みにはできない。

第11回党大会での中央委員会報告でも「合法的な政府」が強調され「政府としての反撃の権利」が正当化されている。

革命の政府ができれば、革命に反対する勢力への反撃は「合法的」になるというが、その根拠となる法令は共産党に都合のいい、革命政府がつくった法令である。先に指摘したように、革命とは司法権も含めた「国家機構の全体」(国家権力)を掌握することであることを想起してほしい。

革命に反対する行動を「犯罪」として取り締まると宣言

不破氏は「政権についたときにその共産党の入った政権なるがゆえに従わないという勢力が出た場合、そういう勢力がさまざまな暴挙に出た場合、それに対して黙っているわけにはいかない、そういうのは力をもってでも取り締まるのが当たり前だ、これは憲法に基づく政府の当然の権利でしょう」(1989年2月18日の衆議院予算委員会)と述べている。

宮本顕治氏もこう語っている。

「議会制民主主義にもとづいて、人民の総意で日本共産党とその連合勢力が選挙で勝つと当然、政府につきます。そのとき、これを暴力によって襲撃する策動がおこれば合法政府の権力によって鎮圧する、取り締まるということは、当然主権在民の政府の適法的行為であります。これが『敵の出方論』の中心点です」(1989年2月1日、党中央委員会総会での冒頭発言)。

最近でも、共産党の宮本徹衆院議員がツイッター(2021年9月14日)でこう発言している。

「選挙をへてうまれた政権に対して、権力を失った勢力が反乱をおこすことは、世界史では山のように繰り返されてきました。そうした場合、選挙で多数をえた政権が合法的に取り締まるのは当然です。これは選挙で政権をえた勢力による暴力革命でしょうか?それとも、権力を失ったものによる犯罪でしょうか?」

いずれも革命に反対する行動を「反乱」「犯罪」として共産党が「合法的」な強制力(暴力)によって鎮圧、取り締まるという宣言である。それは立場を逆転させれば武力弾圧であり、自由を奪う圧政にほかならない。

現在の世界を見渡してみればいい。香港の民主化運動への弾圧は中国共産党からすれば法にもとづく取り締まりだ。軍事クーデターに反対するミャンマーの民衆運動も同じように軍によって適法的に鎮圧されている。アフガニスタンで再び政権についたタリバンも「イスラム法」にもとづいて女性たちから自由をうばっている。「合法的」は反対勢力への暴力を合理化する口実にすぎない。

警察、自衛隊、在日米軍は「反動勢力」

志位委員長も党創立99周年記念講演(8月4日)で「敵の出方」論について「(1)選挙で多数の支持を得て誕生した民主的政権に対して、反動勢力があれこれの不法な暴挙に出たさいには、国民とともに秩序維持のために必要な合法的措置をとる。(2)民主的政権ができる以前に反動勢力が民主主義を暴力的に破壊しようとした場合には、広範な国民世論を結集してこれを許さないというものです」と説明している。

この説明で注目すべき点は(1)が革命勃発またはその後の時点についてであり、(2)が革命以前の平時についての対応だということだ。「敵の出方」論は革命時だけが問題になるのではなく、日常的な党活動で必要とされる警戒心なのである。

そのため共産党は革命をめざす党の活動の障害となりうる団体や組織を「反動勢力」と決めつけ、常にその動向に注目している。具体的には警察、自衛隊、在日米軍などである。

共産党がこれらの組織を絶えず非難し、国民がそれらを信用しないようにしているのは「敵の出方」論に由来する警戒心からである。

私が1992年に共産党本部勤務員に採用された際に最初にうけた教育では「現在の警察は政治警察であり、26万の警察が常時、日本共産党を監視下におき、攻撃の機会をねらっている」、「そもそも国家権力の支配の根幹に、権力としての強制力(警察、軍隊、裁判所・監獄、徴税機構)があることを常に念頭におく。『和解』できない階級対立がある」(党内教育用テキスト『選挙・政治活動と党防衛のたたかい』)と教えられたものだ。

志位委員長は「敵の出方」という表現は綱領には使っていないというが、現行綱領には「対日支配の存続に固執するアメリカの支配勢力の妨害の動きも、もちろん、軽視することはできない」という表現がある。今でも「敵の出方」にたいする警戒は共産党の日常活動の基本なのである。

山添拓参院議員が書類送検、共産党の順法感覚

こうした異常な警戒心がどんなことを引き起こしているか。その実態はいたるところで散見される。

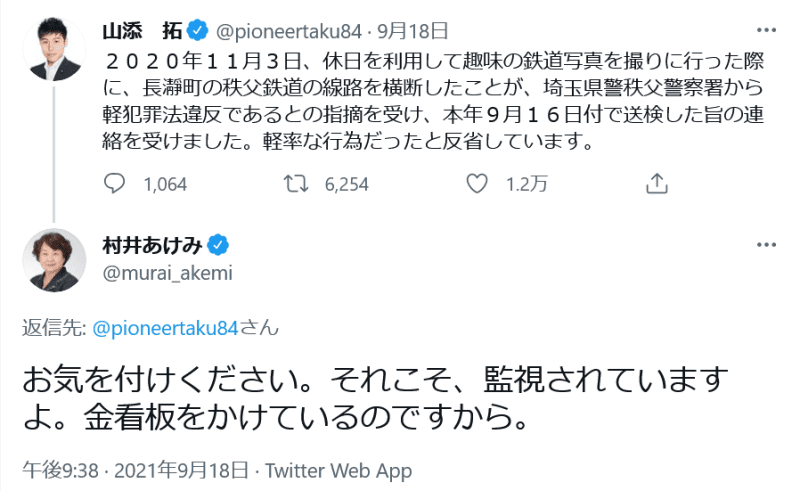

今年2021年9月16日に、共産党の山添拓参院議員が埼玉県警に書類送検された。前年の11月3日に趣味の鉄道写真でいわゆる「撮り鉄」である山添議員が撮影のために秩父鉄道の線路内に立ち入っていた件での送検である。本人は「軽率な行為だった」と反省しているのだが、共産党員や共産党支持者からは公安調査庁や警察が尾行、監視していたという謀略説が流された。

共産党衆議院広島7区予定候補の村井あけみ氏は「お気を付けください。それこそ、監視されていますよ。金看板をかけているのですから」と、あたかも共産党議員だったゆえに当局が監視されていたかのような“忠告”を山添議員に送っている(9月18日のツイッター)。

実際は、鉄道イベントの日に集まる撮り鉄たちのルール無視の行為を警戒していた警察が発見、摘発した複数人のなかのひとりはたまたま共産党議員だったというだけである。

さすがに共産党中央の指導部はこの件で警察を非難する声明は発表していないが、末端の党活動家には、これが公安による共産党弾圧だと見えるのである。「敵の出方論」による警戒心が共産党に染みついている一例だといえる。

党内教育で教え込まれる「階級の敵」

私は1991年からのおよそ10年間、日本共産党本部勤務員として党発行の雑誌や書籍の編集の仕事をしていた。当時、党本部勤務員は「選挙・政治活動と党防衛のたたかい」という教育を受けることが必須であった。そのテキストには「現在の警察は政治警察であり、26万の警察が常時、日本共産党を監視下におき、攻撃の機会をねらっている」、「そもそも国家権力の支配の根幹に、権力としての強制力(警察、軍隊、裁判所・監獄、徴税機構)があることを常に念頭におく。『和解』できない階級対立がある」と強調されていた。

いまでもこうした党内教育は行われているのだろう。警察も税務署も自衛隊、米軍もみんな、共産党を弾圧する機関であり、「階級の敵」なのだ。

だが、こうした機関が常時、共産党を監視下においていることなど実際にはありえない。そこまで警察は暇ではないのである。

「文書は残さない」が共産党の文化

ただ、公安調査庁が日本共産党に関する情報収集に注力しているのは事実だ。同庁には通常、捜査権や逮捕権という強制力はない。強制的な立ち入り検査など、強制力が発揮できるのは、オウム真理教関係団体に対する強制立ち入りのように、破壊活動防止法が適用された後のことである。

日本共産党は破防法の調査対象ではあるが、まだ具体的な破壊活動が認定されていないため、強制調査の適用外となっている。

こうした状態が続いていることが、公安と共産党の間で前述したような不毛な論争が繰り返される原因なのだが、じつは、公安による調査活動は共産党にとっても利益をもたらしている。

共産党内では徹底した秘密主義が貫かれている。とくに組織の資金や人事、運営については秘中の秘となっている。党内の会議で財政報告は口頭で行われ、配布された資料は、メモも許されず、会議後には全て回収され廃棄される。資料には一部一部に番号が打たれていて、こっそり持ち帰ることができないようになっている。

党内での役員選挙でも同様で、候補者が誰だったか、誰も覚えていないし、誰が何票獲得したのかも事後には記録がのこされていない。はっきりしているのは党指導部が推薦した候補者が全員信任(当選)されたということだけである。私の除籍処分を決定した党会議でもいっさい記録は残されていない。私の除籍は会議に参加した党員全員が賛成したとのことだが、除籍の理由を理解している者は一人もいないだろう。事後に検証するにも議事録もとっていないのだから。

「文書は残さない」は共産党内のひとつの文化になっている。他の政党なら「開かれた党」「ガラス張りの党」が美徳となるだろうが、共産党では党内秘密の厳守が党員の最大級の任務である。その最大の口実になっているのが「公安や警察が監視しているから」「敵の策動から党組織を防衛するため」というものである。

公安を理由にした秘密主義の下で、不正な政治資金の運用や、特定の党幹部による恣意的な人事、党運営が行われている。

もし公安調査庁が調査活動をやめたら、共産党内の不正が内部の党員たちによって、吹き出すことになるだろう。

党史までも偽る日本共産党

共産党が本気で公安調査庁の調査活動が違法、違憲だというなら、先にも述べたように違憲訴訟を起こせば一気に解決できるだろう。共産党がそれをせずに不毛な論争を繰り返すのは、組織防衛に公安を利用したいだけではない。

公安の調査には確実な根拠があり、裁判をしても負けることはわかっているからである。

志位委員長は「どんな場合でも、平和的・合法的に社会変革の事業を進める」というが、過去において、日本共産党が暴力的方針を持ち、実際にそれを実行したのは歴史的事実である。

共産党が1951年に採択した「日本共産党の当面の要求― 新しい綱領」(いわゆる51年綱領)で「日本の解放と民主的変革を平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがい」と規定し、同時に「武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」を採択している。51年綱領は1958年7月の第7回党大会で正式に廃止されたが、それまでの間に実際に「軍事方針」にもとづいて、農村部に軍事拠点をつくる目的で「山村工作隊」が組織された。「白鳥警部射殺事件」(1951年1月)、「大須騒擾事件」(1951年7月)など裁判の確定判決で共産党の関与が認定されている暴力事件も起こしている。

この結果、共産党は国民からの支持と信頼を壊滅的に失い、1949年には36人を数えた党の衆院議員は、52年の総選挙では一人もいなくなってしまった。

最近になって共産党は「51年の文書は分派が勝手につくったもので綱領ではない」と言い出して「51年綱領」の存在すら認めない。過去に武装闘争の方針があったことを反省するのではなく、最初からなかったことにする自らの党史を偽る態度だ。

現在に共産党には暴力で革命を起こす方針も手段もない。だがそれだけでは「暴力革命の党」という評価を覆せないのは、過去の武装闘争の事実をかたくなに認めようとせず、いまだに犠牲者や国民に謝罪もしていないからだ。

共産党は党名変更をしない理由について「党名を変えなければならない大きな間違いをしていないからだ」と説明しているが、党の方針によって死者まで出している暴力事件を起こしていることは解党に匹敵する重大事である。

だからこそ、共産党はいまだに「無関係だ」とほお被りしているが、そうした態度では国民多数の信頼を得ることは永遠にこないだろう。

かつてレーニンはこう言った。

「自分のおかした誤りにたいする党の態度は、その党のまじめさをはかり、また、党が自分の階級と勤労大衆にたいするその義務を実際にはたすかどうかをはかる、もっとも重要で、もっとも確実な基準の一つである」(1920年 レーニン「共産主義における『左翼』小児病」より)。

自分たちの誤りを認め、歴史の真実を受け入れることしか道はないはずである。しかし、志位共産党にそれができるのか。