話題の映画「ONODA 一万夜を越えて」が8日、封切りされた。太平洋戦争の終結後、約30年もフィリピン・ルバング島に潜伏し、「最後の日本兵」とも呼ばれた旧日本陸軍元少尉の小野田寛郎さん(1922~2014年)を描いた作品だ。9月に故郷・和歌山で開かれた試写会に親族の男性が来ていた。改めて話を聞くと、数奇な人生を送った小野田さんの素顔と、今の日本社会へのメッセージが浮かび上がった。(共同通信=力丸将之)

▽「玉砕は一切まかりならぬ」

小野田さんが取材に応じた新聞連載をまとめた「たった一人の30年戦争」(東京新聞出版局)で、まず帰国までの足跡をたどりたい。

小野田さんは和歌山県亀川村(現在の海南市)で生まれた。1942年に和歌山歩兵第61連隊に入営後、スパイ養成学校として知られた陸軍中野学校の二俣分校(現在の浜松市天竜区)へ入校した。当時の軍人は「生きて虜囚の辱めを受けず」との戦陣訓をたたき込まれ、敵兵に捕まったら自決せよとの教えが当然だった。だが、ゲリラ戦や破壊工作の戦闘要員を育成する陸軍中野学校の教えは違っていた。

敗戦濃厚となった44年末、ルバング島への着任命令が下った際、上官は次のように命令したという。「玉砕は一切まかりならぬ。3年でも、5年でも、がんばれ。必ず迎えに行く」

45年8月、日本はアメリカなどの連合国軍に無条件降伏したが、任務解除の命令は届かなかった。少尉だった小野田さんは赤津勇一・1等兵、島田庄一・伍長、小塚金七・上等兵との4人でジャングルに潜伏。上官の言葉を胸に秘め、歯を食いしばって生き続けた。

その間、食料を略奪したり島民らを殺傷したりし、フィリピン軍と戦闘することもしばしばだった。長引くゲリラ生活。50年に赤津1等兵が投降し、島田伍長が54年、小塚上等兵が72年にそれぞれ警察隊との銃撃戦で亡くなった。

孤独になり追い込まれる中、74年2月に島を訪れた冒険家の鈴木紀夫さんが小野田さんとの接触に成功した。政府は翌3月、上官だった谷口義美元少佐を現地に派遣し、小野田さんに任務解除を命令した。小野田さんは投降し、帰国を果たした。51歳だった。

▽カンヌで絶賛

「ONODA」はフランスのアルチュール・アラリ氏が監督を務め、青年期を遠藤雄弥さん、壮年期を津田寛治さんが演じた。7月のフランス・カンヌ国際映画祭の「ある視点部門」で上映され、終映後約15分、拍手が鳴りやまなかったという。

9月19日、小野田さんの出身地の和歌山県海南市で試写会が開かれ、市民ら約100人が訪れた。3時間弱の長い上映時間にもかかわらず、「あっという間だった」「小野田さんという一人の人間に引き込まれた」と感激を口にする人が多かった。

小野田典生(みちお)さん(71)は、特別な思いで試写会に足を運んだ。海南市の宇賀部神社で宮司を務め、遠い親戚にあたる人だ。

映画については「戦争の怖さがよく描かれている」と高く評価した。残留兵の小野田さんらが島民らに危害を加えるシーンについては、「ひどいことをしているから、島民には恨まれていただろう。殺された方はたまらない。ただ寛郎さんにしてみれば、生きるための手段だった」と、複雑な心境も打ち明けた。

▽潜伏生活にほとんど触れず

典生さんは、帰国したばかりの小野田さんと初めて会った時のことを振り返ってくれた。赤津1等兵の投降で小野田さんら残留兵の存在は知られていたが、当時24歳だった典生さんは、小学生のころに「ルバング島で寛郎さんが生きているらしい」と両親から聞いた程度の記憶しかなかった。

小野田さんは74年4月2日、沿道で待ち構える大勢の市民の熱烈な歓迎を受けながら実家へ戻った。典生さんが受けた第一印象は「眼光の鋭い人」。マスコミ取材に引っ張りだこで、各地を転々とする生活を始めたため、地元にはほとんど滞在しなかった。

近所の住民が小野田さんを囲む機会もあった。潜伏生活にはほとんど触れず、「私はもてはやされるようなことはしていない。命令に従っただけだ」と言葉少なだった。

ただ、小塚上等兵の話になると小野田さんは目の色を変え、「(殺した“敵”に対して)復讐(ふくしゅう)心しかない」と憤っていたことをよく覚えている。「(ゲリラ生活で)二十数年も共に過ごした戦友を目の前で殺されて、悔しかったのだろう」と典生さんは思いやる。

▽この国を思う力

精悍(せいかん)な顔つきで一糸乱れぬ敬礼の姿勢。小野田さんの帰国に対しては、熱狂的な歓迎があった一方で、「軍国主義の亡霊」などといった批判も多かった。

小野田さんは、当時の田中角栄内閣から贈られた見舞金100万円を靖国神社へ寄付した。するとバッシングの嵐が起き、誹謗(ひぼう)中傷の手紙も届いた。小野田さんが受けた衝撃はあまりにも大きかった。「日本人は戦争に負けて腐ってしまったのかと思った」と後年、典生さんに漏らしている。戦後すっかり変わってしまった日本社会とのギャップに苦しんでいた。

世間に順応できなかった当時の心境について、99年に行われた共同通信の取材に「今の日本に無条件降伏させられた気分だった」と答えている。小野田さんは日本を離れる決意をし、帰還からわずか1年で兄のいるブラジルへ渡り、牧場の経営を始めた。しかしさらに8年後、再び大きな転機が訪れた。

83年、横浜市でホームレスが相次いで襲われ、2人が死亡する事件が起きた。逮捕されたのは中学生を含む未成年のグループで、社会を震撼(しんかん)させた。

事件はブラジルの日系人向けの新聞でも大きく取り上げられた。小野田さんは「日本の子どもたちをなんとかしないといけない」と思い立ち、再び日本へ戻ることにした。帰国後、青少年の健全育成を目指し、キャンプでサバイバル術を教える「小野田自然塾」を立ち上げた。

テント生活を通して子どもたちに火をおこす方法やロープの結び方などを教え、「私たちは仲間と自然に生かされている。一人では生きられない」と語りかけたという。

「寛郎さんは一度は日本に絶望したと思う。それでも、この国を思う力はすごかった」。自然塾での共同生活を通して、小野田さんが子どもたちに伝えたかったのは「人として強くないと、他人に優しくすることはできない」というメッセージだったと典生さんは説明してくれた。

人として強くあること―。極限状態を耐え、生き抜いてきた小野田さんの言葉だからこそ、格別の重みを持つ。

▽潜伏生活支えた母の愛

典生さんが宮司を務める宇賀部神社は小野田さんの本家筋にあたる。社務所の玄関にかけられている大きな額には、小野田さんが30年にも及ぶ潜伏生活で肌身離さず身に着けていた千人針が飾られている。母タマエさんが戦地に赴く息子の無事を祈り、渡したものだった。トラの水墨画が描かれているが、ボロボロで薄汚れ、赤い刺しゅうが少し残っていた。

タマエさんは小野田さんが帰還するまで身の安全を祈り続け、食事を供える「陰膳(かげぜん)」を欠かさなかったという。小野田さんが過酷な生活の中で、強い気持ちを切らさなかったのは、軍の命令だけではなく、母をはじめとする家族の存在も大きかったのだろう。

小野田さんは2014年に亡くなるまで、戦争には絶対反対の立場を貫いた。「戦争は一度始めたら、あとはやるか、やられるか。究極の殺し合いだ。始めちゃいけない」と口癖のように言っていたという。フィリピン軍に囲まれた投降時には「自分は殺される覚悟だった」とも典生さんに明かしていた。

小野田さんは晩年、余命宣告を受けた後も講演活動に励んだ。いじめが社会問題になると、「いじめる子をつくってはいけない。いじめを見て見ぬふりするのは卑劣だ」と訴え続けた。生きるのが苦しくなり、自殺者が相次ぐ状況にも心を痛めていた。

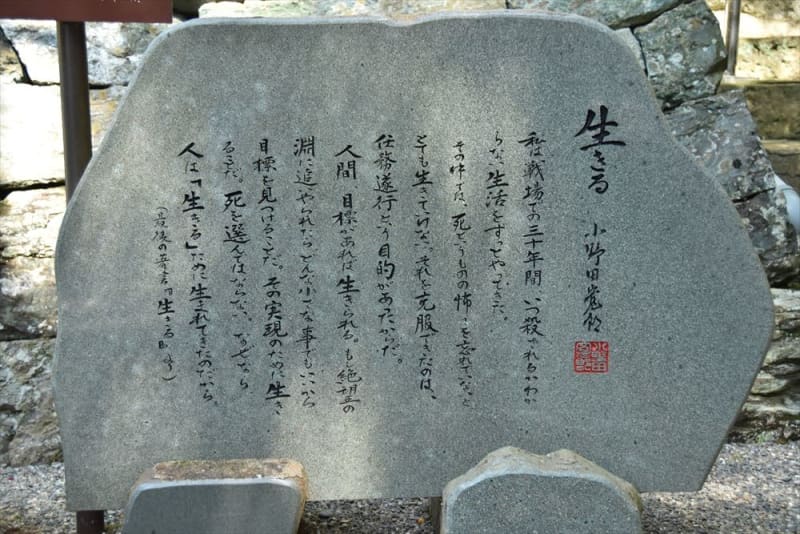

神社の境内に、座右の銘だった「不撓(ふとう)不屈」の文字が刻まれた大きな石碑がそびえる。その横に16年、新たな石碑が建てられた。小野田さん最後の著書「生きる」の一節が刻まれている。

―死を選んではならない。なぜなら、人は「生きる」ために生まれてきたのだから―