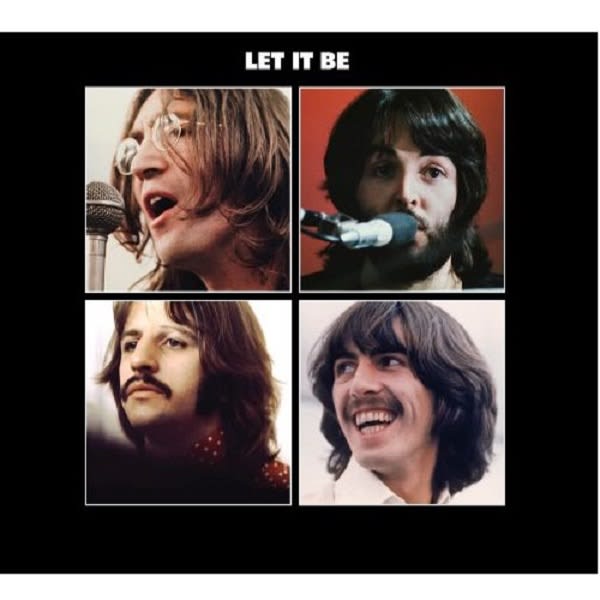

2021年10月15日に発売となり、日本でもデイリーランキング総合1位を獲得して話題となっているザ・ビートルズ(The Beatles)『Let It Be』の発売50年を記念したスペシャル・エディション。最新ミックスや未発表音源、グリン・ジョンズ・ミックスによる『Get Back LP』などが収録されたこの作品についての解説を掲載。その第2回です。

___

最後のアルバムはどっち?

ザ・ビートルズのラスト・アルバムは『Abbey Road』なのか、それとも『Let It Be』なのか?その2作について、ファンの間で、そんなテーマで盛り上がることがある。

一般的には、レコーディングが最後なのは『Abbey Road』で、発売が最後になったのは『Let It Be』というふうにとらえられているが、厳密には、そうとも言いきれない。『Abbey Road』は4人が意識的に完成させた最後のアルバムであり、『Let It Be』はメンバー(特にポール)の意志がほとんど反映されずに生み出されたアルバムである、と言ってもいいかもしれない。

レコーディングに関しても、『Abbey Road』発売後、1970年1月に『Let It Be』用の新録音曲として「I Me Mine」を、すでにバンドを抜けたジョン以外の3人で収録しているという、その2作には入り組んだ流れがある。

なぜそうなったのかというと、1969年1月のゲット・バック・セッションでの膨大な音源をアルバム『Get Back』としてまとめ上げる作業を、4人(特にジョンとポール)は、現場を仕切ったレコーディング・エンジニアのグリン・ジョンズに委ねたからだ。それが大きなきっかっけともなった。

お蔵入りとなったグリン・ジョンズによる『Get Back』

1969年5月にグリン・ジョンズが完成させた『Get Back』にメンバーがOKを出していたら、『Abbey Road』がおそらく最後のアルバムになっただろう。あるいはその先もまだしばらくはビートルズとしての活動は続いていたかもしれない。

その後、4人は『Get Back』を棚上げにしたまま、ゲット・バック・セッションでも演奏していた未完成の曲に先に手を付け、1969年8月に『Abbey Road』を完成させた。その間、ゲット・バック・セッション時に意図していたテレビショーが映画作品へと変更になる。そして1970年1月、新録音の「I Me Mine」以外にも「Let It Be」のリード・ギターとコーラスや「For You Blue」のヴォーカルなどに修正を加え、グリン・ジョンズが、今度は映画との“タイアップ”アルバム『Get Back』として再びまとめ上げた。

だが、この時も4人(特にジョンとポール)からNGが出て、再び『Get Back』は日の目を見ずに終わってしまう。

フィル・スペクターと『Let It Be』

そこで登場したのが、伝説のプロデューサー、フィル・スペクターだった。ビートルズのビジネス・マネージャーに就任したアラン・クラインの紹介で出会ったジョンは、ジョージの薦めもあり、お手並み拝見とばかりに、(ビートルズ脱退後の)最初のソロ・シングル「Instant Karma!」のプロデュースをフィルに託した。即座に発売したいと考えたジョンは、1月27日に書いたその新曲をその日にすぐさま録音した(発売は2月6日)。ジョンは、フィルの手際の良い仕事ぶりを気に入り、グリン・ジョンズが手掛けた『Get Back』の二度目の音源を(ポールには無断で)フィルに託した。

こうして3月23日から4月2日までフィル・スペクターがEMIスタジオでミキシング作業をし、『Get Back』は『Let It Be』として生まれ変わった。

ちなみに、4月1日のセッションにはリンゴも加わり、「Across the Universe」「The Long and Winding Road」「I Me Mine」にドラムを加えた。ピーター・バウンとともにレコーディング・エンジニアを務めたリチャード・ラッシュによると、この日のオーケストラのセッションについてスペクターは、「ポールが聴いたらどう思うだろうな」と言っていたそうだ。スペクターは大々的な伴奏をつけるために50人からなるオーケストラを招集したが、オーケストラのスコアを書いたのは、アップルからデビューしたメリー・ホプキンの「Those Were the Days(悲しき天使)」やジェイムス・テイラーのデビュー・アルバム『James Taylor』(発売当時の邦題は『心の旅路』)を手掛けたリチャード・ヒューソンだった。

作業に際し、フィルは映画の会話などを自由に使うことができたため、『Get Back』のコンセプトだった“装飾のない生身の音”ではなく、映画のサウンドトラック的な意味合いを強めたより豪華絢爛なアルバムとして仕上げた。

発売後とその内容

アルバム『Let It Be』は、ビートルズ最後(12枚目)のオリジナル・アルバムとして1970年5月8日に発売された(アメリカは5月18日発売)。アルバムは、アメリカでは予約の段階で370万枚を記録し、イギリス・アメリカともに1位を記録した。イギリスと日本の初回盤はカートン・ボックス仕様で、1969年1月(一部2月も)の“ゲット・バック・セッション”をとらえたイーサン・ラッセルによる164ページのカラー写真集『The Beatles Get Back』が付けられた(通常盤は11月6日に発売)。

内容に関しては、全12曲と、他のオリジナル・アルバムに比べると小粒な印象ではある。だが、「Let It Be」「The Long and Winding Road」「Across the Universe」の強力な3曲が入っていて、例えば『The Beatles (White Album)』や『Abbey Road』に比べると、一般的な知名度や名曲率は高い。サウンドも、ビートルズがいかに優れたロックンロール・バンドであったかを思い知らされる好演が多い。

「The Long and Winding Road」に関しては、派手なストリングスや女性コーラスの処理にポールが激怒した話は有名だ。『Let It Be』のスペシャル・エディションには、半世紀以上の歳月を経てついにオフィシャル・リリースとなった幻のアルバム『Get Back』も収録されているので、ポールの意図した質素なアレンジと、フィルによる映画音楽のようなドラマチックなアレンジのどちらの「The Long and Winding Road」がいいか、聴き比べてみるのもいいかもしれない。

__

ザ・ビートルズ『Let It Be』(スペシャル・エディション)

2021年10月15日発売