物流業界では2024年に向けて、再度物流危機に直面しています。前回、物流危機が顕在化した2017年は、ECの成長に伴い急増する宅配貨物の配送網のひっ迫がきっかけであり、物流業界はこれを運賃値上げで乗り切りました。値上げによる収入を原資に、物流事業者はドライバーの労働環境を是正し、ドライバーの採用強化や離職防止策を打ち、何とか「運べない」状況を回避しました。

しかし、貨物量と輸送能力のいわば物流における「需給」はバランスしたとは言えず、また貨物量の局所的な増加による偏在で、輸送効率は悪化の傾向が続いていることから、今後改めて「運べない」事態が危惧されます。そこに、拍車をかけるとみられるのが「2024年問題」です。

物流業界が抱える「2024年問題」とは

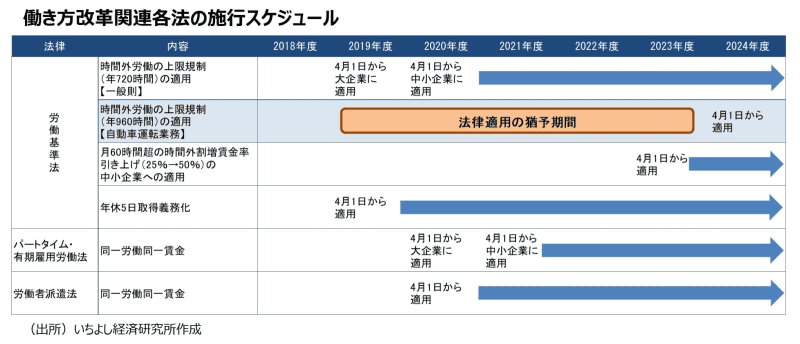

2019年に施行された働き方改革関連法に基づき、罰則付きの時間外労働時間の上限規制が設けられることになります。2019年度からこの規制は適用されていましたが、自動車運転業務は長時間労働の実態があるため、猶予期間が定められていました。しかし、2024年4月1日からは法律が適用され、年960時間が時間外労働の上限となります。時間外労働の上限規制適用の猶予期間終了により、ドライバーの需給はさらにひっ迫することが想定されます。

鉄道貨物協会の試算では、2017年度は10.3万人のドライバーが不足していました。ドライバー供給量は少子高齢化に伴い減少する一方、宅配貨物量の増加を中心に輸送量総量は変わらないとすると、2025年度20.8万人、2028年度には27.8万人が不足すると予測しています。

この予測をもとに、供給量に対する需要量でドライバーの充足率を算出すると、2017年度は90.5%でした。その後、充足率は低下の一途をたどり、2025年度は81.9%、2028年度は76.3%にまで低下し、2017年度の3倍近い水準まで不足数が膨らむことになります。まさに、2017年の物流危機以上の深刻さで「運べない」事態が差し迫っているのです。

2024年問題対応が物流事業者の腕の見せ所

これまでは、コロナ禍への対応で、2024年問題への取り組みは先送りとなっていました。新型コロナウイルスの感染状況に落ち着きがみられていることや、2024年のタイムリミットが近づいてきたことから、2024年問題に改めて目を向けるべき時が来ました。

特に、メーカーなど、荷主の2024年問題への意識はまだ低く、「運べない」事態回避に向けた取り組みに本腰を入れるのはこれからです。荷主が目指すべき目標は、運ぶことへの持続可能性を追求し、物流がボトルネックとならないサプライチェーンを構築することです。さらに、持続可能な物流網構築によるコストアップが想定されることから、効率改善で物流費を抑制することも大事な目標です。

このような荷主のニーズに対し、物流事業者が取り得る2024年問題への対応は、主に以下の3点であると考えます。(1)輸送効率の改善、(2)サプライチェーン全体の効率化、(3)ドライバーの負荷軽減、の3点です。これらの対策を進めることで、顧客の物流見直しの好機を捉えるであろう企業として、いちよし経済研究所では、トランコム(9058、東1)、鴻池運輸(9025、東1)、ユーピーアール(7065、東2)に注目します。

トランコムは、求貨求車という貨物情報と空車情報をマッチングする事業を手掛けています。宅配貨物の増加やJust in time生産システムの普及で多頻度小口配送ニーズが高まり、1件あたりの貨物量は減少しているにも関わらず、輸配送における作業量は増加し、トラック1台あたりの輸送回数は上昇しています。このため、国内の積載率は4割程度であり、トラックは荷台の6割に空気を乗せて運んでいることになるのです。荷台の空スペースの情報を捉え、そこに貨物情報をマッチングすることで、全体の積載効率の改善を図ることを目的としたサービスが同社のマッチング事業です。既存のドライバー供給量で効率化を図り輸送力を伸ばすマッチング事業は、2024年問題への切り札として存在感を増すでしょう。

鴻池運輸は、メーカーやサービス業の業務請負と物流業務の受託を組み合わせた複合ソリューション事業を特徴とする物流事業者です。メーカーは、物流領域のみで効率化や費用抑制を行うには限界があることから、生産現場も含めたサプライチェーン全体での効率化を志向するケースが増えています。従来より、生産業務と物流業務の双方を請負受託してきた同社は、サプライチェーン効率化のニーズに対し優位性のあるビジネスモデルが確立されているといえるでしょう。また、それぞれの業務の現場において省人化・無人化へ積極的に投資していることも、荷主のニーズを捉えた取り組みであるといえます。

ユーピーアールは、国内2位のシェアを有するレンタルパレット事業者です。国土交通省が策定した「総合物流施策大綱」では、ドライバーの負荷軽減を目的にパレットの利用が推奨されています。実際の現場では貨物の積み込みや積み下ろしがドライバーによる手作業で行われるケースが多く、その作業自体の負荷が大きいことや、ドライバーの労働時間の長時間化を助長していることから、パレットの利用は物流効率化に有効なツールです。作業効率化はドライバーの労働時間の削減に直結するため、今後さらにパレット需要は拡大するとみられ、レンタルパレット市場は成長市場であるといえるでしょう。同社は、これまでパレットを利用してこなかった業界に対し、専用パレットの提供や、アクティブICタグ搭載型パレットの開発などの多様なアプローチで、レンタルパレット市場におけるさらなるシェア拡大を目指しています。

ここに挙げた物流事業者だけではなく、あらゆる物流事業者が、2024年問題を課題として捉えるだけではなく、荷主の2024年問題への意識の高まりを契機に、事業拡大を図るチャンスと戦略構築を図っています。その中で、「選ばれる」対応策が提供できる物流事業者は、2024年問題が業績面でも注目度の観点からも飛躍の機会となると期待されます。

<文:企業調査部 甲斐友美子>