村上春樹のエッセイ集『サラダ好きのライオン 村上ラヂオ3』(2012年)の中に「いわゆる新宿駅装置」というエッセイがあります。今春刊行された長編『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(2013年)の主人公「多崎つくる」は新宿に本社を置く、鉄道会社で駅舎を作る技術者ですが、その彼が大変好きな場所として、新宿駅のことが、この小説の中に出てきますので、前回の「村上春樹を読む」でも紹介しました。

そのエッセイは、もしこういうものがあれば、もう少しこの世も便利になるのにな…と村上春樹が日ごろ考えているもので、なかなか商品化・実現化されないものの紹介です。

「いわゆる新宿駅装置」でメーンで登場する“新宿駅装置”については、前回紹介したので、それを読んでほしいのですが、今回、紹介したいのは、そのエッセイの冒頭で提案されている「小音量のクラクション」という装置のことです。

狭い道路を自動車で走っていて、前の歩行者に「車が行きますよ」と軽く注意したいんだけど、大きな音でクラクションを鳴らすとびっくりさせちゃうので、遠慮して鳴らせないという時がありますね。いやいや、私は自動車を運転しないので“あると思います”というのが正確な言葉ですが。

こういう時に、通常のものとは別に「ささやかモード」のクラクションがハンドルの脇についていると便利では…という提案です。村上春樹は以前にも、この「小音量のクラクション」を提案したことがあるそうですが、でも、なかなか商品化・実現化されないのだそうです。これを読んで、実に村上春樹らしい提案だなぁと思いました。

「ここにオレがいるぞ!」というのが“大きな音のクラクション”でしょう。そうではなく、自分がこれから進行していく中に「ささやかモード」のクラクションを鳴らして、自分を含む世界をなるべく混乱なく移動していくという考えが、本当に村上春樹らしいなぁと思ったのです。このようなことをさり気なく冒頭に記してある「いわゆる新宿駅装置」というエッセイが、私も好きです。

そして、その延長線上に今回の長編『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の「多崎つくる」という主人公の名前や駅舎を作るという彼の職業についても、受け取れるものがあるかと思っているのです。

今回は、この小音量のクラクション、ささやかモードのクラクションのことを入り口にして、今回の長編の主人公「多崎つくる」の名前や駅を作る彼の仕事について、ちょっと考えてみたいと思います。

☆

この『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』という題名を知った時、未だその内容を知らない段階でしたが、何かこれまでの作品名と違うなという思いを抱きました。みなさんは、どうでしたか?

もちろん長い題名ということもありますが、それなら『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(1985年)も同じぐらい長いです。しかも「AとB」「Aと、B」という題名は、似た形だとも言えます。

その異なる感じは、長さとは、どこか、何か違うものでした。変わった題名という点では、前作の『1Q84』(2009、10年)も、随分変わった題名ですが、その『1Q84』とも、また異なる感覚なのです。

でも作品を読み始めてしまうと、物語の展開に心を奪われてか、題名も馴染んできて…というか、“これまでと異なる題名の感覚”がどこかにいってしまったのです。

しかし、しばらくして、その題名に関する“異なる感覚”を思い出しました。そのきっかけは、知り合いの方から、今度の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』は、ファンの間では、今後、どう呼ばれていくのでしょうかと問われたことでした。

つまり、それはこんなことです。例えば『風の歌を聴け』(1979年)はファンの間では「風」と呼ばれていますし、2作目の『1973年のピンボール』(1980年)は「ピンボール」と呼ばれています。次の『羊をめぐる冒険』(1982年)は「羊」です。

『ねじまき鳥クロニクル』(1994年、95年)は「ねじまき鳥」または「ねじまき」でしょうし、『海辺のカフカ』(2002年)は「カフカ」だと思います。

村上春樹の長編で、ファンの間で、そのような略称がまだ安定していないのは『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』かなと思います。同作品を「ワンダーランド」と呼ぶ人と、「世界の終り」と呼ぶ人が私の周囲にいます。いまこの連載を読んでいる人で、もしあなたが村上春樹ファンを自任する方でしたら、この作品をどちらの略称で呼んでいるでしょうか? あるいはそれ以外で呼んでいますか?

そのような意味で、今回の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』を私の周囲の読者たちが、どう呼んでいるかというと、どうも「多崎つくる」と呼んでいる人と、「巡礼」と呼んでいる人との両派が私の周囲にいるような気がいたします。そのうちどちらかに落ち着いていくのかとも思いますが、今の私は「多崎つくる」派です。

そして、そのことを考えているうちに“これまでの題名と異なるなぁ…”と、当初、感じていたことを思いだしたのです。

その私が感じた“これまでと異なる題名の感覚”は「多崎つくる」という人名が題の中に入っていることであることに、気がついたのです。これまで村上春樹の作品で、そのまま人の姓名が入った長編小説があっただろうか…と思ったのです。

以来、この「多崎つくる」という名前は何なのか、その「多崎つくる」に込められた意味はどのようなものかということを考えてきました。そのことを今回は書いてみたいと思います。

ただし、その「多崎つくる」のうち、名字の「多崎」については、ここで記すほどのものを私は持っておりません。私以外の人の考えで、「多崎」について「なるほど」と思った指摘をいくつか紹介しておきますと、まず東日本大震災との関係で、被災地である三陸のリアス式海岸の地形との関係を挙げる人がおりました。

つまり、三陸のリアス式海岸は多くの崎があるような地形ですから、「多崎」なのではないかという考えです。確かにそうとも考えられますね。

さらに「多崎つくる」が高校時代に親しかった友人の女性クロを訪れる場所がフィンランドなので、北欧のフィヨルドという地形も関係があるのではないかという意見を述べる人も私の周りにいました。果たして、フィンランドがフィヨルドの地形の国であるのかは、私は詳しくないのですが、少なくとも「多崎」が三陸のリアス式海岸のことではないか…という指摘には、なるほどと思う気持ちがありました。

さらにこの小説の中で、指を六本持った人間の「多指症」のことが出てきますので、その「多指症」のことを言っているのではないかという指摘をした方もいらしゃいます。

「多」という文字が、この小説に印象的に出てくるのは、確かに「多崎」と「多指症」です。「多崎」の「多」は六本指、「崎」は「ゆびさき」という指摘も、これもなるほどと思いました。

「多崎」については、それらの意見に動かされるものがあったのですが、でも他にもまだ解釈の余地が残っているような感じが、私の中に漠然とあって、“それに違いない!”と思えるまでには至っていないのです(自分にアイデアが無いにもかかわらずなのですが…)。

なお「多指症」については『ねじまき鳥クロニクル』「第1部 泥棒かささぎ編」冒頭の章のタイトルが「火曜日のねじまき鳥、六本の指と四つの乳房について」というもので、そこに「六本指」の女の子の話が出てきます。小指のとなりにもう一本赤ん坊の指みたいな小さな指のようなものがついている、綺麗な女の子のようですが、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の六本指のことは、この『ねじまき鳥クロニクル』からの引用ではないかと思われます。

さてさて、ここで私が述べたいのは「多崎つくる」の「つくる」のほうです。

この「多崎つくる」は厳密には「多崎作」という名前のようです。その名前については、同作の中で次のように書かれています。

「本名は『多崎作』だが、それが公式な文書でない限り、普段は『多崎つくる』と書いたし、友だちも彼の名は平仮名の「つくる」だと思っていた。母と二人の姉だけが、彼のことを『さく』か『さくちゃん』と呼んだ」

そして、父親が彼の名前を付けた経緯が記されています。

「父親は実際に彼が生まれるずいぶん以前から、最初の息子の名前は『つくる』にしようと心に決めていたらしい」とあります。

その理由は「多崎つくる」自身にもよく分からないものでした。なぜなら「彼の父親は長年にわたってものを作り出すという行為からはほど遠い場所で人生を送っていた人間だったから」です。「父親はその名前の由来について一度も語らなかった」そうです。

でも「つくる」にあてる漢字を「創」にするか「作」にするかでは、父親はずいぶん迷っていました。「創」と「作」では文字が与えるイメージがかなり異なりますからね。

そして「母親は『創』を推したが、何日もかけて熟考した末に、父親はより無骨な『作』を選択した」そうです。

その「つくる」の父親・多崎利男の葬儀の後で、母親が「つくる」に教えてくれた話によると、「『創』みたいな名前を与えられると、人生の荷がいささか重くなるんじゃないかと、お父さんは言っていた。『作』の方が同じつくるでも、本人は気楽でいいだろうって」と言っていたようです。

そして、つくる自身がその父親の見解に賛同しています。「『多崎創』よりは『多崎作』の方が間違いなく自分の名前として相応しい」と思っているのです。

「つくる」の命名に関する話は、以上のような内容です。でもこの命名に関することは、この『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の中でも、かなり強調して記されている部分ではないかと、私は感じています。

例えば、父親の葬儀の後で母親が「つくる」に、その名付けについて明かす場面では「とにかくお前の名前については、お父さんは本当に真剣に考えていた」と語っています。

また命名の前には、三キログラムたらずのピンク色の肉のかたまりだった彼に対して「まず名前が与えられた。そのあとに意識と記憶が生まれ、次いで自我が形成された。名前がすべての出発点だった」と記されています。これは命名の儀礼に関する記述のようにも読めます。

さらに父親が最初の息子の名前を「つくる」にしようと心に決めていたことに関しては「彼は何らかの啓示のようなものを、どこかの時点で受けたのかもしれない。無言の雷鳴を伴った、目には見えない雷光が、『つくる』という言葉を彼の脳裏にくっきり焼きつけたのかもしれない」とも書かれているのです。

古代、雷鳴・雷光は神の顕現でした。前作『1Q84』では激しい雷雨の中、青豆とリーダーが対決し、天吾とふかえりが交わって、青豆が天吾の子を妊娠するという展開になっていきました。そこにも儀式的な要素がありますが、この「つくる」の命名に関しても「無言の雷鳴」「目には見えない雷光」が重要な祈りのような、儀式的な意味もった言葉として置かれているように思えます。

村上春樹は「多崎つくる」の父親がその命名にあたって「本当に真剣に考えていた」と書いていますが、つまりこれは、その「つくる」の名前に込められた思いについて、読者にも「本当に真剣に考えて」ほしいと、要請しているのではないかと思います。

「多崎つくる」の「つくる」について、以下、私の考えを記しておきましょう。

その「つくる」という名前の意味について、私が述べたいことは、なぜ彼の父親が「多崎創」ではなく、「多崎作」と命名したかということです。「創」と「作」の違いとは何かということです。そのことを「つくる」の駅を作るという職業から、考えてみたいと思います。

村上春樹の作品に出てくる主人公たちは、職業というものがなかったり、また毎日は職場に働きにいかなくてもいいような主人公が多く登場してきました。例えば『風の歌を聴け』の「僕」は大学生ですし、『ねじまき鳥クロニクル』の主人公は失業中です。『1Q84』の天吾は小説家を目指している予備校の先生ですし、青豆は殺し屋です。

この中では予備校の先生である天吾が一番仕事上の時間の制約を受けているかと思いますが、でも物語の上では、かなり自分の時間に自由度がありそうです。

でも今回の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』では、登場人物である、かつての高校時代の仲よしグループの5人全員が職業を持っているという設定となっています。アオはトヨタ自動車の優秀なディーラーですし、脱サラしたアカは現代の新宗教のような自己開発セミナーの企業を成功させています。殺されてしまったシロもピアノ教室の先生をしていました。フィンランド人と結婚して、同国に住むクロは陶器を作っています。そして「つくる」は鉄道の駅舎を作るという職業です。

物語の終盤に「つくる」とクロがフィンランドでハグをする素敵な場面がありますが、そこで、なぜ「多崎作」という命名だったのかということが、よくわかります。

「つくる」がエリ(クロ)の作った陶器を見て、「君には才能があるみたいだ」と言うと、エリは「才能のことはよくわからない。でも私の作品はけっこうここでよく売れているの。たいしたお金になるわけではないけれど、自分の作ったものが、ほかの人たちに何らかのかたちで必要とされているというのは、なかなか素敵なことよ」と答えます。

「それはわかるよ」と「つくる」は言って、さらに「僕もものを作る人間だからね。作るものはずいぶん違うけれど」と語るのです。

「駅とお皿くらい違う」と言うエリに対しては「どちらも僕らの生活にとって必要なものだけれど」と「つくる」が述べていますし、「もちろん」とエリも応じています。

「私の作品」「自分の作ったもの」「僕もものを作る人間」「作るものは」というふうに「作」の文字がいくつも含まれた2人のやりとりですね。

つまり『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』は2人の「ものを作る人間」が遠く、フィンランドの地でハグする小説だと言ってもいいかもしれません。その2人の作るものは「どちらも僕らの生活にとって必要なもの」です。

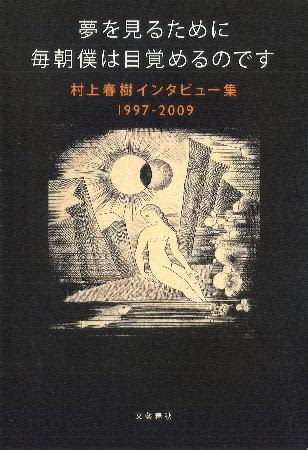

この「つくる」とエリの会話の部分を読みながら、『海辺のカフカ』をめぐり、文芸評論家の湯川豊さんと2人で、村上春樹にインタビューした時の言葉を思い出しました。これは村上春樹へのインタビュー集『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』(2010年)にも収録されていますが、そこから私が思い出した部分について紹介してみましょう。

それは「自己表現」ということをめぐる村上春樹の発言です。

「今、世界の人がどうしてこんなに苦しむかというと、自己表現をしなくてはいけないという強迫観念があるからですよ。だからみんな苦しむんです」と語っていました。

さらに続けて「僕はこういうふうに文章で表現して生きている人間だけど、自己表現なんて簡単にできやしないですよ。それは砂漠で塩水飲むようなものなんです。飲めば飲むほど喉が渇きます。にもかかわらず、日本というか、世界の近代文明というのは自己表現が人間存在にとつて不可欠であるということを押しつけているわけです。教育だって、そういうものを前提条件として成り立っていますよね。まず自らを知りなさい。自分のアイデンティティーを確立しなさい。他者との差違を認識しなさい。そして自分の考えていることを、少しでも正確に、体系的に、客観的に表現しなさいと。これは本当に呪いだと思う」と「自己表現」という言葉、考え方に強い否定の意思を語っていました。

この「自己表現」ということへの嫌悪ということを知って、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の「つくる」とエリの対話の場面を読んでみると、「自己表現」と対置するように、生活にとって必要な「駅」と「皿」というものを作ること、それに従事する「つくる」とエリの仕事が語られているように、私には受け取れるのです。

今回のコラムの書き出しで紹介した『サラダ好きのライオン 村上ラヂオ3』の「いわゆる新宿駅装置」で提案された「小音量のクラクション」「ささやかモードのクラクション」を「つくる」やエリの仕事と重ね合わせて、考えていただくと、私に届いたことがよりわかっていただけるかと思います。

つまり「いわゆる新宿駅装置」というエッセイで、大音量のクラクションというものが、私には「自己表現」というものに対応して、受け取れるのです。

小説を書くということは、そこに署名性もあるので、自己表現の方法というふうに捉えられがちですが、でも村上春樹にとってはまったく逆の行為として、物語を書くことがあるようなのです。

私と湯川豊さんのインタビューに対して「物語という文脈を取れば、自己表現しなくていいんですよ。物語がかわって表現するから」と村上春樹は述べ、さらに「僕が小説を書く意味は、それなんです。僕も、自分を表現しょうと思っていない。自分の考えていること、たとえば自我の在り方みたいなものを表現しようとは思っていなくて、僕の自我がもしあれば、それを物語に沈めるんですよ。僕の自我がそこに沈んだときに物語がどういう言葉を発するかというのが大事なんです」と語っていました。

そして、この「たとえば自我の在り方みたいなものを表現しようとは思っていなくて、僕の自我がもしあれば、それを物語に沈めるんですよ」という村上春樹の考え方を表しているのではないかと思えるところが、「つくる」とエリの再会の場面にもあります。

そのことを紹介しましょう。

シロ(ユズ)は死んでしまいましたが、「生き残った人間が果たさなくちゃならない責務がある」ことを「つくる」とエリの2人が確認して、対話する場面です。

「つくる」は「僕にできるのはせいぜい、駅を作り続けるくらいだけれど」と言います。

「それでいい。君は駅を作り続ければいい。君はきっとよく整った、安全で、みんなが気持ち良く利用できる駅を作っているんだろうね」とエリが言います。

それに対して、「できるだけそういうものを作りたいと願っている」と「つくる」は言い、さらにこんなことを述べるのです。

「本当はいけないことなんだけど、僕は自分が工事を担当した駅の一部にいつも、自分の名前を入れているんだ。生乾きのコンクリートに釘で名前を書き込んでいる。多崎つくるって。外から見えないところに」

それを聞いてエリは笑います。

「君がいなくなっても、君の素敵な駅は残る。私がお皿の裏に自分のイニシャルを入れるのと同じだね」と彼女は加えるのです。

駅舎の生乾きのコンクリートの“外から見えないところ”に釘で「多崎つくる」と名前を書き込むこと。エリが作った皿の“裏に”自分のイニシャルを入れること。それらは「僕の自我がもしあれば、それを物語に沈めるんですよ」という村上春樹の考えに対応した部分ではないかと思いました。“外から見えないところ”や“裏に”という点に「ささやかモードのクラクション」の考え方に通じるものを私は感じます。

この場面の「つくる」とエリの会話にも「作る」という言葉がたくさん出てきますが、でもここで「つくる」の作る「駅」というものを考えてみますと、それはエリの言うように「よく整った、安全で、みんなが気持ち良く利用できる駅」というものでしょう。

駅舎というものは、エリが作る陶器と同様に、実際に人に用いられる物です。必要とされて、実際に用いられるものには、突飛でもない形状のものはありません。

駅舎は機能的でなくてならないのです。「独創的な駅舎」というものはないでしょう。「独創」や「創」という文字の中には「自己表現」に繋がる感覚があるのではないでしょうか。その「自己表現」に繋がる感覚が、「つくる」の命名の際に「創」という漢字が「本当に真剣に考えていた」父親によって、却下された理由ではないかと、私は考えています。

そんな「自己表現」的な、独創的な「創」ではなく、「作」のほうに「よく整った、安全で、みんなが気持ち良く利用できる」ものを作りだしていく感覚があるのでしょう。

多崎つくるの父親が「本当に真剣に考えて」命名した「作」には、そんな「自己表現」ではないもの、みんなが必要として、みんなが気持ち良く利用できるものを「作る人」という意味が込められているのだと思います。

みんなが利用できる「駅」を作るという「つくる」の職業は「自己表現」という罠のようなものから逃れて、なお「作る」仕事として、選ばれた職業だと思います。

☆

さてさて最初のほうで述べた『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の略称の話ですが、今後、この名前の長い作品は「多崎つくる」と略称されるのでしょうか? 日本人は何でも小さく短くするのが好きなので、「巡礼」と呼ばれるのでしょうか? また「多崎つくる」が「多崎」「つくる」と分割されて、この長編が「つくる」と略称されるかもしれませんね。こういうことは時の流れの中でしか、分かりませんが。(共同通信編集委員・小山鉄郎)

******************************************************************************

「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓