◆事件報道は警察の言い分しか聞いていない

「当事者の言い分をしっかり聞いて、しっかり伝える」は、取材・報道のイロハのイである。当事者に取材していない報道は、「一方的だ」「偏っている」と強く批判されるだろう。

ところが、この大原則を実行せず、「一方の言い分」だけで成り立っているのが事件報道だ。

事件報道は通常、警察側の情報によって成り立っている。逮捕された容疑者は、取調室でどんなことを話しているのか? それがストレートに表に出ることはない。日本の刑事司法制度の下では、取材者は直接、身柄拘束中の容疑者に接触できないからだ。「私は犯人じゃない。身に覚えはない」と否認しているのか、「私がやりました」と認めているのか、それすらも警察を通じた間接情報でしか、知ることはできない。そして、いつの間にか、警察を通じての容疑者の言い分すら載っていない報道も珍しくなくなった。

取り調べ室で、容疑者は何を話しているのか。なぜ、容疑者の言い分を伝えることができないのか。密室での聴取は適正に行われているのかー。

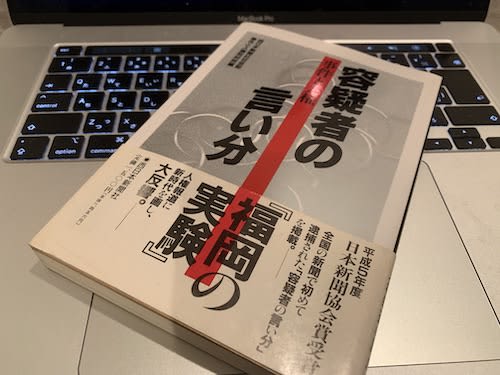

そうした事実に迫ろうという報道が1990年代前半、福岡で行われていた。西日本新聞の「福岡の実験 容疑者の言い分報道」である。それまでは表に出てこなかった容疑者の言い分を取材して報道するのだから、一連の試みは調査報道の一種と評してよい。

◆警察情報だけに頼る報道を脱する、と「社告」で宣言

一連の報道は、当番弁護士制度と連携する形だった。1992年12月16日朝刊1面の西日本新聞「社告」は、次のようにうたっている。

[社告]福岡の実験、事件報道で「容疑者の言い分」も掲載

西日本新聞社は、福岡県弁護士会の司法改革に連動して、当番弁護士などから得た「容疑者の言い分」を一定の基準に基づき掲載します。否認事件が中心ですが、容疑を認めていても、動機や背景に社会性があると判断した場合には記事化します。事件取材では、容疑者が逮捕された時点で接触が不可能となるため、結果として警察情報だけに頼る一方的な報道という批判を受けてきました。今回の試みはこうした点を踏まえ、容疑者の人権に配慮するとともに、より客観的な報道に徹しようというものです。むろん、身柄を拘束された容疑者に記者が直接あたることはできず、接見した弁護士から取材します。このため、当面は当番弁護士制度が充実した福岡県下が対象ですが、他地域でも条件が整い次第、掲載範囲を広げていく方針です。

そして、事件原稿の形が変わった。 日本で初めて、容疑者の言い分を載せる報道がスタートしたのである。

「言い分」を載せた原稿は末尾に「福岡の実験」という但し書きが付いた。例えば、次のようなスタイルである(実名のほか一部表記はイニシャルなどに変えてある)。

福岡県警に8日、出入国管理及び難民認定法違反の疑いで逮捕されたペルー人男性4人のうち1人は、同日夜接見した弁護士に「日本までの航空料金を友人から借金している。(ペルーで)仕送りを頼りにしている家族のためにも、帰国できなかった」などと話している。また別の1人は「父は日本人だが、早くして亡くなったので、自分はよく知らない」と言っている。弁護士によると、逮捕された四人は「何で逮捕までされなければいけないのか」などと話し、いずれも動揺した様子だったという。

●福岡の実験

福岡県弁護士会の司法改革と連動、当番弁護士などから取材した「容疑者の言い分」を一定の基準に基づき掲載しています。

親類に貸した車の物損事故の示談交渉に絡み、右翼を装って損害保険会社から現金を脅し取ろうとしたとして、福岡県警に恐喝未遂容疑で逮捕、送検された●●市内の無職B容疑者(70)は30日までに、面会した弁護士に対し「自分名義の車なのに、損保会社が十分な説明をせずに処理したので示談の説明を求めただけ。現金を要求したわけではない」と容疑を否認している。

●福岡の実験

福岡県弁護士会の司法改革と連動、当番弁護士などから取材した「容疑者の言い分」を一定の基準に基づき掲載しています。

◆時に冤罪にも加担する報道 それでいいのか?

それまでのマスコミは長く、「容疑者=犯人」という図式の報道を続けてきた。どんな容疑者であれ、裁判で判決が確定するまでは「推定無罪」が適用されるという原則を忘れ、大きな事件になると、容疑者の“悪者ぶり”を集中して報じた。その傾向は今も変わっていない。警察からの情報を鵜呑みにし、そこに寄りかかって報道を続け、時には冤罪にも加担していく。そんな事件報道の在り方を放置したままで良いのか。

西日本新聞の取り組みに関わった当時の社会部・寺﨑一雄氏は2020年7月の同紙にこう書いている。

「当事者双方から話を聞く。それが取材の鉄則だが、容疑者が警察に身柄を拘束される犯罪報道では不可能となる。そこから、警察情報をうのみにする構図が生まれ、時には「罪(えんざい)」報道にもつながるのではないか。

逮捕は本来、捜査の手続きにしかすぎない。さらに法の理念は「無罪の推定」にあり、どんな容疑者であれ、有罪判決が確定するまでは無罪と推定される。しかし、一般には「逮捕=有罪」という印象が鮮烈であり、後に無罪が証明されても名誉回復が容易でない。

そんな中、警察が公判維持に有利な「クロ」の材料ばかり提供し、捜査当局に不利な部分を隠したとする。こうした情報操作に対し、私たちは対抗する術(すべ)がほとんどなかった。当事者である容疑者から話を聞いて、反証を挙げるといった作業ができなかったからである。

かねて一方通行的な回路に風穴を開けたかったのだと寺﨑氏は言う。警察からだけでなく、容疑者の言い分も聞きながら、事実を多面的に積み上げていくのだ、と。しかし、警察や検察からは当然、猛反発を招いた。「西日本が敵に回った」として、広報担当以外は取材に応じない警察署が相次いだ。「言い分」とはいえ、自分の名前が何度も紙面に出ることで、容疑者自身が「苦痛」を感じたという報告もあった。読者からは「警察につかまるような悪に手を貸すのか」という意見も届いた。

それでも、西日本新聞の取材班は「実験」をやめなかった。「事件と人権」に関する連載キャンペーンも絡めながら、1年余りの「実験」を続けていく。その中には、暴走していないのに暴走したとして逮捕された少年の事件もあった。“誘導尋問で自供を強いられた”との言い分だ。この事件は結局、西日本新聞の調査報道取材も手伝って、少年は罪に問われることはなかった。冤罪を防ぐという成果も生み出したのである。

(フロントラインプレス・高田昌幸)