◆拘置所から届いた便せん7枚「僕たちは無罪だ」

著名な冤罪事件や再審事件であれば、重厚な弁護団が編成されて、世間やメディアからも注目される。だが、無名の被告人であっても、冤罪の苦しみは変わるものではない。

今から40年ほど前、そうした冤罪事件が大阪であった。

1984年4月17日。読売新聞大阪社会部の司法記者クラブの担当記者に1通の封書が届いた。差出人の住所は大阪拘置所。「拝啓、突然のお手紙で失礼致します」で始まる便せん7枚の手紙は、1979年1月21日夜に大阪府内で起きた女性(27)に対する暴行・殺人事件の加害者からだった。

この事件には、5人の“犯人”がいた。事件当時21歳だった男性、および18歳だった少年4人である。すでに一審で懲役刑に処せられていた。手紙の主はそのうちの1人である。

便せんには、自分たちは無実であるとして次のような内容が記されていた。少年の1人は知的障がい者であり、被害女性の夫から暴力で脅されて「殺したのはボク達です」「仲間は●●です」と紙に書いてしまったこと。警察はそれを信じてしまったこと。警察では毎日殴られ蹴られ、その恐怖から逃れたい一心で虚偽の自供調書に指印してしまったこと。血液型の鑑定がおかしいこと……。

◆冤罪の訴えには“偽り”も少なくないが……

冤罪を訴えるこうした手紙が獄中や拘置所から新聞社に届くのは珍しいことではない。裏付け取材をすると、すぐに偽りだと分かってしまうものが大半だ。この事件はどうだったか。読売新聞の記者が他紙を含めて過去記事を調べてみると、報道内容に冤罪を思わせるものはない。5人の不良グループに対し、一審大阪地裁は殺人などの罪で懲役10~18年を言い渡している。便せん7枚の訴えとは、落差が大きすぎる。この手紙も偽りか…。しかし、司法担当の記者3人はそう思えなかった。「これまでの手紙とはちょっと違う」。何かひっかかりを感じたのである。

記者たちはその後、どうしたのか。取材のプロセスをも記した『逆転無罪 少年はなぜ罪に陥れられたか』などを紐解きながら、その経過をたどってみよう。

◆食い違う血液型、供述内容もばらばら。しかし一審は有罪

この事件の一審で被告・弁護側は「物証」「自白の任意性」「アリバイ」の3点から無罪を主張していた。記者3人は公判記録を読み込み、ポイントを把握していく。

「物証」とは、血液に関するものだ。遺体から検出された血液反応はA型で、被害者の女性もA型だった。一方、被告5人の中にA型は1人。しかし、体液から血液反応が出ない非分泌型である。残り4人のうち2人はB型、2人はAB型だ。検察側は「5人が次々に被害者を強姦した後、殺害した」と主張していたが、なぜB型の血液反応が出なかったのか。「それは5人が無実だからだ」と弁護側は主張していた。

「自白の任意性」については、共謀した時刻や場所、強姦の順番や方法をめぐって5人の自供の内容は食い違いが激しいとして、弁護側は「供述調書の信用性は乏しい」と訴えた。「アリバイ」については、被告側に有利なアリバイを証言した複数の男性に対し、警察が脅しや暴力を振るい、被告に不利な証言を強いたと主張していた。

裁判所はそうした弁護側の主張を退け、ほぼ求刑通りの判決を下している。拘置所からの手紙に心を動かされたものの、記者たちは迷った。「冤罪か否かは不明なのに、どれだけの力を入れて取材すべきか」。そんな迷いを抱えたのも当然だった。

◆国選弁護人たちと接触 そして調査報道取材は始まった

転機になったのは、大阪高裁での控訴審から被告4人(1人は控訴せず)の弁護を担うことになった国選弁護人たちへの取材だった。弁護士は4人。刑事事件に強いという弁護団でもなかったが、一審の裁判記録に目を通し、無実を確信したという。国選弁護人に取材するたび、記者たちも「これはえらことになりそうだ」と感じ始め、次のように話し合った。

控訴審弁護団も一審判決に重大な疑問を抱いている。事件の背景には記録からは伺えない事実が隠されているようだ。じっくり取材し直そう。その結果、手紙で言っていることと逆の結果が出ても仕方がない。しかし、冤罪だったらとんでもないことだ。控訴審判決で無罪判決が出てからでは遅すぎる。

取材の結果、暴行殺人は無罪と確信が持てたら、控訴審判決を待たずに5人の名誉回復をしよう。ただ、最終的な判断は裁判所だ。取材は慎重に進めよう。

逮捕段階から事件をたどる検証作業が始まった。殺人事件の現場に足を運んだり、5人を緊急逮捕した際の手続き書類を読んだり。罪を認めて控訴せず刑務所に行った男性1人を除き、被告たちは拘置所に収監されている。その被告4人に質問の手紙を出すと、すぐに返事が返ってきた。「自宅から連行された時の様子」「連行中の様子」「取り調べの様子」「自白調書をとられた時の様子」などの質問に対し、事細かな具体的な回答がいつも寄せられる。それらの内容を重ね合わせると、捜査員の暴力や誘導によって4人の供述が訂正されたり、変転したりしたことが強く推定された。

そうした中、弁護団の1人が「これだけでも被告人は無実であることを示しています」と言って、記者に1枚のコピーを示した。一審弁護団から引き継いだ書類の山の中から発見したものだという。「検査処理票」と書かれたB5判の資料で、大阪府警科学捜査研究所によって作成された。被害女性の両乳房に付いていた唾液の血液型の判定結果はA型という内容だ。資料作成日は事件発覚の2日後の1979年1月24日。5人が逮捕される3日前だ。

繰り返しになるが、逮捕された5人の中にA型は1人。その1人も唾液などの体液から血液型が判定できない「非分泌型」である。つまり、大阪府警の捜査本部は5人の逮捕前に「犯人の血液型はA型」と知っていたにもかかわらず、血液型の合致しない5人を逮捕し、証拠との矛盾を無視して“自供”を迫り続けていたことになる。実際、乳房に関する供述調書の内容はばらばらだった。5人全員が犯行時に乳房をなめたり、1人だけがなめたり、別の1人だけだったり。それぞれが相互に矛盾していた。

◆「警察が怖くてウソを証言」

1984年5月、控訴審で男性が重要証言を行った。事件のあった夜、この男性は起訴された5人のうちの3人と一緒に酒を飲んでいたのだという。つまり、彼らにはアリバイがある。それにもかかわらず、一審までは警察の圧力によって事実と違うことを口にしていた。

一緒に酒を飲んだのは(事件のあった)21日だったということははっきり覚えています。なぜなら、警察や裁判所に行ってウソを言ったことを覚えているからです。(ウソを言った理由は)警察が怖かったのです。事件の2週間後ぐらいに呼び出されて貝塚署へ行きました。(中略)調べはきつかった。頭をどつかれたり、いすに座っていたら、いすごと放り投げられたりしました。「一緒にいました」と言うたら「お前も共犯や、犯人や」と言われてしゃべらしてくれなかったんです。

(一審でも嘘をついたのは)勇気がなかったのです。警察が怖かったし、(中略)結局、ウソと知って証言しました。みんなに悪いことをしたと、そればっかりでした。5年間、頭からこのことが離れなかったのです。5年もたっていますが、もし、皆に許してもらえるのなら本当のことを言います。

警察・検察が描いて一審判決が認定した「犯罪の構図」は、この瞬間に崩れ去った。その傍聴席にいたのは被告の家族ら6人と読売新聞の記者だけ。不良グループによる犯行であり、一審で判決も出ていた事件は、すでに他のマスコミの取材対象ではなくなっていた。マスコミが“その後”を報じていないため、世間からも忘れられた事件となっていたのだ。

◆判決前に「冤罪」と報道

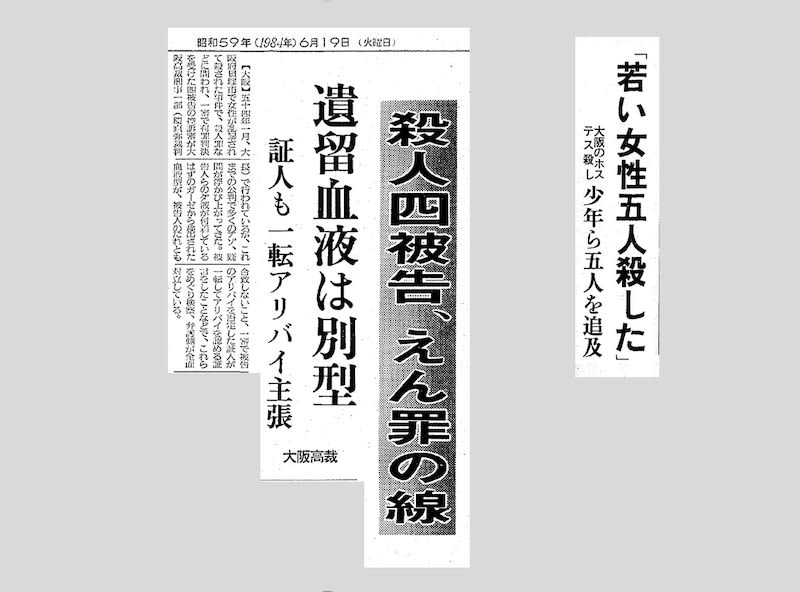

冤罪が浮き彫りになったと判断した読売新聞は同年6月19日の朝刊1面、社会面のトップに次のような見出しの記事を掲載した。冤罪を訴える拘置所からの手紙を受け取ってから2カ月余りしか過ぎていない。短期間での見事な報道だった。

「貝塚の元ホステス殺し 弁護側が新証拠 遺留血液型は別 府警の検査票」

「実刑4被告 友人もアリバイ認める」

「無実の叫び深まるナゾ 物証なし 元ホステス殺し公判」

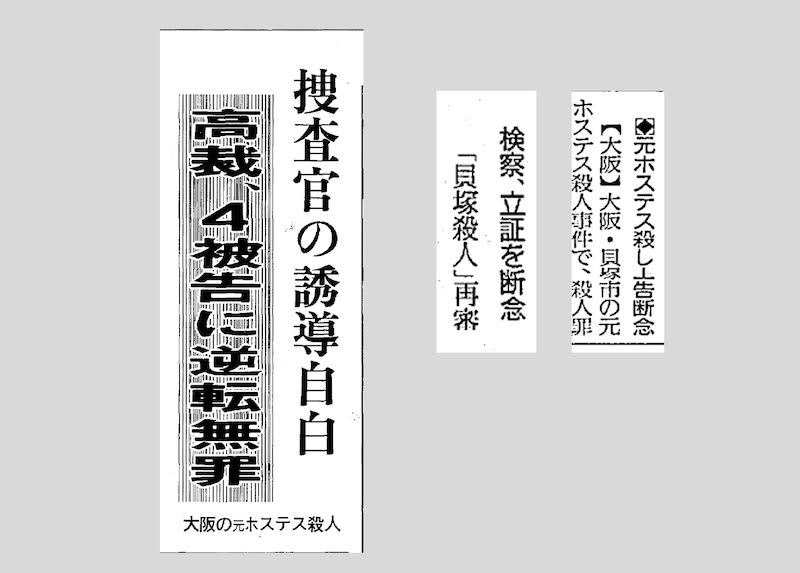

大阪府警の反応は「読売は何を狂ったんだ」「5人は自供してるんだぜ」「あとで恥をかくぜ」といったものだったという。しかし、その後の公判で追い詰められたのは警察だった。

法廷では、犯人とされた5人のうち3人のアリバイが証言された。残りの2人はどうだったか。今度は別の男性が証言台に立ち、犯行のあった夜の明確なアリバイを証言した。しかも、この男性は警察の聴取に対し当初、「2人にはアリバイがある」と主張したところ、証拠隠滅容疑で逮捕されてしまったのだという。警察は妊娠中だった男性の妻をも利用。妻は夫に対し、「供述を変えないと警察はずっと(留置場から)出さないと言ってる」と伝えざるを得なくなってしまう。

◆捜査員に殴られ、虚偽の自白

まだあった。

一審判決を受け入れて服役中だった男性の証人出廷である。一審で「(犯行には)加わっていない」と言っていたのに、なぜ控訴しなかったのか。証言台で男性は「控訴したかったけど、もう、つらかったから」と言い、重要な証言を行っていく。

実は、彼は被害女性の夫に暴力を振るわれて、「殺したのはボク達です」「仲間は●●です」という書面を書かされた当人だ。彼には知的障がいがあった。その書面を書かせられた際には、「包丁みたいな」ナイフで脅され、「6発くらい」殴られたと証言した。警察の取り調べでも、他の4人と供述が食い違っていると、「殴られた」と明かした。

1986年1月30日、控訴審判決で被告4人に無罪が言い渡された。服役していた男性も再審請求などを経て、89年3月に無罪判決を勝ち取る。再審無罪の判決言い渡しを終えると、裁判長はこう語ったという。

「長い間、大変ご苦労様でした。最初の段階で関係者がもう少し合理的に考えていたらこんな不幸なことは避けられただろう」

“関係者”とはもちろん、安易な見込み捜査をした警察であり、その捜査に追従した検察であり、被告の訴えを十分に検証しなかった一審の裁判官である。

控訴審で逆転無罪判決を出した裁判長は、この判決を最後に退官して弁護士になった。「なぜ冤罪が生まれるのか」―。読売新聞記者のその質問に対してこう答えたという。

「根源はやはり代用監獄(警察署の留置場)にあると思う。中で何が行われているかさっぱりわからない」

最近でこそ、「捜査の可視化」の必要性は社会で認識されるようにはなってきた。しかし、代用監獄や人質司法といった問題の根本は、ほとんど変わっていない。

(フロントラインプレス・本間誠也