会議に参加するリスト特任教授(右上)(辻特任助教提供)

本学化学反応創成研究拠点(ICReDD)所属のリスト・ベンジャミン特任教授が、2021年のノーベル化学賞に選ばれた。不斉(ふせい)有機触媒の広範な利用への道を拓いたことが評価された。ICReDDでリスト氏とともに研究に取り組んできた辻信弥(のぶや)特任助教に話を聞いた。

不斉有機触媒の可能性に光当てる

分子には、互いに鏡合わせの関係(鏡像関係)にあるものが存在する。化学的な性質は同じだが、生物に与える影響が異なるため、鏡像関係にある分子の片方のみが必要とされることもある。そのため、それらを選択的に合成する反応(不斉合成)が研究されている。

今回ノーベル化学賞の受賞につながった不斉アルドール反応は、医薬品などを作る上で重要な炭素原子同士の結合をつくる不斉合成の一種だ。不斉アルドール反応自体は、過去に金属と不斉配位子、あるいは抗体のような生体分子を触媒に用いたものが報告されていた。リスト氏の研究で重要なのは、触媒として金属を含まない小さな有機化合物を利用したことにある。

リスト氏は研究員時代に抗体触媒の研究をしていた。その後、不斉アルドール反応には抗体の複雑な構造が必要であるという先入観を疑い、抗体内の酸と塩基のはたらきを模倣することにより小さな分子でも再現可能なのではないか、と予想するに至った。さらに、有機化合物であるプロリンによって触媒される不斉反応のごく少ない例を発見したへイオース氏(スイス・ロシュ社)らの研究成果から着想を得て、プロリンが不斉アルドール反応の触媒として機能することをひらめき、00年に研究成果を発表した。

リスト氏が発表した反応自体は化学実験をする研究室ならどこでも検討できる簡単なものだ。辻特任助教によると、リスト氏自身も半信半疑で実験をしていたという。しかし、特殊なものとして見過ごされていた反応のメカニズムを明らかにし、その概念を一般化し応用可能性を示したことが評価され、ノーベル化学賞の受賞に至った。

リスト氏は大学では有機化学を学んでいたが、研究員としては生体触媒を研究していた。辻特任助教によると、今回の一連の発想は「有機合成の世界にずっといたわけではないからこそ見えてきた部分」でもあるという。

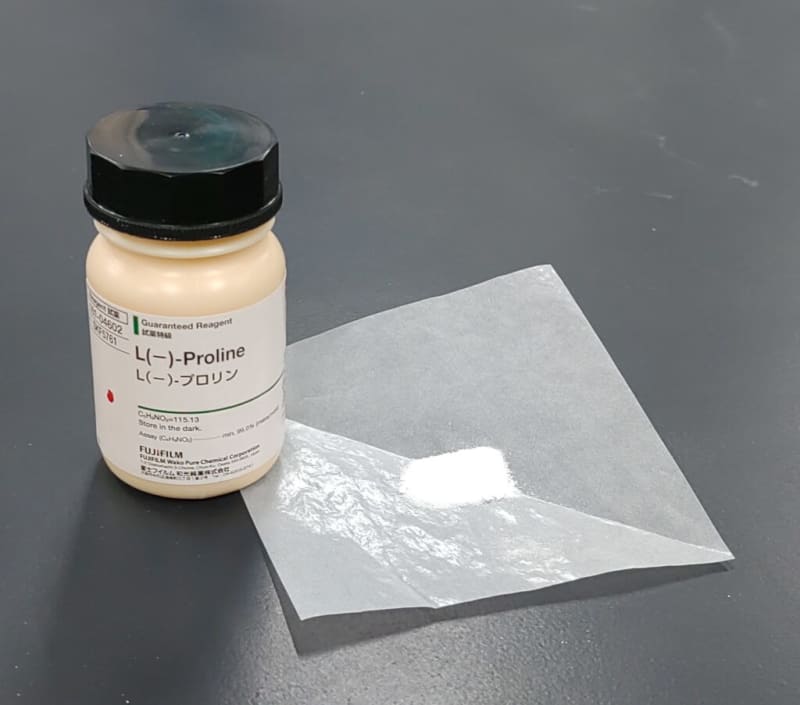

プロリンの粉末

従来の触媒と補い合う触媒として発展

有機触媒は金属触媒に比べてコストが低く、輸入に頼らないため供給が安定しており、環境負荷も少ない。インフルエンザ治療薬や高血圧の薬をより効率的に合成できることも分かっている。一方、大きなスケールで反応を進める上ではすでに金属触媒での製造方法が最適化されていることが多く、今までの触媒を使うメリットも大きい。ただ、実際にプロリンを使って抗HIV薬の合成を行っている会社もあり、「実際の医薬品製造の現場で使われ始めているというのが実情」だという。

有機触媒は従来の触媒の代わりに使われるのではなく、お互いに補い合うような、別物の触媒として発展してきているという。辻特任助教は「不斉有機触媒のパフォーマンスがどんどん上がって金属と変わらない、もしくは金属以上になってくれば、おのずと不斉有機触媒も選ばれるようになってくるだろう。それがこれから目指すところ」と話す。

ICReDDで新しい取り組み

本学ICReDDは、計算科学・情報化学・実験科学を融合させた研究を目的とした組織として2018年に設立された。同拠点立ち上げの際、前田理(さとし)拠点長の希望でリスト氏に参加を打診したことをきっかけに所属が決定。その後、同拠点の「リストグループ」が20年1月に始動し、マックス・プランク石炭研究所(ドイツ)のリスト氏のグループとの共同研究も行っている。ICReDDは、リスト氏にとって「従来とは違う新しい試みをする場所」(辻特任助教)であるという。