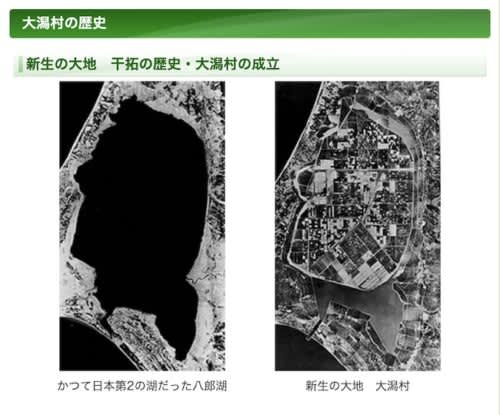

◆日本第2の湖をコメ耕作のモデル地に

かつて、秋田県北西部には琵琶湖に次ぐ日本で2番目に大きな湖があった。八郎潟である。第2次世界戦後の食糧難が続く中、国はここを干拓して水田とし、近代的で大規模な米作地帯とする「世紀の大事業」に乗り出した。干拓は1957年に始まり、1964年に完成。大卒の初任給が1万円強だった時代に、850億円超の予算をつぎ込んだ。

その地に入植したのは、全国から10倍の競争率をくぐり抜けて選抜された589人である。干拓でできた農地は東京・山手線の内側の2.5倍、農家1戸当たりの耕作面積は2.5ヘクタール。当時としては夢のような規模だ。入植者には鉄筋コンクリート造の三角屋根の住宅が用意され、当時は珍しかった水洗トイレも全戸に備わっていた。

秋田放送が制作した『夢は刈られて〜大潟村・モデル農村の40年〜』(2011年2月13日、「NNNドキュメント」で放送)は、そんな入植者が農政に振り回され、人生を狂わされていく様を追った力作だ。過去から撮りためた映像があったからこそ描けたシーンの数々。国に翻弄される人たちを追ったドキュメンタリーは数多いが、この番組は間違いなく絶対に視聴すべき一つだろう。

◆競争率10倍 選ばれし入植者たちに、国は「コメを作るな」

番組は数人の入植農家を軸に進む。その1人、坂本進一郎さんは東北大学を卒業し、政府系金融機関に勤めていた。絵に描いたようなエリート・サラリーマンから転じ、入植を希望したのは「広い大地で自由にコメを作ってみたかった」からだという。29歳で入植し、1年の研修を経てコメ作りを始める。ところが、まさにその年、国はコメ増産政策を一転させ、「コメを作るな」という減反政策に着手した。八郎潟を干拓してできた新しい自治体「大潟村」に課せられた減反面積は、4分の1。これに沿って、収穫前の青い稲を強制的に刈り取らせる「青刈り」が実施されていく。

坂本さんは当初、これに抵抗した。番組は、減反政策に従わずコメを作り続ける若き日の坂本さんを映し出す。農機具を操作する坂本さんの脇で、ハンドマイクを手にして「刈り取るか、踏み潰すかしろ」と叫ぶ農林水産省の役人たち。それでも言うことを聞かない大潟村のコメ農家に対し、国は入植時の契約書を立てに減反を迫っていく。「入植から10年以内に国の方針に従わなかった場合、国は農地の買い戻しができる」という内容である。

国に農地を取られることを恐れた農家は次第に減反を受け入れ、大豆などの畑作に転じた。しかし、干拓地は粘土質で、畑作に向いていない。多くの農家は失敗し、巨額の借金を抱え込んだ。坂本さんの借金は数千万円に達したという。

◆米国から小麦輸入の圧力 従った日本はコメ減反へ

大潟村でのコメ作りが始まった直後に、なぜ減反が始まったのか。理由は米国からの圧力だった。米国では小麦が大量に余り、その引き取り手として日本に目を付ける。その輸入によってコメがだぶつくため、減反を強いたのである。米国からの大量の小麦輸入によって、学校給食はパンに変わり、国民の間にパン食が急速に浸透していく。

入植農家の中には、減反に絶対従わない者もいた。富山県職員から農家に転じた長瀬毅さん、男澤泰勝さんの2人もそうだった。大潟村の農家たちは、国との約束によって全ての財産を売り払って、つまり新天地でのコメ作りを途中で投げ出すことができないような縛りを受け、この地にやってきた。それなのに、コメ作りが始まった途端、コメを作るなと言う。「警告します!違法な耕作をやめて退去しなさい」という国のアナウンスが流れる中、コメ作りを続ける2人。その中で長瀬さんは「(政府の政策によって)コメが余った責任をなぜ農民が背負うのか」と悔しそうに語る。

最終的に2人は「国の方針に逆らってコメを作り続けた」などとして、国からそれぞれ1億円の損害賠償を求められた。そんな金額を払えるわけがない。2人は住宅や農機具などの差し押さえ処分を受け、村を出た。その行方はわかっていない。

番組制作の時点で、大潟村では60戸以上が離農した。借金を払えず自殺した人も少なくない。しかもこの間、日本はコメの輸入自由化、環太平洋パートナーシップ協定=TPPの締結へと突き進む。国の方針を途中で受け入れ、大潟村で踏ん張る坂本さんは、番組の終盤でこう言う。

(日本にとって)農業が本当に必要か、必要でないのか、その段階はもう超えたけど、もう1回、国に考えてほしい。

民主党政権に代わった後、大潟村にやってきた外務大臣に向かって坂本さんは直筆の手紙を渡そうとした。減反してもコメは余っているのに、なぜ輸入を拡大し続けるのか。輸入しないという約束を反故にした理由は何か。そうした農政への疑問をしたため、もうこれ以上、輸入を増やさないでほしいと訴えるつもりだった。だが、演説の場所で坂本さんは、警備の警察官に取り囲まれてしまい、念願を果たせなかった。

◆過去の撮影記録 その「素材の熱」が番組を作らせた

この番組はギャラクシー賞大賞、日本民間放送連盟賞優秀賞などを獲得した。プロデューサーを務めた秋田放送の石黒修氏は『民報くらぶ』2011年9月号で、制作に至るきっかけをこう書いている。

(局内の)資料室で初めて見たのが、国の役人が農民に減反を迫るシーンだった。キャプションをみると今から30年前の映像。見始めて1分で釘付けとなった。やりとりに圧倒された。「米を作るために全てをなげうってこの村に来たのに、なぜ減反しなければならないのか」、役人に食ってかかる農民。対する役人は「まわりがみんな守っているのだから…」の一点張り。農民の主張が理にかなっているのは明らかだった。

なにやらおかしなことが、当時の日本で起きている。その後見た映像も、私の知らない強烈な村の真実ばかりだった。減反に従ったものの、畑作に失敗して多額の借金を背負い、自ら命を絶った村人たち。そして残された遺族にさらなる減反を迫る国の担当者。国の定めた基準をわずかに上回っただけで、青いまま稲を踏みつぶされ、村を追われた農民もいた。

遠い昔の話ではない。1970年以降の日本で実際に起きていた出来事だ。

ドキュメンタリー番組を作るうえで、重要なことの一つが『素材の温度』であると思う。特にテーマが大きければ大きいほど、取材する側にモノを伝える熱がないといけない。資料室で私が出会った過去の映像は、どれも熱かった。

1点にとどまっていると全体を見失うことがある。逆に、1点を見続けるからこそ、見えてくる全体像もある。放送局の先輩から後輩へ、そのまた後輩へと引き継がれてきた過去の録画は、後者の、1点を見続けることの重要さを教えてくれている。

■関連URL

『「Anatomy of a killing」デジタル技術で権力に迫る』(調査報道アーカイブス No.11)

『「ネアンデルタール人は核の夢を見るか」 地方局の秀作』(調査報道アーカイブス No.13)

『わずか2分の動画が伝える内戦の結末 「People of Nowhere」』(調査報道アーカイブス No.33)