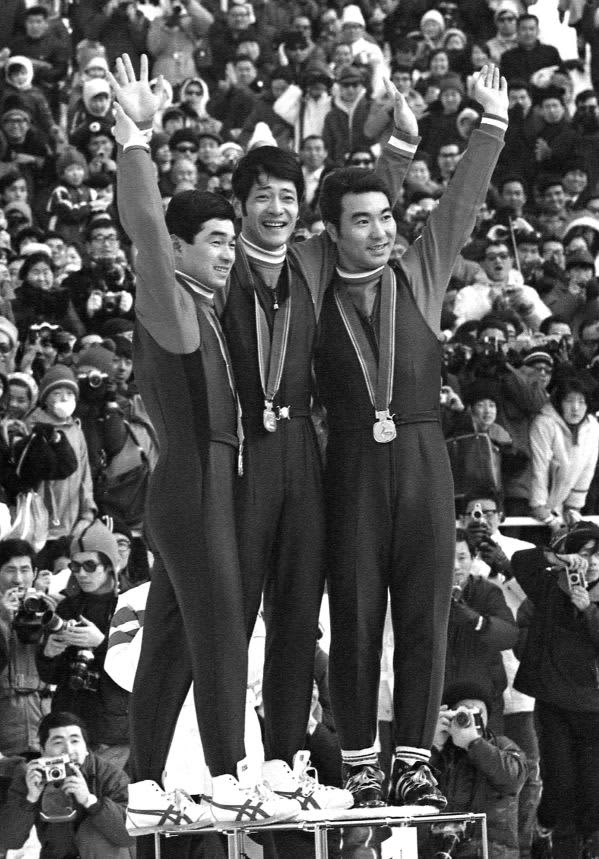

半世紀前の1972年2月、札幌でアジア初の冬季五輪が開催された。ノルディックスキーのジャンプ70メートル級(現ノーマルヒル)で表彰台を独占した日本勢は「日の丸飛行隊」と呼ばれ、金メダルを獲得した笠谷幸生さんは日本選手初の冬季五輪王者となった。ただ、本人は50年たった今も「負けた」という思いを拭い去れないでいる。(共同通信=三木寛史)

▽自国開催にも「淡々としていた」

笠谷さんは明治大時代の64年インスブルック、社会人になっての68年グルノーブルと、五輪に2度出場した。両大会とも順位は1桁に入れなかったが、28歳で迎えた札幌五輪では、豊富な経験を持つ日本の中心選手だった。自国開催にもかかわらず、比較的冷静に迎えたという。

「淡々としていたよ。高揚感なんてなかった。俺の信念は、五輪だからといってそれに向けて特別なことをするな、というもの。だから特別なこともしなかった」

慣れ親しんだ環境を存分に生かした。選手村は札幌市南部の真駒内。当時、警備はそれほど厳しくなかった。

「言葉や食事といった心配が一つもなく、競技に集中できる環境にあった。警備はないようなもので、選手村から地下鉄に乗って、今でいう居酒屋に行ってね。のれんを出すか出さないかの時間に飯食って、アルコールを少しね。今はそんなことをしたらうるさいけれど」

▽直前の国際大会「ジャンプ週間」で3連勝

選手としては円熟期に入っていた。スタートし、助走路を滑り、しっかりと踏み切って空中姿勢に移り、最後はきっちり着地する。一連の流れを自分のものにできるようになったのは69~70年シーズン。70~71年シーズンは国内で11戦9勝と圧倒的な強さを誇った。

五輪直前の年末年始には欧州に遠征。ワールドカップ(W杯)より歴史のある伝統の4連戦の大会「ジャンプ週間」に出場すると、初戦のインスブルック(オーストリア)からガルミッシュパルテンキルヘン、オーベルストドルフ(ともにドイツ)と3連勝し、手応えを得た。日本で国内戦があったために4戦目を欠場し、帰国して最終調整した。

この3連勝は笠谷さんに大きなアドバンテージをもたらした。ジャンプはスタート位置が大きなウエートを占める。高くすれば踏み切り時の速度は速くなり遠くへ飛べるが、飛び過ぎると斜面を越えて平面に近い場所に着地することになり、非常に危険だ。だから運営側は、その時点で最も強い選手が安全な範囲で最も遠くへ飛べるようスタート位置を決める。

世界の強豪が集うジャンプ週間で3連勝した笠谷さんと、好調をアピールした日本チームに有利になった。

「要するに自分のジャンプに適した位置からスタートできるかどうか、なんですよ。そこに来ないと優勝争いはできない。そうなったのがジャンプ週間だった。俺だけでなく、チームとしてもそうだった」

▽好きじゃなかったジャンプ台でトップに

「選手村とジャンプ台を往復する」生活が続いた後、70メートル級の当日を迎えた。1カ国・地域から最大4選手が出場し、2回の飛躍の合計点を競う。順番は2回とも同じ。日本は5番金野昭次、20番青地清二、38番藤沢隆、45番笠谷幸生だった。

会場は宮の森競技場。2万2060人の大観衆が見守る中、1回目に笠谷さんが最長不倒の84メートルで1位、青地さんが83・5メートルで2位、金野さんが82・5メートルで3位、藤沢さんが81メートルで4位と上位を占めた。

「うまくいったな、という感じ。俺は宮の森のジャンプ台、好きじゃなかった。なのにトップだった。欲がないから集中して飛べた。だからうまくいった。でも2回目は欲が出てがっちがちよ。なだめるのに大変だった。でも開き直った。『よし、宮の森が一番うまい金野が一番だ、金メダルだ』と」

2回目、5番目に飛んだ金野さんは79メートルでトップに立ち続けている。歴戦の笠谷さんにとって、状況は明らかだった。自分の後に金野さんを上回るような合計得点になる選手はまずいない。自分が駄目でも日本選手が優勝できる。そう見切って自分のジャンプに集中し、79メートルまで飛距離を伸ばした。

「思い切っていける、とその通りやったら何とか持ったんだよ。本当は82、83メートルは行かなければ…。ぎりぎりだった」

▽初めて体感した観客の「後押し」

この2回目で初めての体験をしたという。ジャンプはスタートすると周囲の音が消え、着地して初めて音が耳に入ってくる。着地した瞬間、すさまじい大歓声が聞こえた。まだジャンプを待つ選手が11人も残っているのに、優勝が決まったかのような大騒ぎだった。

「あの終わってからの声援というのは、びっくりした。人間、あんなに興奮するんだと。2本とも失敗しないで終えたのが不思議でね。誰のせいかなと思ったら、観客だった。あれはすごいぞ。念力だな」

実力、慣れ親しんだ環境、チームとしての力、そして目に見えない観客の「後押し」。全てがかみ合った金メダルだった。それでも、笠谷さんの気持ちはそれほど乱れなかったという。

「取りあえずうまくいったなという思い。周りを含めて特別なものは何もなかった。アクシデントがなく、すんなりいった。こんなもんでいいのかなとも思った。それより気持ちは本命の90メートル級(現ラージヒル)に向いていた」

▽大倉山に「自分を認めさせる」

当時のジャンプ競技は70メートル級と90メートル級の2種目。団体戦はなく、女子の種目もなかった。60年スコーバレー五輪までは1種目だけ。64年インスブルック五輪で70メートル級と90メートル級の2種目になると、90メートル級がより重視される雰囲気になった。「誰が一番遠くへ飛べるか」を競うスポーツだから、自然な感覚なのかもしれない。

「70メートル級は取って付けたようなもの、付け足しだ。90メートル級がメイン。柔道の重量級と同じで、やっぱり90メートル級で勝たなきゃ駄目だ」

二つのジャンプ台の違いも笠谷さんの思いに拍車をかけた。90メートル級の大倉山競技場は1931年に造られ、日本初の100メートルジャンパーを生むなどの歴史を刻み、五輪用に最新式に改修された。一方、宮の森は五輪のために新設された競技場だ。

「大倉山はジャンパーとして一つの登竜門というかシンボルというか。特別なんだ、昔から。何としてもやっつけたい台なんだ。ジャンプは最終的には人との勝負になるが、基本的にはいかにジャンプ台をやっつけるか、ジャンプ台に自分を認めさせるか、なんだ」

70メートル級から5日後の2月11日、90メートル級が行われた。「競技会の後半になるとばてばてになるのに、絶好調だったよ、俺にしては。90メートル級の公式練習も不安がなかった」と笠谷さんは振り返る。

午前10時、55選手が参加して始まった。観客は4万2149人。ほとんどの人が70メートル級の再現を期待しただろう。日本は2番藤沢、15番板垣宏志、27番金野、50番笠谷の布陣で臨んだ。

▽響いた4日間の「空白」

1回目、笠谷さんは106メートルで2位、金野さんが98メートルで6位につけた。トップは111メートルのウォイチェフ・フォルトナ選手。ポーランドの19歳の新鋭で、70メートル級では6位だった。得点差は5・5点。笠谷さんには逆転可能に思えた。

2回目、29番目に飛んだフォルトナ選手は87・5メートルと飛距離を落とした。「1回目は2等賞だったけど、全然大丈夫だった。90メートルを飛べば勝っていた」

しかし最後のジャンプは失敗に終わった。踏み切りでミスを犯し、向かい風にあおられた。空中で立て直そうと精いっぱいもがいたが、85メートル。入賞(当時は6位まで)も逃し、7位に終わった。

原因は重圧か。自分のジャンプに集中しきれなかった。日本初の冬季五輪金メダルという快挙となった70メートル級から、90メートル級までの4日間の「空白」の影響を笠谷さんは感じていた。

「すぐにやってくれればなあ。間隔が長すぎたね。周囲ががさがさ(雑音など)して調子が狂った。周囲も俺も金メダルなんて初めての状況だったから。勝ったことで精神的に変なものがあったのかもしれないね」

結果は納得のいかないジャンプになった。

「誰のせいでもない。自分のせい。絶好の風にスキーを挟めなかった。90メートル(より手前)に落ちるわけないんだもん。見ている人もそうだけど、俺にしても劇的な失敗だった。助走路の滑りも下手で、結果的に踏み切りで(目指す方向より)上に蹴ってしまった」

▽「負けたからこそ今がある」

日本初の冬季五輪金メダルを「快挙」「偉業」と形容されても、それは周囲の評価である。笠谷さんにとってジャンプ競技は、自然環境を含めてジャンプ台といかに向き合い、攻略して遠くへ飛べるかを問う「遊び」だった。だから宮の森の勝利より、大倉山のジャンプ台に挑んで屈した敗北感が胸に刻まれた。それは4年後まで続いた競技人生の悔恨となり、今も抱き続ける。

「スポーツは昨日勝っても、今日負けたら駄目なんだ。90メートル級で負けたということは、全部で負けたことと同じ。どうせ勝つんならこっちで勝ちたかった。大倉山をやっつけられなかった」

引退後は企業人である一方、ジャンプの指導者や全日本スキー連盟の幹部、国際飛型審判員などを務めた。もともと口下手で、表に出て行動するタイプでもない。それでも圧倒的な存在感で、2011年にスポーツ界から身を引くまで日本ジャンプ界のまとめ役を担い続けた。

「大倉山で勝っていたら人生は変わっていただろうなあ。負けて大成功で終わらなかったから、一歩下がるというか、有頂天にならなかった。だから今があるのではないか」

ジャンプ人生最大の敗北を納得させるように、懐かしむようにとつとつと話した。