誇張を正したいと思う。久しぶりにこのアルバムのことを思い出し、それならばと発売中のものをネットで調べてみたところ、未だに日本盤の帯には、最初に発売された1974年当時そのままの邦題、宣伝文が使われているではないか。これには思わず吹き出してしまった。

“悪魔の申し子たち。 その歴史的集会より”

当日、高校生だったが、アルバムのリリースはリアルタイムで知っている。ラインナップのうち、知っているのはブライアン・イーノだけだったが、ロキシー・ミュージック脱退後のことで、奇妙なルックスとファッションで男装の麗人みたいなイメージが浸透していたとはいえ、悪魔の申し子というのはいささか大袈裟に過ぎないかと思ったものだ。ブラック・サバスやヘビーメタルの人気者が集うといった類いならいざ知らず…。

その後、ケヴィン・エアーズやジョン・ケイル、ニコ、ロバート・ワイアットらのプロフィールを知り、どんな音楽を作っているのかを理解すればするほど、「悪魔〜」と書いたアルバム担当者のトンチンカン、やっつけ仕事ぶりに呆れ果てたのだった。たぶん音も聴かずに、いや聴いたかもしれないがまるでピンと来なかったものの、出演者のうち、ふたりがヴェルベット・アンダーグラウンドに関係していること。そのアンダーグラウンドという言葉から、強引に“悪魔”というのをイメージしたのだろうか。しかも、アングラ界では有名な連中が一堂に会して…という資料コメントを鵜呑みにしてコピーを書いたのに違いない。それが半世紀近くたった今も使われているってどうなのか? というわけで、本作のことを振り返りつつ、ことのついでにもっとマシなコピーはないものかと私も考えてみたいと思う。

まず、このライヴは「歴史的集会」ではない。ケヴィン・エアーズがアイランド移籍第1作目の「夢博士の告白」(これはなかなか秀逸な邦題である)の発売を記念してのライヴイベントをレインボーシアターで開催することになったのだが、せっかくだから同じレーベルメイツの(いまいちセールスが芳しくない)アーティストのプロモーションもぶつけたらどうか、というアイランド側の無理やりなブッキングがなされたというのが真相だ。後年、ケヴィン自身インタビューを受けた際にこの時のコンサートについて重い口を開いているが、無理な組み合わせであまり意味のあるものではなかったふうな発言を残している。

コンサートのメインアクトはあくまでケヴィンと彼のバンドで、オリー・ハリソール、マイク・オールドフィールドやロバート・ワイアット、ラビットらを含むサポート陣はイーノ、ケイルのバックもこなしている。また、イーノとケイルはケヴィンのステージでバックに加わっている(目立たないが)。ニコのステージのみ、イーノが務めている(アルバムではジョン・ケイルがニコのサポートをするのが常なのに、この時はイーノに任せている)。というわけで、ニコとジョン・ケイルは別として、ケヴィンとイーノ、そのふたりとジョン・ケイル、それぞれ普段の付き合いもなければ、音楽的な交流もない。このため、コンサートまで、ほぼ一週間(!)ほどかけてリハーサルを行うことになったという。

リハもそうだが、会場となったレインボーシアターの楽屋の空気はさぞかし妙なものだったろう。社交的なケヴィンは誰とでも言葉を交わしただろうけれど、ニコとしゃべることなんてあっただろうか。

実際にはケヴィンの『The Confessions Of Dr Dream And Other Stories 夢博士の告白』(‘74)に1曲、タイトルチューン「The Confessions Of Dr Dream And Other Stories」にニコがヴォーカル参加していたりする。エフェクトもかけ、地の底から湧いてくるような陰気な声を聴かせる。制作意図は不明だが、実験的でやや浮いた楽曲である。ケヴィンが彼女の起用を望んだのか疑問だ。

コンサートの全貌が明らかになれば印象はちがってくるかもしれないが、アルバムに収められたのはA面がイーノ2曲、ジョン・ケイル1曲、ニコ1曲。B面5曲は全てケヴィン・エアーズという構成になっている。イーノ、ケイル、ニコのボリュームが実際にこの程度であったとは考えにくい。これではほとんどレーベル・サンプラーみたいである。いつの日か、完全版のような形で音源がまとめられることを切に願うところだ。

※ 音源の有無はともかく、 アルバムのラストにニコのヴォーカルでバックはケヴィンも含めた全員で「All Tomorrow’s Party 」/ The Velvet Underground で締める、と。そうなっていれば、コンサート/アルバムはもっと意味のあるものになっていただろう。

かいつまんで出演者の紹介をしつつ話を進める。レディ・ファーストでいくとしよう。

ニコ(Nico)

ヴェルベット・アンダーグラウンド&ニコで知られるニコ(本名はクリスタ・ペーフゲン)。ドイツ出身の元女優。フェリーニの『甘い生活』に端役で出ている。その後、アメリカに渡り、アンディ・ウォーホルに見初められ、彼の実験映画に出演するのが縁で、あのヴェルベット・アンダーグラウンドのデビュー作にゲスト参加する。というわけで、彼女の収録曲は「The End」である。同年にニコ自身、代表作となる『The End…』(‘74)を発表しているのだが、もう少し、コンサート、そのライヴ盤であれば何か別の曲でも良かったのではないかと思うのだが、どうにもならなかったのだろうか。この絶望的な暗さ。初めて本作でニコを聴いた人が果たして彼女の他のアルバムを聴いてみようという気になるだろうか。その点、彼女の代表作ということになれば、ソロデビュー作で、もう少しシンガー然としたアルバム『チェルシーガール』(‘67)をいつか紹介したいと思う。ニコは1988年に49歳の若さで亡くなっている。

ジョン・ケイル(John Cale)

元ヴェルベット・アンダーグラウンドのジョン・ケイルもまた、その年、『Fear 〜恐れ』(‘74)というアルバムを出している。もしかすると、出演者の中でイーノと並んで高い音楽的な才能の持ち主かもしれない。2022年現在も現役のアーティストであり、ディスコグラフィーにも相当な数のアルバムが並んでいる。とはいえ、未だに一般的な知られるような成功と評価には縁がなく“アンダーグラウンド”なまま。だからなおのこと、彼などはせめてもう1曲ぐらい収録してほしかったと思う。アルバムの中ではオリジナルのエルヴィス・プレスリーのものを大幅に逸脱したアレンジで「Heartbreak Hotel」を歌っている。

イーノ(Brian Eno)

ブライアン・イーノもまた、ロキシー・ミュージックを脱退後、ソロデビュー作『Here Come The Warm Jets』(‘74)を出している。実際にはこの前年にキングクリムゾンの総帥、ロバート・フリップとの連名「フリップ&イーノ」名義で『No Pussyfooting』(‘73)をアイランドからリリースしているのだが、これは完全インスト&即興演奏で、現代でも異色のアンビエント音楽である。対して自身のソロ作は意外なくらいポップな仕上がりで、この路線とフリップ&イーノ、それから自身で立ち上げたインディーズレーベル「Obscure」で聴けるようなアンビエントミュージックをやっていこうという腹積りだったのだろうか。

このアルバムに収められたイーノの2曲には当日こちらが勝手に想像していた彼のイメージとあまりにも違っていたので、口をポカンと開けた「?」状態が続いたものだ。異常と思えるテンションで、素っ頓狂なヴォーカルで「Baby’s On Fire」を歌うイーノ。暴れるシンセ・ソロはかなりパンクっぽい。現在では音楽家として、プロデューサーとしても音楽史に残る偉大な存在であるイーノの、まだその才能のほんの片鱗しか見せていないころの記録と言おうか。

ケヴィン・エアーズ(Kevin Ayers)

そして、トリはアルバムでB面全てを割り当てられているケヴィン・エアーズである。彼がそれまでいたハーヴェストレーベルを離れアイランドに移籍し、第一作目となったのが『The Confessions Of Dr Dream And Other Stories 夢博士の告白』(‘74)で、コンサートはその発売を記念して企画されたものであることは先に触れた。元ソフトマシーン、ピンクフロイドのシド・バレットとも親しかったケヴィンをアイランド側は実はロックスターとして当てるつもりだったそうだ。その目論見は見事に外れるわけだが、それでもこのアルバムには彼のねじれたポップセンス、ディランの影響を感じさせるフォーク、ブルースのフィーリング、シュールで文学的な感覚が散りばめられた、彼の充実期の一枚であることは確かだ。ケヴィンという人は根っからのボヘミアンで、スケジュールに縛られたスター的な生活を毛嫌いし、彼がリーダーであったソフトマシーンをエスケープし、以降人生のほとんどをスペインの島で暮らした人だ。金髪で甘いマスク(不似合な低音ヴォイス)、ことに女性を惹きつけるルックスはスター性を備えている。これまで出したアルバムには傑作もあり、また別の機会にぜひ紹介したいと思う。ケヴィンは2013年に68歳で没している。

※ 『The Confessions Of Dr Dream And Other Stories 夢博士の告白』はボーナストラックを大幅に追加したデジタルリマスター版が2009年にリリースされている。

ワイアット、オールドフィールド

実に惜しい点もある。ケヴィンのサポートで参加したロバート・ワイアットがやはりこの年に名作『Rock Bottom 』(‘74)を出している。そしてマイク・オールドフィールドは傑作『Tubular Bells』(‘73)を出し、じわじわと評判を高め、ちょうどこのコンサート出演時にはアルバムが全英チャートのトップ10に入ろうとしている時期だった。最終的には『Tubular Bells』は全英チャート1位、米国においてさえBillboard 200で最高3位を記録するという、今でも信じられないようなセールスを記録した作品なのだが、そのオールドフィールドが、かつて自分が世話になったバンマス、ケヴィンを盛り立てるべく参加している。もしかしたらワイアット、オールドフィールドにスポットライトが当てられた時間があったかもしれない。が、ふたりとも当日はまだ新興のレーベル、あのヴァージンに所属していたのだ(オールドフィールドは所属アーティスト第一号だ)。仮に音源があってもアルバムに収められるわけがない。今ならレーベルの垣根も越えた完全版リリースも不可能ではないと思うのだが。

というふうに、惜しい点ばかり書いてしまったが、このアルバムがいまいちなのかと言えばそうではなく、むしろケヴィン・エアーズに関しては珠玉のライヴなのだ。私自身、東京九段会館で行なわれた彼の初来日コンサートを観ているのだが、このアルバムでもケヴィンを見事にサポートしているオリー・ハリソール(ギター)を伴ってのライヴは、ハリソールはともかく、主役のケヴィンは普段は楽器も触ってないんじゃないかと思わせるほどに素人っぽく、ユルい演奏だった。だから、ダメだったというわけではなく、彼らしいボヘミアンぶり、微睡んでいる吟遊詩人みたいな魅力にはさすがと思わせられたものだ。だが、大体はライヴはいつもぶっつけ本番なのか、まあまあの評価が大半だ。それがスタジオ作ではどこにやる気を隠していたのか、こちらの裏をかくような傑作、佳作をスッと出したりするから驚きなのだ。で、このコンサートでは、なかなか気合いの入った引き締まった演奏で、歌も色気たっぷりと、ケヴィン節が冴えている。誰かも書いていたが、彼のライヴとしてはベストの出来なのだから参る。これを聴いてケヴィンに惹かれない人、ことに女子なんていないんじゃないかと思う。

さて、このアルバムのキャッチコピーだが、難渋した。こんな感じでどうだろうか。

『June 1, 1974 聖人たちの饗宴』〜ケヴィン・エアーズ&ジョン・ケイル、イーノ、ニコ

TEXT:片山 明

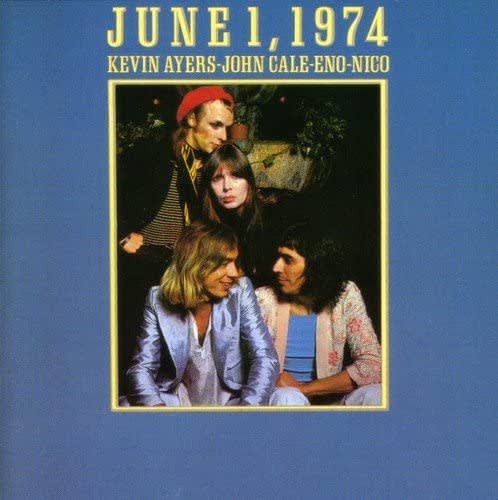

アルバム『June 1st 1974』

1974年発表作品

※詳細はリンク先をチェック