前回の話

四日目

昨日から男の呼び名が「彼」になった。彼にも名前があるのだろうけど、取りあえず今は、彼という以外に呼びようがないのだ。

というわけで今日は、昨日の成り行きから彼とデートすることとなった。彼がどうしても、もう一度電車に乗りたいと言い出したのが、そもそもの原因なんだけど。

私と彼の周りには、目に見えて空間があった。周りはぎゅうぎゅう詰めなのだ。

それは彼のオーラの賜物。というわけではなかった。どちらかと言うと、引いている、避けている、という空気が、バシバシ私の心の中を殴ってくるのだけれど、そんな空気に彼が気づくわけもない。私も気づかせたくもない。それは私なりに意地があったからだけど。

とにかく、私だけがバシバシと一駅分だけ心の中にジャブを浴び続ける。

電車が次の駅に着くと、みんな私たちのほうを避けるように降りていく。私も逆の立場ならその気持ちは痛いほど良く分かる。

彼は席が空くと、率先して優先座席に座ろうとするし、もちろん座る。それどころか、強引に私も座らされてしまう。

見るからに年老いた老婆が苦しそうに目の前に立っていても、彼は素敵な笑顔を浮かべ、何食わぬ顔で座っている。そんな彼の隣で座っている私は、顔から火が全部噴出してしまっていて、逆に顔が冷たくなってきてしまっている。

私は小声で彼に促す。

「ねぇ、前に苦しそうにお婆さんが立っているんだから、代わってあげようよ」

「俺が何歳だか知ってるんだろ? ここってお年寄りや体の不自由な人が優先して座れる席なんだから」

そう言って、彼はポケットから電子辞書を取り出す。

「いつも持ち歩いているの?」

「だって、奈美が『辞書は重すぎるでしょ』って言ったからだろ」

「そういう意味じゃないって」

目の前に立っている老婆が時折、私たちのほうを訝しげに見ている。

「ほら」

映し出された電子辞書のディスプレイには、お年寄りの説明が映し出されている? あっ、そうだ、調べるときは年寄りで調べないと。

「年寄り…年を取っている人、老人。かぁ」

「ほら、年を取っている人って出てるだろ」

優先座席で、目の前にお婆さんが立っているのに、満面の笑みを浮かべて足を組むなって。

「でも、老人じゃないでしょ!」

「何、ロウジンって」

「良いわよね、こういうときだけ分からないふりですか」

彼から電子辞書を分捕って、ろうじんと打ち込む。

「えっ、何これ?」

「何て書いてあったんだよ、ロウジンは」

「老人…年を取った人、年寄り……」

「さっきとおんなじじゃんか」

これはスゴロクなんかじゃない。何で電子辞書を引いて振り出しに戻らないといけないの。

思わずハッと顔を上げると、そこにはあのお婆さんの顔がある。明らかに不審がっている。どう見ても、お婆さんからは若者にしか見えない私たちが、さっきから年寄りだの老人だのと、電子辞書を見ながら言っているのだから、不審に思うに決まっている。しかも優先座席に私と彼が座っていて、お婆さんが立っているのだから。

私は小声で彼にまくし立てる。

「そっちは確かにお年寄りかもしれないけど、私はまだ二十七なの。私にしたら、今この状況は、すごく恥ずかしいことなの!」

お婆さんは川へ洗濯へ行ったようだ。とはならない。お婆さんは目の前に立っている。とりあえずロダンの考える人なみにてこでも動こうとしない彼を引き剥がす、シートから。

そもそものそもそもは、目的地の駅に着いたからに他ならなかった。

彼を散髪に連れて行くことに決めていた。

道すがら、話は気になっていた彼のこと、その1へ。

「ねぇ、歳っていくつなの?」

「えっと、それってあれだよな、キリストが生まれた年を基準にしてるってやつだよな?」

「うん。グレゴリオ暦ってやつね」

「あと、今年って、それで言うと何年?」

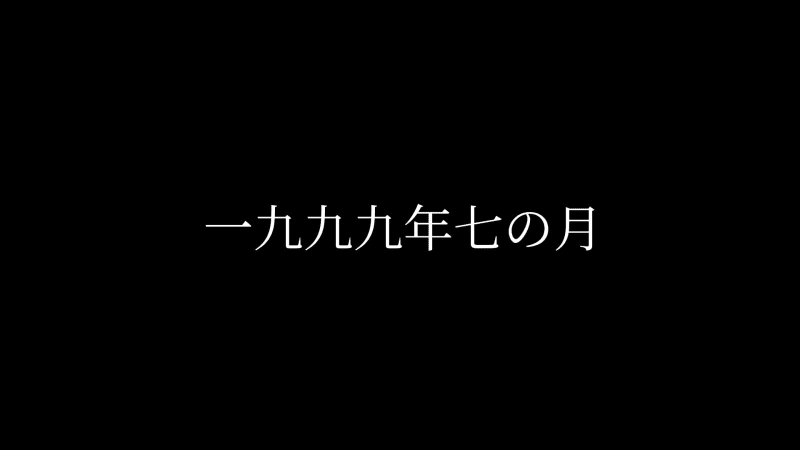

「一九九九年だよ。それも知らないの?」

「そんなことまで、いちいち把握してらんないのが、正直なとこっていうかさ。この状況、結構いっぱいいっぱいだったりすんだよね。そうだな、今年が一九九九年か。それなら、今年で五〇五歳になるかな」

今どき、デーモン小暮閣下みたいなことをサラッという人も珍しい。

そして、私たちは歩いているだけだ遊歩道の上を。何がいっぱいいっぱいなんだろう?

必死に500年ぐらい干支を遡って嘘を嘘でなくしようと努力を頭の中でしているんだろうか。

「何でお前、あんな鉄の箱にギューギューになってんの?」

また話は突然飛んでくる。でも、そもそもさっきは私たち以外がギューギューになっていた。

「あなたはいいじゃん。誰も寄ってこないんだし」

真顔で「え、そうなの?」という顔を彼はしている。

信じられない。

ここずっと信じられないことが続いているけど、今もリアルタイムでそれは続いていることを実感した。せずにはいられない。荒れたオフロードを爆進中のようだ。

真面目に答えるのもめんどくさいので、聞きたいこと、その2を聞く。

「ねえ、実際問題、名前は何なの? ずっと冗談みないな話しかしないし」

「何でも好きなように呼んでくれよ。ほら、ここでは恐怖の大王だとか何とかって呼ばれてるんでしょ?」

そういう彼だったが、私にも多少なりのプライドってのがあったから、図書館に足を運んだりして、苦心して、彼のホントの名前をやっと見つけた。たぶんあってそうなのをこの数日で。

そうやって苦心して探した彼の名前を呼ぶと、

「それ、ちょっと発音が違うんだよね」と軽くいなされてしまった。

ここは彼の国じゃないんだから。ここは日本なんだから、日本語の発音に合わせるだとか、それぐらいの寛容さがあっても良いと思う。そんなわけだから、それ以来、彼のことをホントの名前で呼んだことはない。生まれてはじめて名前で揉めた。きっとこの先誰とも揉めない自信があるぐらい。

「ちょっと、聞いてもいい?」

「なに?」

「あなたって、ノストラダムスのマブダチって言う割には、日本人と変わらない顔立ちしてるし、何より日本語ペラペラだし」

「日本にこういう諺あるでしょ! 郷に入れば郷に従えって。それですよ。俺は何でもそんな風にカスタマイズされてきたってこと」

「じゃあ、名前だって郷に入れば郷に従えじゃないの?」

「そこだけは譲れないの! あとは何だって譲れるけど名前だけはね。奈美だって日本人なら知ってるでしょ? 言霊ってやつ。俺の名前にももちろんそういうのってあるわけで。名前をカスタマイズしてはダメなの。あくまでオリジナルでなきゃ」

取りあえず私は、彼を全面改築することに決めた。帽子はまだ許せるにしても、あの貴族ぶった、いやまさに世界史の教科書に出てくるモンテスキューみたいなカーリーヘアーだけはどうにかしたかった。

彼の髪の毛にはすんなりと私の手は辿り着いた。その瞬間、モサッと音がして、彼のカーリーヘアーが地面に落ちたのだ。

え? ズラ? しかし、私の目の前には黒があった。ホントキレイな黒が。

彼は何だかニタニタして嬉しそうだった。

「え、知らないの? ファッションだよ、ファッション。ほらこの前見せてくれた本に載ってた人たち、あれもみんなカツラだから」

「え、そうなの?」

「どっかの誰かは頭に船乗っけてたよ」

彼は何かを思い出したかのような笑い方で私を見ている。

「ノストラダムスとはマブダチだったしぃ」

つくづく腹が立つけど憎めない。何なんだこの感情は。と心の中が申していた。

つまるところ、髪型問題は一瞬でケリが付いたので、なんだかいろんなものを持て余してしまっている。今日の目的地が急に消えたこの感情では3分の1も伝わらないって誰かが言っていた。

いっそのこと、この世界で最大の悪手である夢オチになんねーのかって、天の声が囁いているような気にもなるぐらい、私の周りの世界は、なぜか私の周りだけ混沌としていた。

とりあえず「美味しいカレーうどんを食べに行くぞ」、それだけ心の中に決めて歩きだすと、彼も慌てて着いてきた。