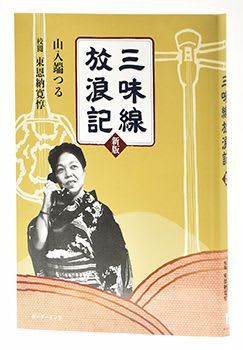

もし主人公と同時代に生きていたら? と想像をたくましくさせる一冊が「三味線放浪記」である。主人公山入端つるは実在の女性である。時は今から120年ほど前、首里王府は解体され共有とされていた土地の個人私有、つまり私有財産制が始まると同時に、物納・共有納だった納税も、個人が現金で納めるべき資本主義のシステムが沖縄人の生活を一変させた。明治後半から沖縄戦の戦前戦後にかけての出来事である。

名護屋部の貧農屋号眉屋の兄弟姉妹は連帯保証人故の借金を負ったまま早世した父の借財支払いのため、男兄弟は大東島や本土、海外へ出稼ぎし、姉たちは辻遊郭へと、貧農家族お定まりの人生を歩み出す。兄弟姉妹に愛されて育った末っ子のつるも11歳で遠縁の家に千貫文で奉公人に「売られ」、さらに13歳には遊郭辻で成功していた姉たちの元へ6年間2千貫文で売られていった。辻の大方の女性たちの運命とつるのそれが異なっていたのはつるが「芸能の神」に見守られていると信じて生きてきたことだった。

芸能の神は「なしんぐゎ(実の子)」でないつるにも芸事の習得を許し、女ながら芝居の地方を務めるほどに上達。辻を出奔し宮古島や東京、戦後川崎へと新しい運命に導いていく。同時に彼女の人生を開いたのは「言い出したら後に引かない」進取の気性と「すんでしまったことに未練を残さない」さばさばとした性分だった。自主自立の精神と言っていいだろう。これらは、家族の愛を一身に受けて育った幼少期が基になっている。つる自身は子を生さなかったが、数人の子を引き取り育てた。芸能への愛と同時につるは他人にも無私の愛の人だった。

晩年の沖縄学の大家東恩納寛惇との交流は新聞連載から初版、今回の新版本へと結晶。兄弟姉妹の運命は上野英信著『眉屋私記』に刻印され、2021年には屋部の渡波屋に日本語とスペイン語併記2基の眉屋私記文学碑が建立した。つるたち兄弟姉妹の苦難の軌跡は今後若者たちが国際社会を理解する出発点となるだろう。

(大城道子・移民史研究家)

やまのは・つる 1906年屋部村(現・名護市)生まれ。貧困のため13歳で辻に奉公に出され、三線を習得。のち三線片手に宮古、奄美、東京などへ転職。戦後神奈川県川崎市で沖縄芸能の発展に寄与し、のち帰沖。2006年没。