私は医科大の出身だが、共に学んだ女性のその後の働き方が気になっていた。学生時代、数学の苦手だった私は仲の良い女性の友達がテストで私より高得点を取るのを見て憧れた。私は記者になったが、友人たちは研究者になったり医療現場に出たりそれぞれの道を歩んでいる。しかし記者として取材していると、女性科学者からは、数が少ないことなどを背景に肩身の狭さを訴える声を聞く。一方、女性が多数を占める看護師でも、子育てしながら勤務する不安などを耳にする。それぞれの職場に、どんな問題が潜んでいるのか。(京都新聞・広瀬一隆)

■男性だったら、そんな言い方されなかったのでは

「専門家なら、そんな質問しないよね」。京都大で働く工学系の40代の女性研究者は、ある研究会で男性教授からそんな皮肉を言われた。「私が男性だったらそんな言い方をしますか」。即座に反論が心に浮かんだが、口にしなかった。言っても伝わらないと思ったからだ。「相手は無意識に言ってるんでしょう。でも男性からバカにするような言い方をされる経験は、ほかの女性からも聞く」

研究室で日常的に嫌な思いをするわけではない。同僚や学生とランチを共にしたり遊びに行ったりすることも多い。「基本的にはハッピーに過ごしているんですよ」。ただ、折々にささいなことで引っ掛かる。

そうした雰囲気は子どもの頃から感じてきた。数学や物理は得意だったが、親戚からは「女性は勉強ができないから、成績が落ちないように頑張ってね」などと、「女性」を理由にたびたび嫌みを言われた。「今でも覚えているからよほどカチンと来たんでしょうね」と苦笑いする。

■社会に根強い「理系は男」の思い込み

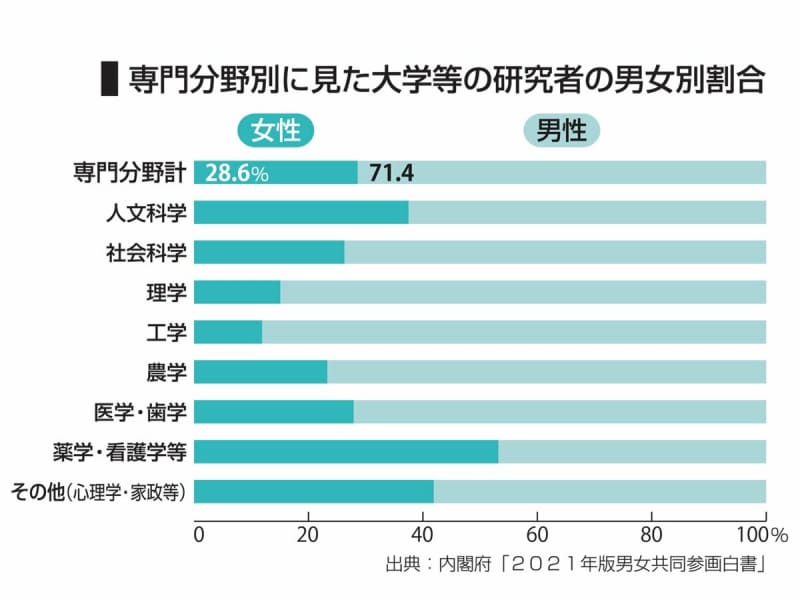

女性研究者が感じてきた「違和感」は数字にも表れている。2003~2019年の国際的な学力調査における数学の得点では、日本の中学2年の男女に差はない。しかし公立小中学校の教員に対する2018年の国立女性教育会館の調査では、「理数系の教科は男子の方が能力が高い」という項目で、「そう思う」または「ややそう思う」という回答は22.8%。世代別では20代の女性がもっとも多く31.8%だった。「理数系は男性」というイメージの根強さをうかがわせる。

科学において女性の立場が弱かったのは日本だけではない。「近代科学の源とされる西欧では18世紀ごろまで、夫と連名にするなど男性に従属的な形でなければ、女性が研究成果を発表するのは難しかった」。名古屋工業大の川島慶子教授(科学史)は話す。当時、大学などのポストは男性で占められ「女性は男性のために知性を使う時だけ認められた」という。

■ノーベル科学3賞の受賞者629人中、女性は23人

その後、1903年にマリー・キュリーが放射能の研究で女性として初めてノーベル賞を受けるなど、女性科学者の地位は向上した。しかしノーベル科学3賞の受賞者629人のうち、女性はわずか23人。ノーベル賞を取るような研究だけが「科学」ではないし、社会的評価とは別に純粋に好きな研究ができる環境も大切だ。ただ同賞受賞者の男女比の偏りは科学における女性の地位に関する一つの指標とは言える。

日本政府は、大学が採用する女性研究者の割合について2018年時点で工学系11%理学系17.2%だったのを、2025年には工学系15%理学系20%にそれぞれ引き上げる目標を掲げる。女性研究者の育児と研究の両立を促進したり、女性教授などを増やしたりする各大学の取り組みに年間約10億円の支援を行う。

■米国では「女性を軽んじるのは誤り」の意識感じる

育児の有無や昇進への希望にかかわらず女性への配慮が重要だが、京大の女性研究者は「制度はさまざまな形で整いつつある」と語る。しかし一方で、意識を変える大切さを指摘する。

大学院生時代、米国へ留学をしたとき「日本と違って開放感があった」という。研究者同士で議論していても日本にいるような気遣いは必要なかった。女性研究者だけのランチ会があるなど、居場所を作ろうという雰囲気があった。「日本の研究室は、メンバーの距離が近いなど良い面もある。でも米国では『女性を軽んじるのは誤り』という意識の浸透を感じられた」

自身が置かれた現状といえば―。「制度を整えるのは重要。でもそれとは別に、ちょっとした意識を変えるのは、とても難しい」

■女性が多い看護師の世界、本当に女性が働きやすい?

女性の少ない研究者の世界では、見えにくい「壁」があちらこちらにある。翻って女性の多い職業の一つが看護師だ。厚生労働省のデータで2018年の男性看護師の割合は7.8%。では男性の少ない職場では、女性にとって働きやすいのだろうか。取材を進めると、そう一筋縄ではいかない実態が浮かぶ。

関西地方に住む夫妻はともに看護師だ。夫(44)は看護師として20年以上働いてきた。妻(38)は現在、1~6歳の子ども3人の世話があるため育休中だが、いずれ現場に復帰するつもりだ。「患者が男女いるのだから、ケアする側も同じ割合になればいい」。2人は声をそろえる。

夫が看護師になったのは姉の影響だ。姉は医師とともに手術を行う看護師として働いていた。夜中もポケベルが鳴ったら病院へ向かう姉に「ちょっと特別な雰囲気」を感じていた。手に職を持てるのも魅力だった。「看護師に女性が多いのは知っていたけど抵抗はなかった」と振り返る。

■看護師の性別で、態度を変える患者も

食事の仕方に至るまで個々の患者の希望に添ったケアを担うのは、やりがいがあった。男性だから不利とは思わなかった。患者さんを車いすに乗せたり、ベッドで体位変換したりする時など、男性が必要とされることもある。女性患者からは術後の処置などで女性を希望される場合もあるが「その時は女性に任せればいい」と思っている。男性患者が男性からのケアを望むケースもあるからだ。

ただ、相手の性別で態度を変える患者もいる。消灯や風呂の時間などルールを守らない患者がいると、注意するよう女性看護師に頼まれる。「女性の言うことは聞いてくれないから」という。「自分には素直な患者さんでも、女性看護師には違う一面を見せている時がある」と明かす。

■女性多数でも、育休が取りやすいわけではない

子どもが授かると妻は産休と育休を取得したが、夫は一度も育休を取れなかった。夫が育休を上司に打診した時は「取っていいんだけどね…」と返された。育休取得が歓迎されていないことが伝わってきて、それ以上は強く言えなかった。3人目が生まれた時、妻は1人で赤ん坊をあやしながら公園で上の子どもを遊ばせた。「夫が育休を取ってくれるとぜんぜん違うのに」と思ってしまう。

妻は子どもが生まれる前は朝8時から夜9時まで働いていた。職場に復帰後、子育てしながらどんな働き方ができるのか。不安は消えない。

夫妻の話からは、職場で多数を占めるにもかかわらず、女性が働きづらい状況が浮かび上がる。問題の背景には何があるのか。

■ナイチンゲールから始まる、看護師への固定観念

看護師とジェンダーを研究する明治大の平川景子教授によると、看護師の原点には戦場で兵士を手当てしたナイチンゲールの存在がある。家事や育児など人の世話は女性が担うべきという固定観念と相まって「患者を世話する看護師は女性で、他者へ奉仕する存在」とのイメージが定着した。

実際、日本で男性の「看護士」が制度として確立したのは1968年。「看護婦」という名称が消え、「看護師」となったのも2002年からだ。

■「家庭」で女性に求める役割、看護師にも求めていませんか

さらに女性の社会的地位の低さと医師に従属する立場という構造が重なって、多数派を占める女性にとっても過酷な勤務実態は放置されがちだったという。平川教授は「男性に比べ仕事の少なかった女性が、看護師という職業を確立してきた。しかし賃金は十分でなく正当な待遇を得られていない」と指摘する。患者が女性にハラスメントしたり「子育ては女性」という職場の空気があったり、硬直化した価値観が温存される点も問題とする。

平川教授は強調する。「家庭で女性に求められる役割が、女性看護師にも望まれている。ケア職である看護師がプロとしてより尊重されれば、男女比も同じに近づくのではないか」

科学者と看護師。2つの職業は、医科大で学んで記者になった私にとって身近な職業だった。そこにどれだけ男女の壁があるか。今回初めて知ったことも多かった。しかし、「知らなかった」という事実は、「無責任」と裏腹だったのではないか。