フジイコーポレーションの看板商品である除雪機の製造風景

金属加工業が集積している新潟県燕三条地域は、その産業構造の特殊性から、戦中の材料不足、海外との貿易摩擦、プラザ合意に代表される為替の変動など、様々な「時代の荒波」にさらされてきたが、時代に合わせる柔軟性で地場の産業を守り抜いてきた。

この企画では、そうした燕三条のベテラン経営者に逆境の経験談を聞きながら、これからビジネスに立ち向かう社会人、あるいは若手経営者へのヒントを見つけていきたい。(【前回】「匙屋に徹す」──洋食器を製造して100年以上の老舗、燕物産株式会社(新潟県燕市))

第2回は、金属洋食器から産業機械までさまざまな金属加工業が発展してきた新潟県燕市に本社を構えるフジイコーポレーション株式会社の藤井大介社長に話を聞いた。

────

同社の創業は1865年で、当時は農具の製造を行なっていた。その後プレス加工や金型の製造、ガソリン・家電製品、鋼材などの販売を始め、現在は機械事業部において除雪機や草刈機、高所作業機などの開発・製造・販売を行なっている。特に除雪機においては世界各国でニッチトップを誇る企業だ。

同社の5代目社長となる藤井大介社長は、代々社長を務める創業家の生まれで、社長に就任したのは1983。26歳という若さだった。

当時東京在住だった藤井社長は、父である先代・恒雄氏が倒れたとの連絡を受け見舞いのつもりで帰省したが、最期を看取ることはできなかった。当時のことを藤井社長はこう語る。「私は代々家業を継いでいる家の長男ですが、家業を継ぐいう考えはありませんでした。東京で学び、国際金融と開発金融で世界を股にかけてビジネスをしたい、将来は国際機関で仕事をしたいという夢があり、その一歩を踏み出した矢先でした。この先ずっとここ(新潟)にいるつもりで帰ってきたわけではありませんでした。ですが、突然父が亡くなるというただならぬ事態に、東京へ戻るわけにもいかず家業を継ぐことになりました。今でもそう思っていますけどね(笑)」。

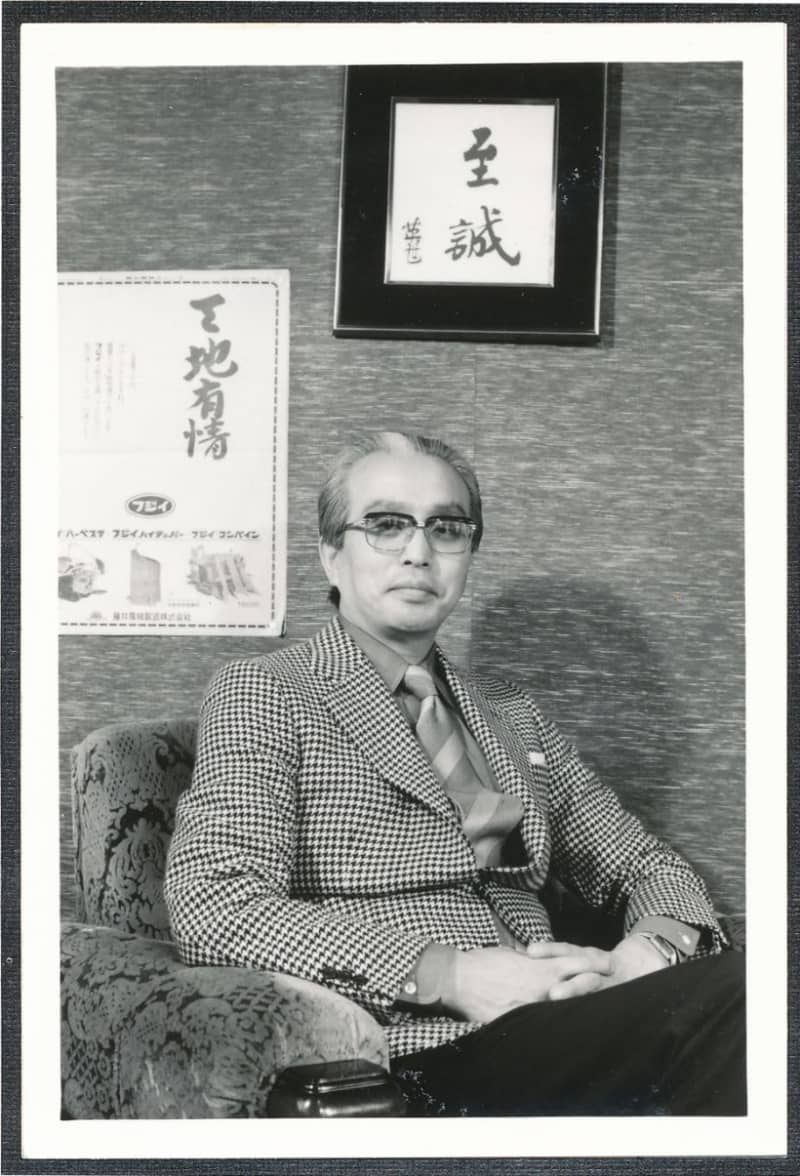

大介社長の父である先代の藤井恒雄氏

突然社長に就任することとなった当時の苦労話を聞こうとすると、「こういう話をすると苦労されたんですねと言われますが、苦労とは思っていません。それが仕事でしょ?」。

そう飄々と話す藤井社長だが、「一日が終わり寝る時に思うのは、明日は夜逃げしなくていいのかな、無事終わってよかったということ。そして仕事納めの日は、今年も潰れなくてよかったと。これは父も言っていましたね。ダモクレスの剣で、王座の上には剣がぶら下がっていると言いますが、その心境です。小学生か中学生のころ、それを読んだ時にはピンと来ませんでしたが、社長に就任してこういうことかと思いました。私のベッドにはいつも剣がぶら下がっているんですよ。いっそ剣が落ちてくれたら楽なのではと思う時もありました」と、私たちの想像を絶する過酷さを打ち明けてくれた。

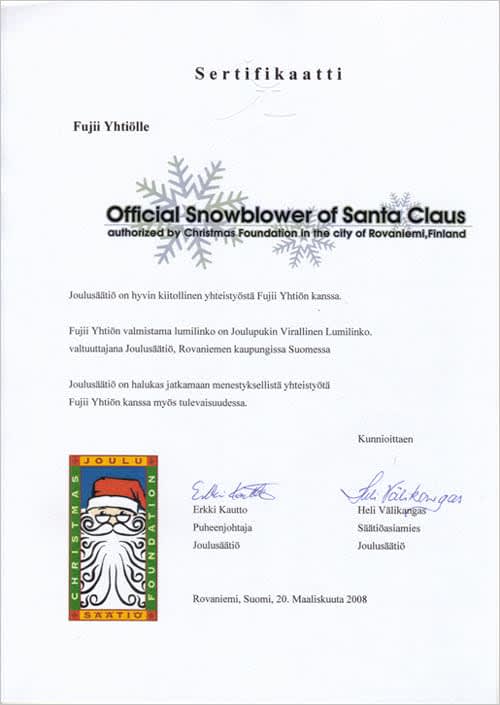

藤井社長はこれまで、数々のメディアでインタビューに応じているが、写真掲載はNG。顔写真の代わりにと提供されたのは、サンタクロースの画像だった。その理由について「写真を毛嫌いしているわけではないんですよ。社長の顔や名前で会社が有名になっても意味がなく、社員の顔と名前が売れてなんぼ。そういった気持ちの表れから、いつも顔は載せていません」と話した。

顔写真の提供を依頼するとこの画像が送られてきた

フィンランドから送られたサンタクロース公認証書

サンタクロースを自らの象徴としているのには理由がある。同社の除雪機は2007年にフィンランド・サンタクロース村公認除雪機に認定され、実際にサンタクロース村で使われているのだ。

フジイコーポレーションでは60歳の定年を過ぎても70歳まで働くことができる再雇用制度を採り入れ、高齢者が技術と経験を生かしながら長きにわたり働いている。1994年の高年齢者雇用開発コンテストで努力賞を受賞していることからも、早くからこういった取り組みをしていることが分かる。

また、女性雇用にも積極的で、2014年には、他社に先駆けた高齢者雇用や外国人雇用、女性社員の活躍が評価され、経済産業省「ダイバーシティ経営企業100選」を受賞。現在は障がい者雇用にも取り組んでいる。

藤井社長と話していると、随所で「うちの社員」という言葉が出てくるのが印象的だった。現在124人いる社員の中には、藤井氏が子どもの頃から働いている人もいるという。

「今の資本主義社会の中で、経済的基盤を失った人間は自立できないからと、年金に手が届くまでは絶対に雇用するという先代社長の信念のもと、進めていることです。最近65歳の社員に資格を取ってもらいました。経験や知識を生かして、さらに活躍してほしいという思いです。死ぬまで働かせる気かと言われていますが……」と藤井氏。日本経済が成長している時期、離職率は高かったというが、現在は「離職率は低下し、50年、60年という人もいる。そこまでくると、お互い腐れ縁だなと笑っていますよ」。長年の信頼関係があるからこそ、こういった会話ができるのではないだろうか。

藤井氏は社長室に籠らず、時間がある限り現場へ顔を出す。「1日1回は社員の顔を見ます。帰宅する社員の背中を見る時は、今日1日事故もなくよかった、また明日元気に来てくれよなと毎日思います。私と同世代、また私が子どもの頃からいる社員もいるので、頭が上がりません。一人ひとりは小さな一人かもしれませんが、かけがえのない一人なんです。私を含め一人ができる仕事は小さいですが、かけがえがない仕事です」。社員の人生を背負い長年に渡り雇用し、124人一人ひとりをかけがえのない存在だと言い切る藤井氏の思いは、社員に伝わっているに違いない。

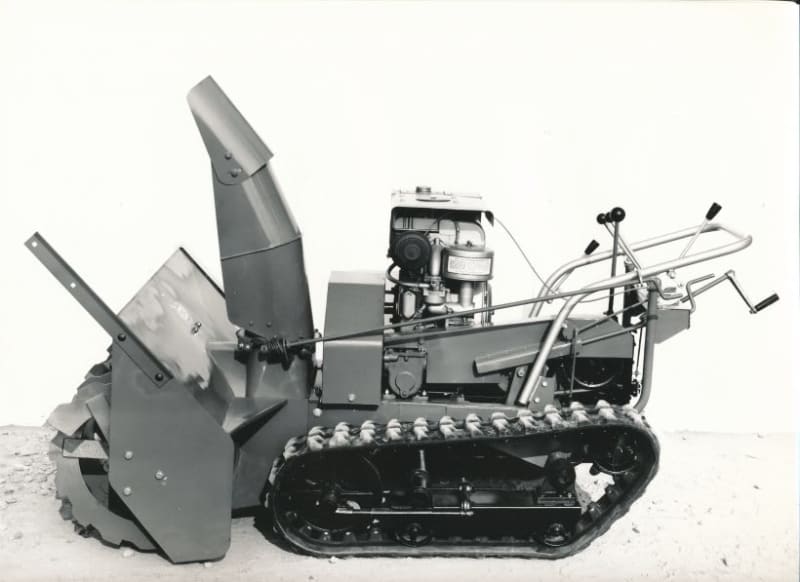

1972(昭和47)年に発売した除雪機1号機

日々エネルギッシュに働く藤井氏にリフレッシュ方法を尋ねたところ、こんな答えが返ってきた。

「基本的に仕事をしながら趣味を楽しもうとは考えていないんです。ライフワークバランスは1日の中で取るのではなく、人生の中で取るものだと思っているので。ですから仕事をする時は必死で、辞めたいなと思ったら院政を引くのではなくキッパリと辞めるつもりです。社屋の隣りに自宅がありますが、社長を辞めたらそこから去ってあたたかい場所に移住したいです。除雪機を売っているのに雪の降らない場所がいいなんてね(笑)」。

一方、社員には気持ちよく有給を取ってもらい、翌日からまた頑張ってもらうよう働きかけている。男性の育休取得率は100%と現在の新潟県では珍しい高さだが、これは管理職が最初に取得することで、社員が申請しやすい空気を作った結果だという。

自身と会社の将来については、「格好よく言えば、お茶の道と一緒で1日が一期一会で大切に。自身で線は引かず、明日から会社に来なくていいと言われれば辞められる覚悟を持って日々過ごしています。中には、俺が辞めるまで社長でいてくれないと困ると言ってくれるベテラン社員もいますけどね」。

よく聞かれる後継者については、「息子がいますが候補には入れていません」と語る。「私が社長になった時のことを思い返すと青春がありませんでしたし、突然多額の相続税を背負うことになりました。息子にはそういう思いをさせたくないですね。社員を幸せにできる人物なら藤井という名前でなくても誰だっていいじゃないですか。息子には「別の会社で偉くなれ」と話しています。そうでなければうちの社長になる資格はありません。それに、息子には息子の人生がありますからね。息子は今、東京で会社を設立し頑張っています。社名は『勇七』で、これは我が社の最初の屋号であり初代の名前でもあります。将来息子の会社が大きくなり、ホールディング会社になってくれたらという夢もありますね。その時は、その中で一番優秀な社員がフジイコーポレーションのトップに立てばいい。これも事業継承の一つかなと思っています。息子も弊社の株を少し持っているので、社員をいじめるような社長が就任したらその時に株主総会を開いて、その社長を辞めさせるという仕事はオーナー家としてある、それだけは忘れるなよと話していますよ」と、世襲にこだわらない事業継承の形態もあることを教えてくれた。

ここでも社員を大切に思う社長の言葉が出たのが印象的深い。それについては「そうでしょ! でも、みんなはうるさい社長だなぁと思っていますよ(笑)」と穏やかな笑顔を見せていた。

最後に、藤井氏の座右の銘と若い人へのアドバイスをお願いしてみた。

「まだまだ、座右の銘を発表するほどの人間ではありませんよ。と言いながらもずっと心の中にある言葉は『明鏡止水』ですね。小学生か中学生の時にいい言葉だと思って、文集に書いたら先生に怒られました。お前なんかその言葉に程遠いってね(笑)。でも座右の銘って、心がける言葉じゃないのかなと思っています」。

若い人へメッセージについては、「『常識にとらわれず、常識や定説を鵜呑みにするな!』とは常々言っています。良寛さまの書に『何必』という言葉がありますが、そういう気持ちを持たないと新しい産業は厳しいと思います。自分の頭で考えることが大事なんです」。

そう話す藤井氏は、AI搭載の除雪機や農業機械を発売している。AIはバージョンアップができるため、同じ機械が違うものになり新たな付加価値が生まれる。製造業は常にハードを作って売るだけの時代から進化を続けていくのだろう。「今AIを担当しているのはね、さっきお話しした最初に産休と取った社員です」。仕事の話はすべて社員の話になる。主役は社員。社員が創立150年を超えた企業の核となっているのだ。

(文・太田広美)

【関連記事】

「匙屋に徹す」──洋食器を製造して100年以上の老舗、燕物産株式会社(新潟県燕市)(2022年1月16日)