はじめに

画像1 武蔵野線を走行していた205系5000番台(筆者撮影)

2020年10月、武蔵野線の205系5000番台の引退により、同線を走る電車は209系500番台とE231系0番台および900番台となった。武蔵野線を走る電車の中でE231系を編成単位でみると、魅力のある転属歴や経歴の車両があるので本記事で4本のE231系を紹介する。

武蔵野線とは

武蔵野線は、1973年4月に府中本町~新松戸間と西浦和~与野間が開業し、府中本町~新松戸間で旅客営業を開始した。1976年に鶴見~新鶴見~府中本町が貨物営業のみで延伸し、1978年には新松戸~西船橋間が旅客営業のみで延伸開業した。また、1988年に京葉線の新木場~南船橋間と西浦和~市川塩浜間の開業により直通運転を開始することで現代の武蔵野線の形が完成した。

現在の運転区間は、府中本町~西船橋間と西船橋~東京および海浜幕張までを京葉線と直通運転を行っている。また、中央線の八王子~国立、武蔵野線の新小平~北朝霞を経由し大宮を結ぶ「むさしの号」と、京葉線の新習志野から武蔵浦和まで各駅に止まり、大宮までを結ぶ「しもうさ号」という列車も運行をしている。使用車両は209系500番代とE231系0番台および900番台である。2022年2月時点で、209系500番台が11本、E231系が34本所属している。現在、武蔵野線を走行する電車は全て、中央・総武各駅停車から転属した電車であるのが大きな特徴の1つだ。

E231系について

E231系は、新系列車両の1つで、近郊型と通勤型をまとめた一般型車両として設計された。209系やE217系をベースに改良された形式である。現在E231系は、大きく7つの種類がある。具体的には、E231系0番台中央・総武各駅停車タイプ、E231系0番台常磐線快速タイプ、E231系0番台武蔵野線タイプ、E231系500番台中央・総武各駅停車タイプ、E231系800番台地下鉄東西線直通用タイプ、E231系1000番台(近郊型)タイプ、E231系3000番台八高線・川越線タイプである。これら全ての共通点は、TIMSという列車情報管理システムを本格的に採用したり、シングルアームパンタグラフの設置や自動放送の完備など、従来の電車のイメージを一新させた形式である。

画像2 E231系0番台常磐線快速電車。(筆者撮影)

画像3 E231系500番台中央・総武各駅停車。(筆者撮影)

画像4 E231系800番台地下鉄東西線用。(筆者撮影)

画像5 E231系1000番台近郊型。(筆者撮影)

画像6 中央・総武各駅停車当時のE231系900番台。(筆者撮影)

画像7 武蔵野線に転属後のE231系900番台。(筆者撮影)### MU1編成(E231系900番台)

画像8 JRマークが剝がされている。(筆者撮影)

画像9 両先頭車にローレル賞バッジが取り付けてある。(筆者撮影)

E231系の量産先行試作車である。武蔵野線転属前は、B901編成として中央・総武各駅停車で運行をしていた。編成の半分を新津車両製作所、もう半分を東急車両で製造されたため、インバータに差異がある。三鷹寄り2両が三菱電機製3レベルインバータ(いわゆる「竜巻インバータ」)、千葉寄り2両が日立製作所製2レベルインバータ(いわゆる「墜落インバータ」)と、1つの編成で2種類のモーター音を聞くことができた。車両のベースが209系500番台なので、ガラスの色が緑ではなく黒であったり、先頭車のJRマークの位置が運転台後ろにあったり、中間車の開閉窓の配置が4箇所と、209系500番台のイメージが強い電車である。武蔵野線向けの改造工事で列車の性能統一するため現在は異なるモーター音を聞くことはできなくなり、JRマークの位置も他のE231系の同様の位置に変更された。しかし、開閉窓の配置や、ガラスの色は変更されていないので、E231系0番台とは異なる印象がある。

MU11編成

画像10 MU11編成(筆者撮影)

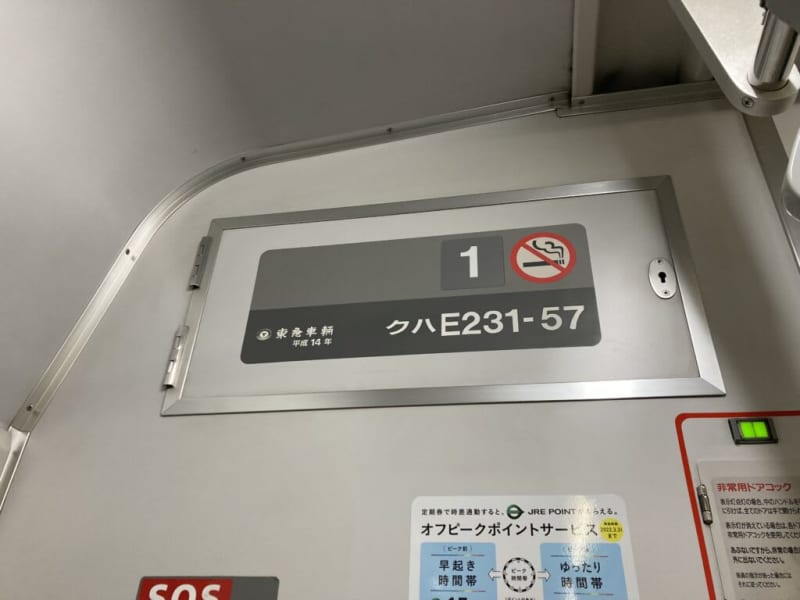

画像11 車両番台のシール(筆者撮影)

この編成の製造番号に注目して欲しい。この編成は、本来E231系800番台として作られる予定であった。E231系800番台は地下鉄東西線直通用電車である。E231系以前の電車は103系1200番台と301系という電車が運行をしていた。それらを置き換える為にE231系800番台は製造された。しかし、計画変更によるJRの運用数の削減により代わりに製造されたのがこのE231-57編成だ。中央・総武各駅停車のE231系の車両番号は、901、1~42番まで全て通して作られたが、この編成のみ57と番号が飛ぶことがこの編成の特徴だ。

MU22編成

画像12 中央・総武各駅停車頃に800番台と発車待ちをしている。(筆者撮影)

画像13 電気連結器が特徴のMU22編成。(筆者撮影)

この編成は2015年まで中央・総武各駅停車で運行をしていたが、同年上野東京ラインの常磐線快速電車の増発のため、常磐線に転属した。その時、5号車に連結をしていた6ドア車が4ドア車へ変更され、クハE231-22寄りの先頭車に分割・併合運用に対応するため電気連結の追加などが行われた。中間車両の連結器も、4号車と5号車の間だけが密着連結器になっているが、京葉車両センター所属のE231系でこの位置が分割可能な編成は他になく(MU0~20番台とMU40番台「三鷹電車区仕様車」は3号車と4号車の間が、MU30番台「習志野電車区仕様車」は1号車と2号車、3号車と4号車、5号車と6号車、7号車と8号車の間が分割可能。6両以下にできれば検査に支障はないので、改造の手間を減らすためか4両ずつに分割できる構成にはなっていない)、また3号車と4号車の間が分割不可能なのもこの編成だけである。しかし、編成番号は他の三鷹電車区仕様車と区別されず、「MU22」になった。その後、2020年に武蔵野線の車両を置き換えるため、同編成は武蔵野線向けに改造され現在も1号車寄りの電気連結器を装備したまま、武蔵野線を走行している。また、この編成のみ室内灯が全てLED照明となっているのが特徴だ。

画像14 この編成は室内灯が全てLEDである。(筆者撮影)### MU40 41 42編成

画像15 むさしの号の運用に付くMU41編成。(筆者撮影)

この編成はE231系通勤型の編成単位でのラストナンバーとも言える編成だ。この編成が作られた経緯は、中央・総武各駅停車での運行当時、209系500番台3本が京浜東北線の増備として転属され、209系の転属による車両不足のため追加でE231系が作られた。車体や台車などはE231系だが、設備に大きな変更点がある。車両の外側に車外スピーカーの準備工事がされているほか、貫通扉が傾斜タイプへ変更、貫通扉の設置箇所の増加、つり革の増加、空調機の送風板がアルミへ変更など、様々な異なる点がある。この年にはE233系の製造が行われていたため、それに準じた仕様になっているのが大きな特徴だ。車両番号はE231-80、E231-81、E231-82となっている。武蔵野線の転属改造後もこの変更点をみることができる。

画像16 車体の変更点の1つである車外スピーカー準備工事。(筆者撮影)

画像17 貫通扉が傾斜式のものになり取っ手が大きくなっている。(筆者撮影)

画像18 これら3編成の運転台後ろの壁に手すりがついている。(筆者撮影)## まとめ

武蔵野線を走行するE231系0番台は、トップナンバーからラストナンバーまでを見ることができる魅力ある路線である。現在の武蔵野線の本数は日中10分間隔、ラッシュ時は4~8分間隔で運行をしているので、1日を通して様々な車両をみることができる。もし武蔵野線を利用するときは、編成や車両番号に注目してみてはどうだろうか。この記事をきっかけに武蔵野線の車両の魅力を感じて欲しい。

【著者】共栄大学鉄道研究会

埼玉県春日部市にある共栄大学公認の愛好会です。 ジオラマ作成や鉄道模型の走行会のほかにも、撮影や記録などを行うことで知識を深めるなど、日々研究活動を実施しています。