2022年1月の本コラムでJR本州3社の新ダイヤを報告した際、「機会をみて紹介しましょう」としながら、遅くなってしまい申しわけありません。今回は1週間後の2022年3月12日に迫ったJR北海道、JR四国、JR九州、JR貨物のダイヤ改正を取り上げます。新ダイヤに先だって最近、各社から発信されたニュースを順不同で取り上げ、共通する問題意識や針路を探りたいと思います。

今春のダイヤ改正、JR本州3社は「利用状況にあわせた輸送体系の見直し」を共通のキーワードに、列車本数の適正化などに踏み込みますが、基本はJR3島会社やJR貨物も一緒。利用客などに与える影響を最小限にとどめつつ、輸送サービスを改善して利用促進に努めます。

ウィズコロナの輸送需要は回復途上(JR九州)

まずはウィズコロナの鉄道の現在地。各社を代表してJR九州の2022年3月期 第3四半期決算によると、輸送人員前年同期比は定期4.7%増、定期外16.7%増で、全体では7.8%増でした。2022年初以降、多くの都道府県にまん延防止等重点措置が再適用されたので、正確とはいえませんが、輸送需要は確実に上向きます。

経営成績は同じJR九州の第3四半期連結業績で、前年度は赤字だった営業損益と経常損益が黒字に復帰。鉄道運輸収入は、ゆるやかに上昇するようです。今年のJR九州最大のトピックスは、2022年9月23日に決まった西九州新幹線武雄温泉―長崎間(約66キロ)の開業ですが、紹介は次の機会に譲りたいと思います。

予土線沿線で自動運転カートを実証(JR四国)

JR四国のニュースでは、高知四万十市とJR四国の「西土佐地域自動運転モビリティ実証実験企画会議」に注目しました(2022年2月15日に開催済み)。

清流・四万十川が流れる四万十市は人口3万3000人弱(2022年2月1日時点)。高齢化が進む同市は、移動手段の確保を地域生き残りのカギとし、市役所と中村駅(第三セクター・土佐くろしお鉄道)や観光施設をつなぐルートで、カートタイプの自動運転車を実証実験してきました。

四万十市は今後、JR予土線(しまんとグリーンライン)沿線に観光利用を意識した自動運転カートを走らせたいと考えます。現代の鉄道会社は鉄道の輸送改善だけでは50点。駅から最終目的地、自宅から駅への二次輸送手段を整えて、はじめて100点満点をもらえます。

四万十市とJR四国は、予土線自動運転カートの実証時期として2022年8月ごろを考える模様です。詳細はこれからですが、四国への鉄道旅行を計画中の皆さん、今年の夏休みを狙ってはいかがでしょうか。

トラックドライバー向けアプリを試用(JR貨物)

旅客と貨物、事業分野は違っても、駅からのフィーダー輸送が重要な点は変わりません。JR貨物のフィーダー輸送を受け持つのは、鉄道コンテナを貨物駅に運ぶトラックドライバーです。

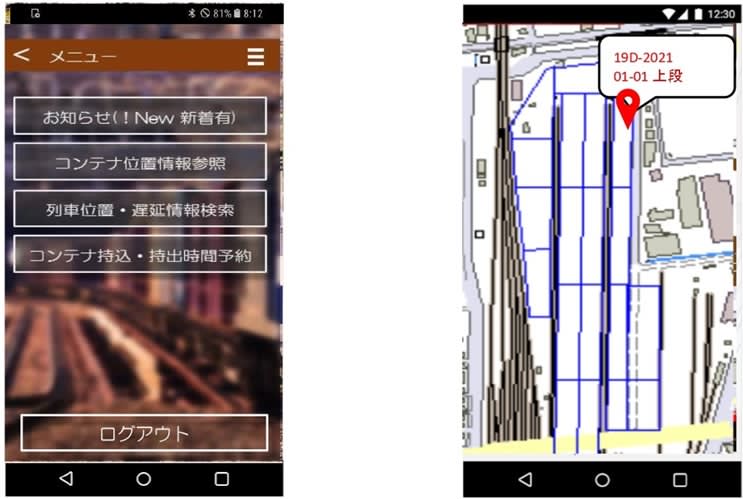

JR貨物は2022年1月から、トラックドライバー向けスマートフォンアプリ「T-DAP」の試験運用に入りました。対象は常磐線隅田川、関西線百済貨物ターミナルなど全国6駅。アプリは、作業変更や駅構内の正確なコンテナ位置などをドライバーのスマホに直接知らせます。今後はコンテナ持ち込み時刻の予約、そして予約変更ができる機能をアプリに追加する方針です。

コロナで物流が重要視されるようになったことは、本サイトをご覧の皆さんもよくご存じでしょう。JR貨物のコンテナ輸送システムの進化に期待しましょう。

快速エアポートなどの721系電車を高効率の新型車に更新(JR北海道)

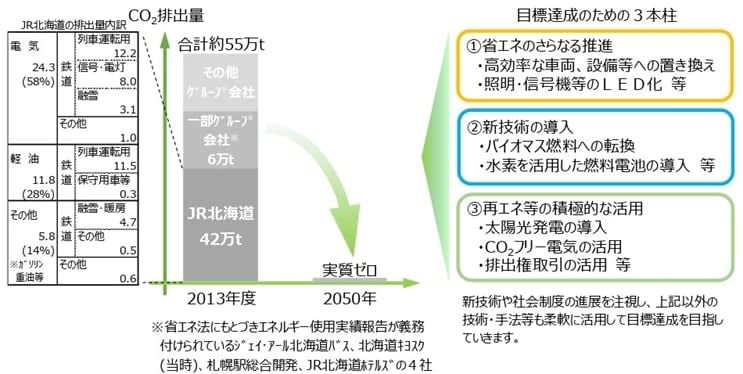

JR北海道は2022年2月9日、「2050年時点での二酸化炭素(CO2)排出量〝実質ゼロ〟」を目標に掲げる、長期環境目標「JR北海道グループ カーボンニュートラル2050」を発表しました。

「省エネのさらなる推進」「新技術の導入」「再エネなどの積極活用」が施策の3本柱です。鉄道会社は列車運転で多くのCO2を排出することから、〝実質ゼロ〟の実現には技術開発が欠かせません。

環境負荷低減の実行策としたのが、水素を活用する燃料電池車や植物資源のバイオマス燃料への転換など。車両では、札幌と新千歳空港を結ぶ快速「エアポート」などに使用する721系電車の更新が盛り込まれました。333両の約4割に当たる135両を効率性に優れた新型車に更新、年間約1万トンのCO2排出量を削減します。

ここから駆け足になりますが、JR北海道、JR四国、JR九州、JR貨物の3.12新ダイヤを順番に見て行きましょう。

学園都市線に新駅「ロイズタウン」(JR北海道)

JR北海道は、学園都市線(札沼線)あいの里公園―太美間に新駅「ロイズタウン」を開業します。札幌圏の新駅は27年ぶり。同じ学園都市線は、地元・当別町の要請に応えて石狩太美を「太美」、石狩当別を「当別」に駅名変更します。

北海道新幹線は、終点の新函館北斗で在来線特急「北斗」との接続を改善。待ち時間を最大22分短縮します。新青森で接続する東北新幹線がらみの改正内容ですが、東京―新青森間の一部列車の臨時化にあわせ、東北直通列車の運転日などを変更します。

札幌圏以外では、先述のカーボンニュートラルにも関係しますが、動力性能に優れたH100形電気式気動車を追加投入して輸送を改善します。根室線新得―帯広―釧路間は全列車を新型車に置き換え。新得―帯広間の所要時間を最大21分短縮します。

高徳線と鳴門線にパターンダイヤ(JR四国)

JR四国は、高徳線徳島―板野間と鳴門線池谷―鳴門間で9~15時台、毎時の発車時刻をそろえるパターンダイヤを採用します。徳島に買い物や通院する人がダイヤを見なくても列車に乗れるようにするためで、2019年3月の牟岐線、2021年3月の土讃、徳島線の一部区間に続く導入です。

特急は、高徳線「うずしお」の停車駅を見直し。上下11本をオレンジタウン、引田など全体で13駅に新しく停車させます。高知方面の「南風」「しまんと」「あしずり」も、運転本数や停車駅などを見直します。

瀬戸大橋線「マリンライナー」は、岡山発、高松発ともに最終電車を取りやめ、改正後最終は編成を3両から5両に増やします。

鹿児島線と福北ゆたか線が接続する折尾駅の高架化が完成(JR九州)

JR九州は、JR西日本の改正内容に関連して、九州・山陽新幹線直通の新大阪―鹿児島中央間「さくら」上下8本を臨時列車化します。新大阪発鹿児島中央行き「さくら571号」は、新八代―出水間3駅の停車を取りやめて鹿児島中央に早着させます。

在来線は、利用が好調な鹿児島線福間駅に朝・夕時間帯の特急「ソニック」「かもめ」「きらめき」上下9本を停車させます。

駅関係では、鹿児島線と福北ゆたか線が接続する折尾駅の高架化工事が完成。両線の新しいホームが利用できるようになって、乗り換えが便利になります。

越谷―姫路間にブロックトレイン(JR貨物)

JR貨物は、利用運送事業者向けブロックトレイン(専用コンテナ列車)の輸送サービスを強化。越谷貨物ターミナル(埼玉)~百済貨物ターミナル(大阪)間の既存列車をブロックトレイン化、大阪貨物ターミナル~姫路貨物駅間のコンテナ列車に継送させることで、越谷―姫路間の直送ルートを設定します。

利用運送事業者は、コンテナ貨物を集荷するJR貨物の代理店。日本通運と、JR貨物グループの全国通運系列の企業が集荷したコンテナ貨物を専用列車で運ぶことで、荷主企業に高度な輸送サービスを提供して、トラック輸送への対抗力を強化します。

越谷ー百済間専用列車は、コンテナ貨車26両のうち20両程度をブロックトレインとして通運2社専用で使用。残り6両程度は、一般の荷主企業も利用できるようにします。

記事:上里夏生