千葉県八千代市に住む会社員の男性(45)は、1995年に発生したオウム真理教による地下鉄サリン事件の被害者の1人だ。両親の他界後に児童養護施設で18歳まで過ごし、進学のため上京した直後に巻き込まれた。14人が亡くなり、6千人以上が重軽症を負った事件から間もなく27年となる。後遺症に苦しみ続け、「死にたいと考えた時もあった。だけど今は、支えてくれる周囲の人のためにも明るく生きたいと思える」。(共同通信=永井なずな)

▽あの日

95年3月上旬、静岡県の高校を卒業し、東京都内の大学の夜間部へ通うため1人暮らしを始めた。同時に学費や生活費をまかなおうと、昼間は雑誌や新聞の配達員として働きだした。

同月20日の朝。普段通り千代田線で勤務先に向かう途中、霞ケ関駅のホームで異変に気付いた。

周りの人たちが急にパタパタと倒れだした。作り物の映画を見ているようで現実感がなかった。「逃げろ」。誰かが叫び、エスカレーター付近には人が殺到した。「お年寄りが踏み付けられ、大人にぶつかられた小学生が吹っ飛ばされていた。すさまじい光景だった。人間は自分の命が危なくなった時、周りを気にしていられなくなる」。走りながら自分も誰かにぶつかったが、振り返る余裕はなかった。ゼーゼーという苦しそうな呼吸があちこちで聞こえた。地上出口の光が見えたところで意識が遠のいた。

▽「えんがちょ」

病室のベッドで目を覚ますと日付が変わっていた。多くの被害者が運ばれた近隣の病院だった。全身が強い倦怠感で力が入らなかった。

約1週間後に退院したが、後遺症で力仕事を伴う会社は辞めるしかなかった。学業を続けるため職探しを急ぎ、テレビ局の事務職に就くことができた。

大学の友達に事件の話をした時のことだ。「サリンがうつるから近づくな。えんがちょ」。事実無根で差別的な言葉が返ってきた。胸をえぐられた。「事件のことを人に話せなくなった。両親は病死していて、寄り添ってくれる家族もいない。ひとりぼっちだった」。手首を切って自殺を図ったこともあった。

▽ポリグラフ検査を受ける

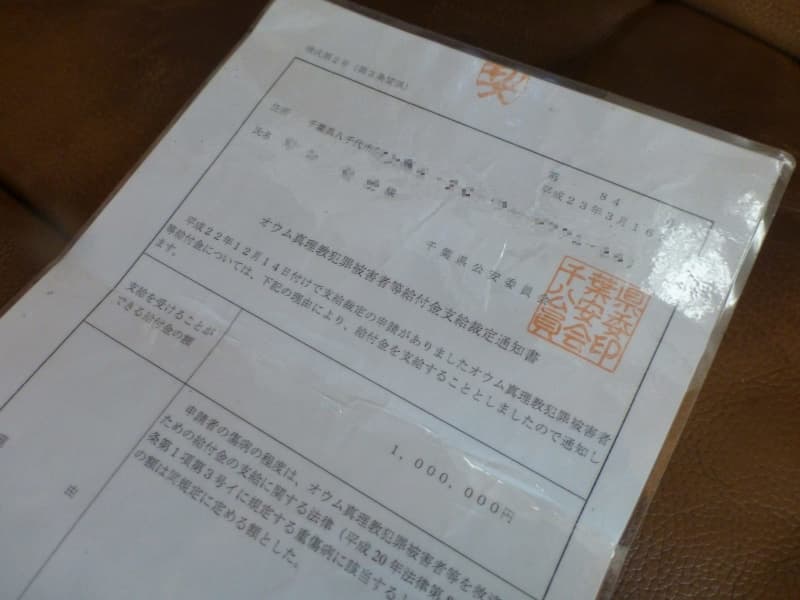

施設の幼なじみや職場の先輩らに支えられ、何とか生き続けた。2010年暮れ、被害者や遺族に国が支払う給付金の申請期限が迫っているとニュースで知り、手続きを始めた。警察で当時の状況を繰り返し説明し、不正受給でない証明でポリグラフ(うそ発見器)検査も受けた。翌11年、給付金が支給された。少しずつ周囲に被害者であることを打ち明けられるようになった。

心身の不調は今も続く。歩く時につえが欠かせない。聴力が弱く視力も年々低下している。目の保護で装着する特殊な色つきの眼鏡を理由に、怖がられたり、理不尽に人から絡まれることもある。混雑した電車には今も乗れない。悪夢にうなされる夜は少なくない。

それでも、「生きてて良かったと今、思える。どうせなら明るく、周囲を喜ばせられる人になりたい」。新型コロナウイルスの定額給付金は育った施設に寄付した。ボランティアでごみ拾いを始め、近所に友達もできた。現在は婚約者や愛犬と同居し、心穏やかな時間が増えつつある。「苦労の多い人生かもしれないけれど、今ではこれが自分の宿命だと受け入れるようになったかな」

「ありがちな言葉になってしまうけど、事件を風化させちゃいけないと思う」。今月20日も霞ケ関駅へ献花に行くつもりだ。